目次

ワークショップを活用したチームビルディングとは

チームビルディングにおけるワークショップの進め方

チームビルディングに効果的なおすすめのワークショップ12選

ワークショップを成功させるための3つのポイント

ワークショップを活用したチームビルディングとは

チームビルディングにおけるワークショップの進め方

チームビルディングに効果的なおすすめのワークショップ12選

ワークショップを成功させるための3つのポイント

ワークショップを活用したチームビルディングとは

まず、そもそもチームビルディングとは、単に仲良くなることを目的とした活動ではありません。「共通の目的を持つ集団が、相互に信頼し合い、協力しながら成果を上げる」ための土台を築くプロセスのことです。 たとえば、新規プロジェクトで多様な部署のメンバーが集まったとき、個人のスキルだけでは成果は出ません。それぞれの強みや価値観を理解し合い、信頼して役割を分担する必要があります。こうした関係性を築くには、日常業務の中だけでは不十分なことも多く、意図的な「場づくり=ワークショップ」が効果を発揮します。

ワークショップを実施するメリット

では、なぜ多くの現場で「ワークショップ形式」が選ばれるのでしょうか?ここでは、チームビルディングを目的としたワークショップの主な利点を確認してみましょう。

1. 信頼関係の構築

一緒に課題に取り組んだり、ゲーム形式で成功体験を共有したりすることで、メンバー間の距離がぐっと縮まります。特に、新しい組織やチーム立ち上げのタイミングで実施すると効果的です。2. コミュニケーションの活性化

普段は業務上のやり取りが中心で、プライベートな会話をする機会が少ないチームでも、ワークショップを通じて「人となり」が見えてきます。「こんな一面があるんだ」「実は似た価値観を持っていた」などの気づきが、今後の仕事の潤滑油になります。3. 自発性・創造性の育成

自由に意見を出し合い、試行錯誤するプロセスは、受け身ではない主体的な姿勢を育みます。また、「新しいアイデアを考える」「枠にとらわれない発想をする」といった創造性の発揮にもつながります。 このように、ワークショップには単なるスキル訓練にとどまらない「人と人との関係性を築く力」があります。次に、その一方で注意すべき“デメリット”についても触れておきましょう。ワークショップを実施するデメリット

しかし、どんな手法にも長所と短所があります。ワークショップを成功させるためには、そのリスクや限界も理解しておくことが重要です。

1. 準備の負荷が高い

テーマ設定、ツールの手配、進行スクリプトの作成、参加者管理など、実施には事前の準備が欠かせません。外部ファシリテーターの活用も選択肢の一つです。2. 温度差のある参加者への対応

すべての参加者が「チームビルディングの重要性」を理解しているとは限りません。「面倒」「照れくさい」と感じて消極的な態度をとる人もいます。こうした場合は、無理強いせず、自然と巻き込む仕掛けが必要です。3. 業務との両立

業務時間内に実施する場合は、仕事への影響を最小限にする配慮が求められます。あらかじめ関係部署とスケジュールを調整したり、目的やゴールを共有したりして、意義を理解してもらうことが大切です。 これらのデメリットも、事前準備や進め方を工夫することで十分に克服できます。次は、実際にワークショップをどう設計・実施すべきか、その流れを確認していきましょう。

チームビルディングにおけるワークショップの進め方

いざワークショップを導入しようとしても、「何から始めればいいのか分からない」という声もよく聞かれます。そこでここでは、チームビルディングワークショップを成功させるための5つのステップをご紹介します。

ステップ1:参加者の状態把握と目的の明確化

まずは「どのような状態のチームか」「何を目的としてワークショップを行うのか」を言語化しましょう。たとえば、「初対面同士なのでアイスブレイクを中心にする」「最近、社内で対立が起きているため対話の場を設ける」など、状況に応じて設計が変わります。ステップ2:ワークショップの内容決定

目的に応じた手法を選びます。チーム内の信頼構築が目的ならば陽口ワークやチェックイン、課題解決型ならNASAゲームや砂漠からの脱出ゲームなど、目的と方法のマッチングが重要です。ステップ3:事前準備を行う

物品の手配や会場設営、配布資料の準備はもちろん、進行役のリハーサルや想定される質問への対応も含めて、万全の体制を整えておきましょう。オンライン実施の場合は、ツール(Zoom、Miro、Jamboardなど)の使い方も事前に確認します。 この5つのステップを丁寧に踏むことで、ワークショップは単なるイベントではなく「学びと変化の場」になります。それではいよいよ、次章では具体的なおすすめワークショップを12個ご紹介していきましょう。チームビルディングに効果的なおすすめのワークショップ12選

チームビルディングの成功には、「目的に合ったワークショップの選定」が鍵を握ります。ここからは、実際の現場で効果が実証されている12のワークショップについて、それぞれの特徴と活用シーンを踏まえながらご紹介していきます。チームの課題や発達段階に応じて、最適な方法を選ぶヒントにしてください。

1. チェックイン

特徴:ワークの冒頭で「今の気分」「今日の期待」などを一言ずつ共有学べること:安心・安全な場づくり、他者への関心、傾聴姿勢

活用シーン:初対面が多いグループ、会議やワークの導入時

簡単でありながら心理的安全性を高める効果があり、チームの空気を整える基本のワークです。発言のハードルが低く、緊張感を和らげることができます。

2. NASAゲーム

特徴:月面に不時着した宇宙飛行士が持ち帰るべきアイテムをグループで順位づけする学べること:合意形成、リーダーシップ、論理的思考

活用シーン:新チーム発足時、意思決定訓練として

NASAという宇宙飛行士で設定された問題(順位)を解き、正解と個人・グループの判断結果を比較することで、チームで決定を下すことの意義と難しさを体感できます。

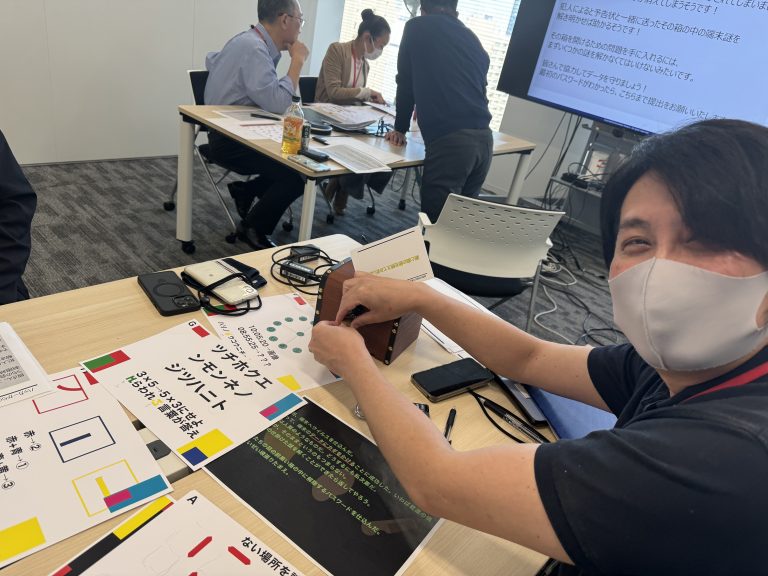

3. 謎解きゲーム

特徴:制限時間内に複数の謎をチームで協力して解いていく学べること:協働力、発想力、役割分担

活用シーン:社内レクリエーション、社内研修のアイスブレイク

「遊びながら学ぶ」ことができるため、参加者の集中力や満足度が高く、自然と関係構築が促進されます。

4. ワールドカフェ

特徴:少人数グループでテーブルを巡回しながら対話を重ねる学べること:多様な視点の受容、共創的な発想、対話スキル

活用シーン:組織変革時、新規アイデア創出の場

カジュアルな雰囲気の中で、自由な発想と率直な対話を通じて、価値観の共有と関係性の深化が進みます。

5. 陽口(ようぐち)ワーク

特徴:ポジティブなフィードバックだけを贈り合うワーク学べること:承認力、他者理解、自己肯定感の向上

活用シーン:信頼関係の強化、心理的安全性を高めたい時

普段言いにくい「褒め言葉」を伝える機会となり、メンバーの新たな魅力を発見することができます。

6. 人狼ゲーム

特徴:嘘を見破る心理ゲーム学べること:観察力、発言力、相手への配慮

活用シーン:中~上級者向けの交流型ワーク

戦略的に立ち回る必要があるため、思考力と感情コントロールが鍛えられます。ゲーム後に心理的な振り返りを入れることで、学びが深まります。

7. WIND & ANCHOR

特徴:チームの追い風(WIND)と錨(ANCHOR)を可視化する学べること:組織の強みと課題の明確化、未来志向の対話

活用シーン:チーム状況の振り返り、新年度のキックオフ

「今のチームに何が影響を与えているのか」をメタ的に整理し、解決すべき課題と活かすべき資源を見える化します。

8. Where I’m from ポエム

特徴:自分のルーツや背景を詩にして共有する学べること:自己開示、共感、多様性の尊重

活用シーン:多国籍・多様性チーム、価値観共有の場

深い自己開示が必要なため、信頼関係を構築したい中長期的なプロジェクトチームに適しています。

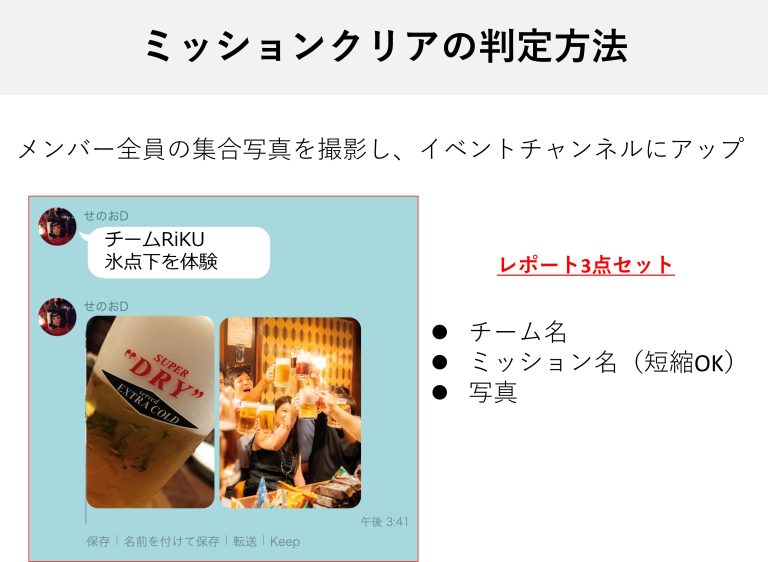

9. ミッションウォーク

特徴:ミッションを受けてグループで移動しながら課題を達成する学べること:役割分担、状況判断、対話力

活用シーン:合宿研修、体験型研修のメインコンテンツに

体を動かしながら行うことで、活気が生まれ、五感を使った学びになります。屋外や大きな会場向きです。

10. ブレインストーミングワークショップ

特徴:特定のテーマに対してアイデアを自由に出し合う学べること:創造力、自由な発言、否定しない文化

活用シーン:アイデア創出、新商品開発、業務改善活動

「否定しない」「評価しない」「量を重視」などルールを守ることで、発言のハードルが下がり、心理的安全性が高まります。

11. ある惑星からのSOS

特徴:未知の惑星でのトラブルをチームで解決するシナリオワーク学べること:仮説思考、危機対応力、柔軟性

活用シーン:変化対応力の強化、多様性の体験

ストーリーベースで展開するため、物語に没入しながら「異なる価値観をどう受け入れるか」を体験できます。

12. 砂漠からの脱出ゲーム

特徴:チームで限られた物資を活用し砂漠から脱出を目指す学べること:意思決定、優先順位の判断、情報共有

活用シーン:合意形成トレーニング、問題解決力の強化

NASAゲームと並ぶ定番ワークで、個人判断とグループ判断の違いに気づくことができます。

ワークショップを成功させるための3つのポイント

どんなに優れたワークショップも、「やり方」次第で効果が変わってしまいます。最後に、成功させるために必ず押さえたい3つのポイントをご紹介します。

1. 参加者に課題とゴールを共有する

「なぜこのワークをやるのか?」を理解してもらうことが、主体的な参加につながります。特に忙しい社会人にとっては、“意味のある時間”であることが納得できるかどうかが重要です。2. アイスブレイクを取り入れて参加しやすい雰囲気を作る

緊張したままではワークは機能しません。チェックインや軽いゲームなどで、場の空気をやわらかくしてから本題に入るのが効果的です。3. 対立ではなく他者の価値観を尊重させる

ワーク中に意見がぶつかることもありますが、それ自体が成長の機会です。対立を否定せず、相手の立場を尊重するマインドを育てましょう。 この3つの視点を意識することで、ワークショップは単なるイベントではなく、組織を変える“きっかけ”になります。

まとめ

ここまで、チームビルディングに役立つ12のワークショップと進行・成功のコツを紹介してきました。どのワークも、目的に応じて活用すれば大きな成果をもたらしてくれます。 チームの力を最大限に引き出すためには、戦略的に「関係性の質」に働きかけることが欠かせません。今回紹介した12のワークショップは、それぞれ異なるテーマや目的に応じて設計されており、さまざまなシーンで活用できます。 大切なのは、「目的を明確にする」「安心して参加できる環境を整える」「振り返りを丁寧に行う」こと。単なるレクリエーションで終わらせず、実務に活きる学びへとつなげるためにも、丁寧な設計と運営を心がけましょう。

【執筆者情報】

ビジネスゲーム研究所 米澤徳晃

研修会社に入社後、研修営業、研修講師業に従事。その後、社会保険労務士法人で人事評価制度の構築やキャリアコンサルティング活動に従事。その後、独立。講師登壇は年間100登壇を超え、講師としてのモットーは、「仕事に情熱を持って、楽しめる人たちを増やし続けたい」という想いで、企業研修を行っている。