BCPとは?

BCPの定義と位置づけ

BCP(Business Continuity Plan/事業継続計画)とは、自然災害、感染症流行、火災や事故、サイバー攻撃、サプライチェーン途絶などの緊急事態が発生した場合でも、重要な業務を中断させない、あるいは可能な限り早期に復旧させるための計画を指します。単なる「危機管理マニュアル」との違いは、事後対応ではなく事前準備に重点を置き、企業が生き残るために優先順位を明確にしている点です。 たとえば、地震によってオフィスが使用不能になった場合、従業員を安全に避難させることは当然ですが、BCPではその後に「どの業務をどこで再開するか」「顧客対応をどのように継続するか」までを具体的に決めておきます。こうした準備があるかどうかで、被害を受けた後の事業継続可能性は大きく変わります。

危機管理との違い

「危機管理」と「BCP」はしばしば混同されますが、両者は性質が異なります。 ● 危機管理(クライシスマネジメント)

発生した事故や災害の被害を最小限に食い止めるための即時対応を重視。例:火災が起きた際の消火活動や避難誘導。

● BCP(事業継続計画)

事故や災害が発生する前に、企業活動を止めないための手段を準備。例:バックアップ拠点の確保、テレワーク体制の整備、代替サプライヤーの選定。 つまり、危機管理が「命を守る」活動だとすれば、BCPは「会社を守る」活動です。両者は補完関係にあり、企業のレジリエンスを高めるには両方が欠かせません。

BCPの目的と意義

BCPの最大の目的は、企業の存続可能性(サステナビリティ)を高めることです。緊急事態が発生したとき、数日間業務が止まっただけで致命的なダメージとなるケースは少なくありません。特に、製造業や物流業のように供給網に組み込まれている企業では、一社の停止が取引先全体の停止につながるリスクがあります。 また、BCPは「リスクマネジメントの一環」として位置づけられています。企業は利益を追求するだけでなく、社会的責任(CSR)を果たし、顧客や取引先に対して「安心して取引できる会社」であることを示す必要があります。BCPが策定・実践されていること自体が、企業の信用力向上につながるのです。

日本企業におけるBCPの普及状況

内閣府の調査によると、従業員規模が大きい企業ほどBCPの策定率は高いものの、中小企業ではまだ十分に普及していません。大企業では約30%が策定済みとされる一方で、中小企業では15%前後にとどまるという結果もあります。 その理由としては、以下のような課題が挙げられます。 ✓ 人員やノウハウが不足しており、策定自体が進まない

✓ 策定しても更新が追いつかず、古い計画のまま放置されている

✓ 文書化しても社員に浸透していないため、有事に機能しない このように、「BCPがある=安心」ではなく、“動くBCP”に育てていくプロセスが欠かせないのです。

BCPが必要とされる具体的リスク

企業活動を脅かすリスクは多岐にわたります。BCPを検討する際には、以下のような事象が想定されます。 ● 自然災害:地震・台風・豪雨・洪水・土砂災害など

● 感染症の拡大:新型コロナウイルスのパンデミックによる出社停止や物流停滞

● システム障害・サイバー攻撃:ランサムウェアによるシステム停止、情報漏洩

● サプライチェーンの断絶:部品調達の遅延、海外拠点の操業停止

● 人材リスク:経営幹部の急逝や退職、専門技術者の不在 特に近年ではサイバー攻撃の増加や気候変動による災害頻発が目立ち、BCPの重要性は高まり続けているのです。

BCPの基本構成要素

実際にBCPを策定する際には、以下のようなステップが一般的です。 ① リスク分析と事業影響度分析(BIA: Business Impact Analysis)

想定されるリスクを洗い出し、業務停止が与える影響を定量・定性で評価する。

② 重要業務の特定と優先順位付け

「絶対に止められない業務」と「一時的に停止可能な業務」を区分する。

③ 代替手段の準備

代替拠点の確保、システムのバックアップ、外注先や複数仕入先の確保など。

④ 復旧目標の設定(RTO・RPO)

RTO(Recovery Time Objective):業務復旧に要する目標時間

RPO(Recovery Point Objective):データ復旧における許容損失時間

⑤ 教育・訓練の実施

シナリオ演習や訓練を通じて、社員が実際に動ける状態にする。

⑥ 定期的な見直しと改善

組織体制や環境の変化に応じて、計画をアップデートする。 ここまで、BCPの定義・目的・構成要素について整理してまいりました。重要なのは「計画書を作ること」ではなく、「実際に危機時に機能する計画を持つこと」です。BCPは経営層だけの責任ではなく、社員一人ひとりが理解し、自らの役割を果たす準備をして初めて意味を持ちます。 次章ではこのBCPを実効性あるものにするために、なぜ「BCP研修」が不可欠なのかについて掘り下げていきたいと思います。

なぜBCP研修が必要なのか

「作っただけ」で終わるBCPの課題

多くの企業がBCPを策定するようになりましたが、実際の危機発生時に機能しないケースが後を絶ちません。その理由の一つは、計画が「机上の空論」に留まっていることです。 厚みのある計画書を作成しても、現場社員がその内容を理解していなければ意味がありません。例えば、災害時の初動対応を「発災後30分以内に安否確認を完了」と計画に記していても、連絡網の使い方や安否報告の流れを社員が知らなければ、実行に移すことはできません。さらに、部署ごとに計画が縦割りになっていると、横断的な連携が取れず混乱が生じる恐れがあります。 実際に、2018年の西日本豪雨では、ある中小企業が避難指示を受けても従業員の一部が取引先対応を優先し、結果として避難が遅れたケースがありました。BCPには避難行動の優先順位が記されていましたが、社員に浸透していなかったために現場判断がばらつき、危険にさらされる事態となったのです。 このように、BCPの最大の弱点は「実効性」にあります。そしてその弱点を補うのが、研修を通じた実践的なトレーニングなのです。社員が「自分ごと化」するための研修

BCPの目的は企業を存続させることですが、その担い手は経営者ではなく現場の社員です。災害やシステム障害が発生した瞬間に最初に行動するのは現場の人間であり、計画の実効性は彼らの理解度と行動力にかかっています。 研修では、単にBCPの概要を説明するだけでなく、社員が自分の役割を自覚し、危機発生時にどう動けばよいかをシミュレーションすることが大切です。例えば、以下のような演習が効果的です。 ・ 安否確認演習:実際に社内チャットやメールを用いて一斉連絡を行い、30分以内にどれだけの社員が応答できるかを検証。・ シナリオ演習:地震や停電を想定し、営業・経理・情報システム部門がそれぞれの優先業務をどう継続するかをグループディスカッション。

・ ロールプレイ:物流が止まった場合に営業担当者が顧客にどのような説明を行うかを練習。 これにより、社員は「もしものとき、自分は何をすべきか」を具体的に理解でき、BCPが「自分ごと」として腹落ちします。

部署横断の連携を強化する効果

BCPが失敗する典型例のひとつが、縦割り組織の弊害です。各部署が個別に計画を立てていても、危機時には部門間の連携が欠かせません。 例えば、システム障害が発生した場合、情報システム部門は復旧作業を優先しますが、営業部門は顧客への説明が急務です。このとき、両者が情報共有をしていなければ、営業部門は誤った情報を顧客に伝え、二次的な混乱を引き起こす可能性があります。 研修を通じて複数部署が同じテーブルで議論することで、部署横断の連携が自然に強化されます。「この業務が止まったとき、どの部署が影響を受けるのか」「どの情報を共有すべきか」といった視点を持てるようになり、普段の業務では見えにくい依存関係を理解できるのです。顧客・取引先からの信頼を高める

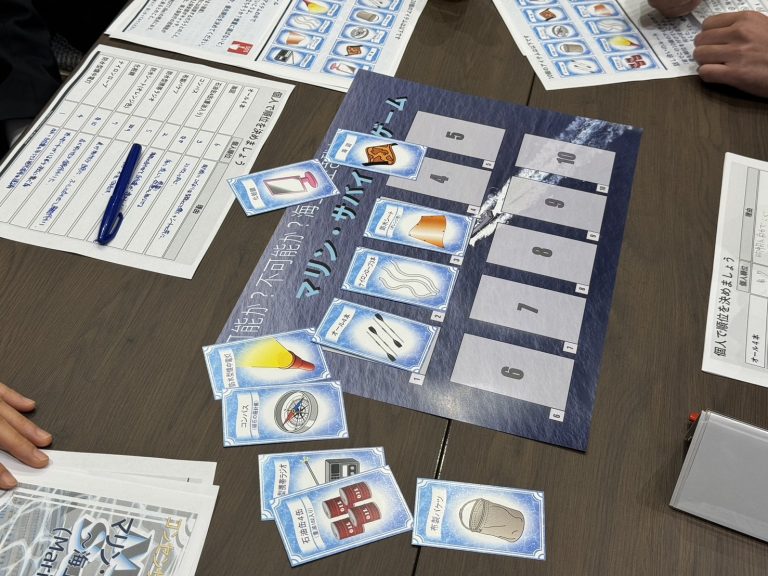

BCP研修は内部のリスク対応力を高めるだけでなく、対外的な信用力向上にも直結します。取引先や金融機関は「この企業は危機時に事業を継続できるのか」を厳しく見ています。 特に近年では、大手企業が下請けや取引先に対して「BCP策定や訓練の有無」を取引条件にするケースも増えてきました。研修を実施し、社員が実際に動ける体制を整えていることは、企業の強みとしてアピールできるのです。 また、従業員にとっても「自分が働く会社は安心して勤められる」という心理的安全性につながります。結果的に、採用や定着率の改善、顧客満足度の向上という副次的効果も期待できるはずでしょう。知識だけでは不十分 ―「体験」を通じた学びの重要性

BCPの知識を座学で学んでも、緊急時に身体が動くとは限りません。火災訓練で避難経路を実際に歩くからこそ非常時に行動できるのと同じで、BCPも体験を伴った研修で初めて「実効性のある力」になるのです。 そのため、近年のBCP研修では、カードゲームやボードゲーム型のシミュレーションが注目されています。例えば、サプライチェーン断絶を模擬体験するゲームでは、限られた選択肢の中で取引先や復旧手段をどう組み合わせるかを参加者が議論します。これにより、普段の業務では考えない「優先順位づけ」や「意思決定のスピード感」を体感でき、実務に直結する学びとなります。 BCPは作成するだけでは不十分であり、「使える計画」にするためには社員研修が不可欠です。研修によって、 – 計画の実効性を高める– 社員が自分の役割を理解する

– 部署横断の連携を強化する

– 顧客や取引先からの信頼を得る といった効果が期待できます。

知識ではなく行動に落とし込むことこそが、企業のレジリエンスを高める最大のポイントなのです。 次の章では、実際にBCP研修で扱う内容について、シナリオ演習やワークショップの具体例を交えながら紹介していきます。

BCP研修の一般的な内容とは

① 基礎知識の理解 ― リスクの全体像を掴む

BCP研修の出発点は、まず「企業を取り巻くリスクの全体像」を正しく理解することです。社員は、自分の業務に直結するリスクしか意識していないことが多く、「地震で物流が止まったら」「感染症で工場が稼働できなくなったら」といった視点は欠けがちです。 研修では、以下のようなリスクを体系的に整理し、各部門にどう影響するかを考えます。 ・自然災害:地震、台風、豪雨、洪水、土砂災害・感染症:新型コロナウイルスなどによる出勤停止、サプライチェーン停滞

・システム障害・サイバー攻撃:ランサムウェア感染による業務停止、情報漏洩

・サプライチェーン途絶:主要仕入先の操業停止、輸送網の遮断

・人材リスク:経営幹部や専門技術者の突然の不在 まずは「どんな事象が自社の存続を脅かすのか」を理解し、そのうえで「自分たちは何に備えるべきか」を考えるのが第一歩です。

② 優先業務(クリティカル業務)の特定ワーク

次に重要なのは、業務の優先順位を明確化することです。すべての業務を同時に守ることは不可能であり、限られた人員・資源のなかで何を最優先にすべきかを決める必要があります。 研修では「事業影響度分析(BIA)」を簡易的に行い、各部門の業務を棚卸しします。・ 「止まると致命的な業務」

・ 「数日程度なら停止しても影響が小さい業務」

・ 「代替手段で一時的にカバーできる業務」 といった観点で分類し、組織全体で共有します。 たとえば、製造業であれば「出荷業務」や「品質管理」は優先度が高く、総務部の「経費精算」は一時的に後回しにできるかもしれません。こうした業務の重要度を見極めることが、BCPの骨格をつくる作業となります。

③ 代替手段の検討と確保

優先業務が特定できたら、次は「どうやって止めないか」の代替手段を考えます。 研修ではカードワークやブレーンストーミングを通じて、現実的な代替案を出し合います。 ・ バックアップ拠点の確保:本社が被災した場合に利用できるサテライトオフィス・ IT対策:クラウドシステムによる遠隔復旧、データバックアップ体制

・ 調達ルートの多様化:仕入先を複数確保する、海外調達ルートの検討

・ 人員の代替:重要業務に複数人を教育し、属人化を防ぐ

・ リモートワーク体制:感染症拡大時に自宅から業務を継続できる仕組み 「現実的にすぐできること」と「将来的に投資が必要なこと」を分けて考えることで、参加者は具体的な行動計画を描けるようになります。

④ 初動対応シミュレーション

BCPで最も重要なのは「最初の数時間をどう乗り切るか」です。研修では、災害や障害が発生した直後を想定した初動対応シナリオ演習を行います。 例:地震発生直後のシナリオ 1. 10時15分、震度6弱の地震が発生し、オフィスが一部損壊。2. 電話は不通、交通機関もストップ。

3. 営業部は外出先社員の安否確認が取れない。

4. 14時には大口顧客への納期説明が必要。 このような状況設定を与え、参加者に「まず何をするか」「どの部署に連絡するか」「顧客にはどう説明するか」をグループごとに検討させます。 ここで重要なのは「正解を導くこと」よりも、実際に動いたときにどこで混乱が生じるかを体感することです。訓練の結果、「安否確認の方法が社員によってバラバラだった」「代替拠点の場所を知らない社員が多い」といった課題が浮き彫りになり、実際のBCP改善につながります。

⑤ ワークショップ形式での訓練

BCP研修は、座学だけでは定着しません。参加型・体験型のワークショップを取り入れることで、理解と行動が結びつきます。✓ リスクマッピング演習

自社のオフィスや工場を地図上に落とし込み、災害時にどこが弱点になるかを洗い出す。

✓ ロールプレイ(顧客対応)

営業担当者が顧客役と対話し、納期遅延やサービス停止をどう説明するかを練習。

✓ カードゲーム型BCP

災害・障害カードを引き、それに応じて意思決定を行うゲーム形式のワーク。参加者は限られた資源をどう配分するかを考える。

✓ クロスファンクショナル演習

部署をまたいだ混成チームで議論し、組織横断の連携を疑似体験。 これらの演習を通じて、単なる知識ではなく「動ける力」が身につきます。

⑥ 研修後の定着化

研修で学んだ内容を一度きりで終わらせてしまうと、時間の経過とともに忘れ去られてしまいます。そのため、以下のような仕組みが不可欠です。 – 定期的な再研修(年1回以上)– 新入社員研修や管理職研修にBCPを組み込む

– 訓練で出た課題をフィードバックし、計画に反映

– 成果を社内で共有し、「BCPの成功体験」を積み重ねる こうしたサイクルを回すことで、BCPが「生きた仕組み」として組織に根付いていくはずです。

BCP研修で得られる効果

① 危機対応力の向上 ― 判断力と行動力を養う

BCP研修の最も直接的な効果は、社員一人ひとりの危機対応力を高められることです。災害やシステム障害が発生した際、人はしばしば「想定外」と感じて思考停止に陥ります。しかし、研修でシナリオ演習やロールプレイを経験しておけば、「この状況ならこう動けばよい」という行動の型が身につきます。 たとえば、地震発生後に通信手段が途絶した場合、事前に「まずは最寄りの拠点に避難し、30分以内に災害用アプリで安否報告を行う」と体験していれば、迷わず実行に移せます。これが「頭で知っている」だけでは咄嗟に行動できず、結果として混乱や人的被害を招く可能性が高まります。 危機対応力とは単なる知識ではなく、即断即決・即行動ができる習慣化された力です。研修はその基盤を養う場となるのです。

② 部署間連携の強化 ― 組織の“壁”を超える

BCPは部署単独で完結するものではありません。営業、製造、総務、システムなど、あらゆる部門が相互に依存しているため、連携が不可欠です。研修では、部署を超えた混成チームを編成して演習を行うことで、普段は見えにくい「部門間のつながり」を体感できます。 ある企業の研修では「システム障害が発生した場合、営業部門が顧客に説明するためには情報システム部門から最新状況を迅速に共有してもらう必要がある」という気づきが得られました。結果として、普段の業務においても情報共有の仕組みを改善する取り組みが始まったのです。 このように、BCP研修は単なる危機対応の訓練にとどまらず、組織のサイロ化を解消し、横の連携を強化する副次効果をもたらします。

③ 社員の意識改革 ― 「会社任せ」から「自分も担い手」へ

日本の企業文化では「危機対応は経営層や管理職の役割」と捉える風潮があります。しかし、災害やサイバー攻撃は組織のあらゆる階層に同時多発的に影響を及ぼすため、全員が自分の役割を果たさなければ機能しません。 研修を通じて「自分がやらなければ業務が止まる」という実感を得ることで、社員の意識は大きく変わります。とくに若手社員にとっては、BCP研修が「自分も組織を支える一員である」という自覚を芽生えさせる機会となり、主体性の醸成につながります。 ある中堅メーカーの事例では、研修後に「危機対応マニュアルを部署で共有しよう」と若手社員から提案があり、部門内での定期勉強会が自発的に始まりました。これはBCPを“自分ごと化”した典型例です。

④ 顧客・取引先からの信頼獲得

BCP研修によって危機対応力が高まると、その成果は社外にも表れます。取引先や顧客は「万が一のときにもサービスを継続できる企業かどうか」を重視しています。 たとえば、災害発生後に即座に顧客へ状況説明を行い、代替手段を提示できる営業担当者と、連絡がつかず混乱している営業担当者では、顧客の信頼度は天と地ほど違います。前者は「頼れるパートナー」と評価され、後者は「リスクのある取引先」と見なされるでしょう。 実際に、あるITベンダーはBCP研修を徹底したことで、システム障害発生時に迅速な復旧と顧客説明を行い、結果として契約更新率が向上したという事例があります。危機対応力は、取引先からの評価を左右する“競争力”になるのです。

⑤ 社員の心理的安全性とエンゲージメント向上

BCP研修は、社員に「この会社は自分を守ってくれる」という安心感を与えます。災害時に「会社に放置されるかもしれない」と感じる組織と、「会社が全員を守りながら事業を継続する仕組みを持っている」と感じる組織では、働く意欲に大きな差が生まれます。 心理的安全性が高まれば、社員は日常業務においても積極的に意見を出しやすくなり、改善提案や新しいアイデアも生まれやすくなります。BCP研修を通じて「危機への備え」を示すことは、単にリスク管理に留まらず、組織文化の健全化やエンゲージメント向上にも直結するのです。 BCP研修を実施することで、企業は以下のような効果を得られます。 ・ 危機対応力の向上(判断力・行動力を強化)

・ 部署間連携の強化(サイロ化を解消)

・ 社員の意識改革(自分ごと化)

・ 顧客・取引先からの信頼獲得

・ 社員の心理的安全性・エンゲージメント向上 つまり、BCP研修は単なる防災対策ではなく、経営力・組織力・ブランド力を高める投資なのです。 次の章では、この研修を効果的に実施するための進め方や工夫について、具体的な方法を紹介していきます。

効果的なBCP研修の進め方

①「形骸化」を防ぐ研修デザイン

BCP研修を実施する際に最も注意すべきは、形骸化を防ぐことです。単なる座学で「リスクの種類」「マニュアルの説明」を淡々と伝えるだけでは、参加者の記憶に残りません。危機時に必要なのは、知識よりも「瞬時に動ける行動力」です。そのため、効果的な研修デザインでは、以下の3つの要素が重要となります。 1. 体験型(シミュレーション中心)であること 2. 正解のあるケーススタディを通じて現実感を持たせること 3. 継続的にアップデートされる仕組みを組み込むこと この3点を満たす研修こそが、実効性のあるBCP教育となります。② 座学と体験を組み合わせる

効果的なBCP研修は「知識インプット」と「行動シミュレーション」の組み合わせです。 前半:座学(インプット)リスクの全体像、BCPの基本概念、過去の事例を学ぶ。ここでは「なぜ必要なのか」を納得させることが目的です。

後半:演習(アウトプット)

実際に想定シナリオを与えて、グループで判断・行動を体験する。たとえば「午前10時に大規模地震発生、午後には大口顧客へ納期連絡が必要」という状況設定を行い、各部署の役割を議論させます。 インプットとアウトプットをセットで行うことで、知識が行動に結びつきやすくなります。

③ シナリオ型ケーススタディの活用

BCP研修では、現実に近いシナリオを用いたケーススタディが有効です。以下は実際に多くの企業で活用されている例です。 災害シナリオ:台風直撃により物流拠点が浸水。主要部品が調達不能になった場合、どの製品ラインを優先して復旧させるかを議論。

感染症シナリオ:社内で集団感染が発生し、出社率が半分に低下。限られた人員で業務をどう継続させるかを検討。

サイバー攻撃シナリオ:システムがランサムウェアに感染し、データが暗号化された。復旧に必要な判断や顧客への説明方針を決める。

これらのケースは「正解が存在する」ため、研修後に模範解答と照らし合わせることができます。単なる討論に終わらず、実際に取るべき行動を学べるのが大きな利点です。

感染症シナリオ:社内で集団感染が発生し、出社率が半分に低下。限られた人員で業務をどう継続させるかを検討。

サイバー攻撃シナリオ:システムがランサムウェアに感染し、データが暗号化された。復旧に必要な判断や顧客への説明方針を決める。

④ 体験型ワークショップの工夫

参加者が自分ごととして考えられるよう、ゲーム形式やカード形式のワークショップを取り入れることも効果的です。 BCPカードゲームリスクカード(災害・システム障害など)とリソースカード(人員・拠点・資金など)を使い、限られた資源をどう配分するかを競う。意思決定力を磨くことができる。 ロールプレイ(顧客対応訓練)

営業担当が顧客役に「納期遅延」をどう説明するかを演じる。説明力・交渉力を高めつつ、顧客対応マニュアルの改善点を発見できる。 クロスファンクショナル演習

部署を横断した混成チームを編成し、役割分担をしながら全体最適を図る。縦割り意識を崩し、全社的な視点を醸成する。 これらの工夫により、研修が「楽しく学べる」ものとなり、記憶にも残りやすくなります。

⑤ 継続的なアップデートの仕組み

BCPは一度研修をすれば終わりではありません。環境の変化に応じて見直しが必要です。 ・年1回以上の定期訓練:毎年シナリオを変えて実施し、学びを積み重ねる。・フィードバックの反映:研修で発見された課題をBCP計画に反映する。

・新入社員・異動者への教育:入社・異動時に必ずBCPの基礎を習得させる。

・経営層への報告と承認:研修成果を経営層へフィードバックし、改善予算を獲得。 このように、研修を「継続サイクル」に組み込むことで、BCPが形骸化せず“生きた仕組み”として組織に根付いていきます。 効果的なBCP研修を実現するためには、以下の要素が欠かせません。 ✓ 机上の知識だけでなく「体験型」で学ぶ

✓ シナリオ型ケーススタディで現実的な判断力を養う

✓ ゲームやロールプレイで自分ごと化を促す

✓ 定期的にアップデートし、形骸化を防ぐ

✓ 経営層から現場まで全員を巻き込む BCPは「作る」だけでなく「使える状態」にしておくことが生命線です。そしてその実効性を担保する唯一の方法が、効果的な研修の実施なのです。

まとめ

本コラムでは、BCP(事業継続計画)の基礎から研修の重要性、具体的な進め方や効果までを解説してきました。改めて強調したいのは、BCPの本質は紙に書かれた計画書そのものではなく、危機時に社員一人ひとりが迷わず行動できる状態を作ることです。どれだけ立派なマニュアルがあっても、現場に浸透せず、実際の災害や障害の場面で活用できなければ意味がありません。 BCPの必要性を説くと、「コストがかかる」「滅多に起きないことに時間を割けない」という声が上がることもあります。しかし視点を変えると、BCP研修は企業の未来を守るための投資であり、万が一のときにその効果は何十倍にもなって返ってきます。 実際に、災害や障害に直面した企業の中には「BCP研修をしていたおかげで復旧が早まり、逆に顧客の信頼が高まった」という成功事例が数多く存在します。一方で、準備を怠った企業は混乱の中で信用を失い、長期的な経営悪化につながった事例も後を絶ちません。 危機は「起きるかどうか」ではなく「いつ起きるか」の問題です。だからこそ、BCP研修は経営リスクを最小化し、企業の持続可能性を高めるための最も確実な手段なのです。 日本には「備えあれば憂いなし」という言葉があります。個人の防災意識としてはもちろん、企業経営においてもこれは真実です。BCP研修を通じて社員一人ひとりが危機対応の担い手となり、組織全体がしなやかに困難を乗り越えられる体質を持つこと。それこそが、不確実性の高い時代を生き抜く最大の武器になります。 地震や台風、感染症やサイバー攻撃は予告なくやってきます。そして、危機が起きた瞬間に「準備しておけばよかった」と後悔しても手遅れです。BCP研修は、そうした“後悔”を未然に防ぐ唯一の手段と言えるでしょう。 BCP研修は「一部の専門部署の仕事」ではなく、「全社員が共有する企業文化」へと昇華させていくべきものです。本コラムが、読者の皆さまの組織におけるBCP推進の一助となり、未来を守る第一歩となれば幸いです。

【執筆者情報】

ビジネスゲーム研究所 米澤徳晃

研修会社に入社後、研修営業、研修講師業に従事。その後、社会保険労務士法人で人事評価制度の構築やキャリアコンサルティング活動に従事。その後、独立。講師登壇は年間100登壇を超え、講師としてのモットーは、「仕事に情熱を持って、楽しめる人たちを増やし続けたい」という想いで、企業研修を行っている。