OJTとは何か?その目的と重要性

OJT(On the Job Training)とは、「職場内で実務を通じて行う教育訓練」のことを指します。新人や若手社員に対して、上司や先輩社員が日常業務のなかで指導・教育を行い、スキルや知識、行動習慣を身につけさせる手法です。マニュアルや座学では得られない「現場感」や「実行力」を育てられる点が最大の魅力といえるでしょう。

■ OJTの役割は「戦力化」と「文化継承」

企業が新入社員を採用する最大の目的は、戦力として活躍してもらうことです。そのためには、スピーディかつ確実に仕事を覚え、成果を出せるよう育てる必要があります。OJTはその“最前線”にあたる育成手段です。 また、OJTは単なるスキル習得にとどまらず、企業文化や価値観の継承の場にもなります。たとえば、 •「うちの会社ではこういう報告の仕方をしている」•「こういう時はこういう考え方をするのがうちの流儀」 といった、組織に根付いた暗黙知もOJTを通じて伝わっていきます。

このようにOJTは、「仕事を教えるだけ」ではなく、「職場の文化・仕事の哲学を伝える行為」でもあるのです。

■ OJTが注目される背景

近年、OJTの重要性はますます高まっています。背景には、次のような社会的変化があります。① 教育コストの効率化

研修予算が限られる中、実務を教育の場とするOJTはコストパフォーマンスが高い。現場の人材リソースで教育が完結できるため、多くの企業が導入・強化を進めています。

② 早期離職の防止

若手社員の離職理由の上位には、「教育が不十分だった」「放置された」が挙がります。計画的なOJTを通じて、安心感・成長実感を与えることが定着率向上に直結します。

③ 働き方・人材の多様化

近年は、第二新卒やキャリアチェンジなど多様な人材が入社してくる時代です。マニュアル一律では対応しきれないからこそ、個人に応じた柔軟なOJTの設計が求められています。

■ OJTがうまくいかない現場の問題点

OJTは効果的な手法である反面、うまく運用できていない職場も多く見受けられます。以下のような課題が典型的です。| よくある問題 | 内容 |

| 丸投げ | 「隣で見て覚えて」「やっておいて」と新人に任せきりで指導不在 |

| 教える側の経験不足 | OJT担当者自身が「どう教えたらいいか分からない」 |

| 育成が属人化 | 担当者ごとに育成内容・レベルに差が出てしまい、組織として一貫性がない |

| 忙しさによる放置 | 日々の業務に追われ、新人を気にかける余裕がない |

■ OJTを成功させるカギ

OJTを機能させるために必要なのは「計画性」と「対話」です。 •いつ、どの業務を、どのレベルまで習得させるのかを明確にする•教えるだけでなく、「考えさせる」「振り返らせる」機会を設ける

•指導者と新人が双方向で関わる中で、信頼関係を築く これらを意識することで、OJTは“業務のついで”ではなく、“人を育てる仕組み”として本来の力を発揮します。

OJTで重視すべき「ビジネススキル5選」とは?

新人・若手社員が組織内で活躍するためには、個別の専門知識だけでなく、業種や職種を問わず求められる汎用的なビジネススキルが必要不可欠です。OJTを実施する上で、どのようなスキルに優先的に焦点を当てるべきか――ここでは、現場での育成効果が高く、長期的なキャリア形成にも役立つ5つのスキルを紹介します。

スキル①:ホウレンソウ(報告・連絡・相談)

ホウレンソウは、新人が最初に身につけるべきビジネス行動の土台です。適切なタイミングでの情報共有ができるか否かで、業務の質も、チーム内の信頼関係も大きく変わります。 ■ よくある新人のつまずきポイント •「まだ大丈夫だと思った」と報告が遅れる

•相談すべき場面で黙って抱え込む

•内容が不明確で、上司が意図をつかめない ■ OJTでの育成ポイント

| 取り組み | 内容 |

| ホウレンソウの基準を明文化 | 「1時間以上かかるタスクは事前に報告」「判断に迷ったらまず相談」など |

| 報告テンプレートの活用 | 「結論→背景→次のアクション」の順で書く報告書フォーマット |

| ロールプレイ形式の練習 | 「上司にトラブルを相談する場面」など、実践形式で練習 |

報告を受ける側(OJT担当者)の反応も重要です。報告や相談があった際に、「そんなの常識だろ」「いちいち聞かなくていい」といった対応をすると、以降のホウレンソウは確実に減ります。「報告してくれてありがとう」のひと言が、育成の鍵です。

スキル②:タイムマネジメント

社会人として“時間を管理する力”は、生産性や信頼性を左右する重要なスキルです。OJTの初期段階では、時間の使い方に対する意識を高める指導が求められます。 ■ 新人が陥りがちな失敗

•タスクに優先順位をつけず、締切直前に慌てる

•時間がかかり過ぎて、他業務に支障が出る

•進捗状況を報告せず、上司が状況把握できない ■ OJTでの育成ポイント

| 方法 | 内容 |

| ホウレンソウの基準を明文化 | 1日の仕事の見通しを立て、優先順位をつける練習 |

| タスク分解とスケジューリング | 大きな業務を小さく分解し、完了予定時間と実績時間を記録 |

| 定例進捗報告の設定 | 毎日15:00に「今日の進捗・残タスク・明日の予定」を共有 |

•「この仕事、どれくらい時間がかかると思う?」と予測力を養う質問を投げかける

•スケジュール表やタスク管理ツール(Trello、Notionなど)の使い方を実演

スキル③:コミュニケーションスキル

ビジネスコミュニケーションは「伝える」「聞く」「くみ取る」の三位一体で構成されています。新人時代にこの基礎を身につけることで、社内外の関係構築がスムーズになり、成果にも直結します。 ■ よくある課題

•相手の立場や状況を考慮せずに話してしまう

•必要な情報を伝えず、誤解を招く

•自分の意見をうまく表現できない ■ OJTでの育成ポイント

| 方法 | 内容 |

| ロールプレイ練習 | クレーム対応、上司への報告、社内会議の発言などを想定して練習 |

| フィードバック付きのミーティング同席 | 「〇〇さんのこの伝え方が良かった」とその場で具体的に指摘 |

| メール・チャットの添削 | 文章の構成、敬語、トーンの整え方を逐一確認・指導 |

ビジネスの現場では、「相手がどう受け取るか」を前提にしたコミュニケーションが必要です。たとえば、「言いたいことをすべて話す」よりも、「相手に必要なことを絞って伝える」ほうが適切な場面も多くあります。OJTでは“伝え方の引き算”も教えることが重要です。

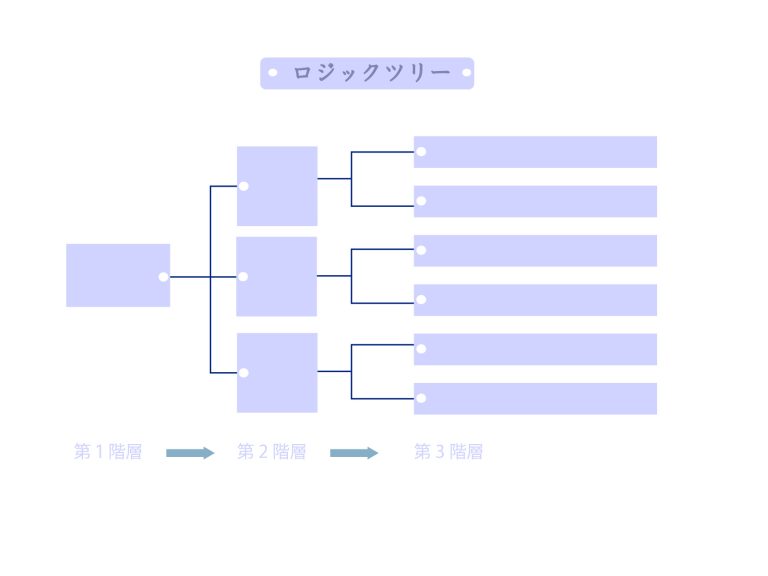

スキル④:問題解決力(ロジカルシンキング)

社会人にとって“問題に向き合い、自ら解決策を考える力”は、将来のリーダーシップにも直結するスキルです。最初から正しい答えを出す必要はありません。「仮説を立てて考える習慣」を育てることが最初のステップです。 ■ よくある新人の傾向 •トラブルが起きた時に「上司に言えばなんとかなる」と依存してしまう •問題の表面だけを捉え、本質にたどり着けない ■ OJTでの育成ポイント

| 方法 | 内容 |

| 「どうすればいいと思う?」と質問 | すぐに答えを与えず、考える力を引き出す |

| 課題ノートの作成 | 「起きた課題」「その原因」「自分の考えた解決策」を記録・共有 |

| ロジックツリーの活用 | 問題を要素に分解するトレーニングをワーク形式で実施 |

問題を共有されたとき、「まず何が問題か整理してみよう」と一緒に思考を構造化する支援をすることで、ロジカルなフレームが定着していきます。

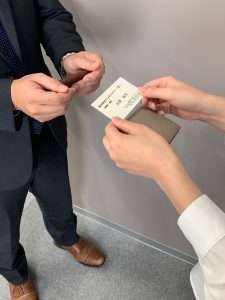

スキル⑤:ビジネスマナー

ビジネスマナーは、社会人としての信頼を得るための“見えない武器”です。特に新入社員にとって、名刺交換、電話対応、メール作成、挨拶の仕方などの基本動作は、最初の評価に大きく影響します。 ■ OJTでの育成ポイント

| 項目 | 指導方法 |

| 名刺交換・訪問時の礼儀 | ロールプレイと実演を交えながら、体で覚えさせる |

| メールマナー | 過去の良いメール・悪いメールを見せて違いを説明 |

| 電話対応 | 実際に横で聞かせて、その後練習・フィードバックを行う |

•「なぜそれがマナーとして必要なのか」を説明することで、納得感を持たせる

•マニュアル化しておくと、新人自身が復習しやすく、指導者も一貫した対応が可能になる

OJTを成功させる指導法と工夫

OJTでビジネススキルを効果的に定着させるには、単に「業務をやらせる」だけでは不十分です。新人が自ら考え、実行し、振り返る“学びのサイクル”を意図的に設計することが求められます。この章では、OJTを成功させるための代表的な3つのステップ――**「やって見せる」「やらせてみる」「一緒に振り返る」**を中心に、現場での工夫や指導ポイントを具体的に紹介します。

ステップ①:「やって見せる」── 思考を“見える化”する

OJTの最初のステップは、OJT担当者が実務を「ただ行う」のではなく、「見せて教える」ことです。ここで重要なのは、業務の流れを見せるだけでなく、その背景にある「なぜそうするのか」という意図・判断基準まで言語化することです。 ■ 実践例•メール作成時に「この書き出しにしたのは、相手に緊張感を与えずに本題に入るため」と理由を伝える

•クレーム対応の電話で「まずは相手の話を否定せずに受け止めることを意識している」と思考の裏側を解説する ■ 指導のポイント

•「今からやることの目的」を説明してから行動に移る

•無意識にやっているルーティン業務も、意識して“言葉にする”

•作業中に口に出して「この資料は先方の立場で見ると…」など補足を加える ■ なぜ必要か

新人は「何をしているか」よりも、「なぜそうするのか」に学びがあります。見えない思考を“実況中継”することで、学習のスピードと理解の深さが大きく変わります。

ステップ②:「やらせてみる」── 小さな実践で成功体験を積ませる

見て学ぶ段階を終えたら、次は実際に手を動かす経験が不可欠です。ただし、最初から全てを任せるのではなく、「段階的に」「成功体験を積み重ねる」設計が重要です。 ■ スモールステップの設計例| スキル | ステップ |

| メール作成 | テンプレート入力 → 添削 → 一部修正 → 自律送信 |

| 電話対応 | 横で聞く→ ロールプレイ → 実践 → 上司のフォロー付き対応 |

| 顧客訪問 | 同行のみ → 自己紹介だけ任せる → 一部説明を任せる → 単独訪問練習 |

•「100点でなくてもいいから、まずやってみよう」と心理的ハードルを下げる

•終了後すぐにフィードバックを行う(長時間あけると記憶が薄れる)

•「上手くいったこと」を必ず1つ以上見つけて褒める ■ 成長が実感できる工夫

•「前回よりも声が出ていて、聞き取りやすかったよ」など、前回比での成長を言語化

•成果や変化を記録しておく(育成日報・コメントシートなど)

ステップ③:「一緒に振り返る」── 気づきを定着させる対話の場

行動を通じた学びを“定着”させるには、振り返り(リフレクション)の時間が欠かせません。特にOJTの初期は、「どう感じたか」「どう考えたか」を言語化させることが、思考の整理と再現性の向上につながります。 ■ よく使われる振り返りフレーム•KPT法(Keep:続けること、Problem:課題、Try:次にやること)

•3ステップ振り返り:「よかった点」「改善点」「次にやること」

•GROWモデル(Goal, Reality, Options, Will) ■ 振り返り面談での質問例

•「今日の業務の中で一番うまくいったと感じたのはどこ?」

•「難しかったところや、戸惑った点はあった?」

•「もし同じことを明日もう一度やるとしたら、何を変える?」 ■ 指導者のスタンス

•正解を教えるのではなく、“本人の内省を促す”ことを重視する

•否定せず、まずは受け止める(→建設的な改善提案へ)

•フィードバックは行動ベースで行い、人格否定にならないよう注意

OJT担当者が押さえておくべき3つの心構え

OJTの成否を分ける最大の要因――それは「教える内容」ではなく、**教える人の“あり方”**です。どれほど体系的な育成カリキュラムがあっても、担当者の関わり方次第で新人の成長スピードや職場定着率は大きく左右されます。 この章では、OJT担当者として特に意識しておくべき3つの心構えを紹介します。どれも「難しいテクニック」ではありませんが、実践するには日々の意識づけが重要です。

心構え①:失敗は“学びのチャンス”と捉える

新人にとって、失敗は避けられないものです。失敗のない新人などいません。しかし、その失敗が「委縮」や「自信喪失」につながってしまうか、「成長の糧」になるかは、指導者の対応にかかっています。 ■ NGな対応例•「何回言ったら分かるんだ」

•「こんなこともできないの?」

•他の社員の前で叱責し、恥をかかせる こうした対応は、新人の自己肯定感を奪い、ホウレンソウの減少や早期離職につながりかねません。 ■ 理想的な対応

•失敗の背景を一緒に分析し、「次にどうすればよいか」を一緒に考える

•失敗自体よりも、「どう立ち直ったか」「どう対応したか」を評価する

•「初めてやることなら失敗して当たり前。大切なのは次に活かすこと」と伝える

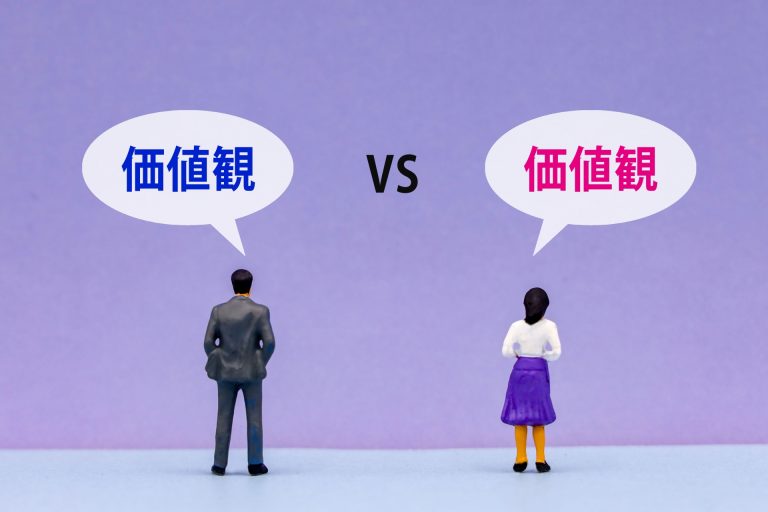

心構え②:価値観の違いを“前提”にして向き合う

OJT担当者の多くは30代以上。一方で指導対象となる新人はZ世代(1990年代後半~2010年生まれ)が中心です。この世代間の価値観の違いを「ズレ」として捉えるのではなく、「違って当然」という前提に立つ姿勢が重要です。 ■ よくある価値観の違い| 項目 | 上司世代 | 部下世代 |

| キャリア観成 | 終身雇用志向、社内で評価されたい | 転職・副業前提、社外からの評価も重視 |

| 指導スタイル | 厳しく鍛える、叱って伸ばす | 対話型、納得感・共感重視 |

| コミュニケーション | 対面・電話中心 | チャット・スタンプ文化が中心 |

■ 指導のヒント

•「自分の常識」を押しつけない

•違いに驚くのではなく、「なぜそう考えるのか?」と聞いてみる

•新人の考え方や背景に興味を持つ 新人が「メールよりもチャットの方が早くて便利」と言ったときに、「ビジネスではメールが基本だろ」と頭ごなしに否定するのではなく、「そう感じる理由を教えて」「でもこの場合は形式的な記録が残る方がいいからメールにしようね」と、違いを認めた上で“目的に応じた使い分け”を教える。

心構え③:「育てることで自分も成長する」という視点を持つ

OJTは「新人を育てる活動」であると同時に、OJT担当者自身が成長する機会でもあります。 新人に教える中で、

•「自分の業務を言語化することで、理解が深まった」

•「質問されて初めて“なぜこのやり方なのか”に気づいた」

•「相手の成長をサポートすることに喜びを感じた」・・・という体験をする担当者も少なくありません。 ■ 自己成長につながるOJTの工夫

•指導ログをつける(「今日はどんな指導をしたか」「気づいたこと」など)

•他のOJT担当者と定期的に情報交換する

•新人の成長プロセスを見える化し、自分の関わりと照らし合わせて振り返る

まとめ

本コラムでは、OJTを通じて新人・若手社員を即戦力に育てるために必要な視点・スキル・仕組みを多角的に解説してきました。OJTは単なる業務の引き継ぎではなく、実務の中で“考え方”や“行動の型”を伝えていく、極めて重要な育成プロセスです。 特に、現場で育てたい5つのビジネススキル(報連相/タイムマネジメント/コミュニケーション/問題解決力/ビジネスマナー)は、新人が社会人として自立するための基盤となる力です。これらを実践的に指導するには、段階的なトレーニングと、担当者による継続的な支援が不可欠です。 また、OJT担当者自身も「教えることで自分も育つ」という視点を持ち、失敗を咎めるのではなく“成長の糧”と捉えることが、信頼関係の構築と職場の心理的安全性につながります。 さらに、OJTを持続可能なものとするには、「属人化を防ぐ仕組み化」も重要です。育成カリキュラムの整備、進捗の見える化、振り返りとフィードバックの制度化など、職場全体で人材育成を支える体制づくりが、これからのOJTには求められています。 OJTは、個人の努力に任せるものではなく、組織として育てる力の象徴です。 「育成は誰かの仕事」から「育成は組織全体の文化」へ。一人ひとりの成長を支えるOJTの力を、現場から育んでいきましょう。

【執筆者情報】

ビジネスゲーム研究所 米澤徳晃

研修会社に入社後、研修営業、研修講師業に従事。その後、社会保険労務士法人で人事評価制度の構築やキャリアコンサルティング活動に従事。その後、独立。講師登壇は年間100登壇を超え、講師としてのモットーは、「仕事に情熱を持って、楽しめる人たちを増やし続けたい」という想いで、企業研修を行っている。