・「もっと自分から提案や問題提起してほしいのに、いつも様子見の姿勢」

・「チームに“待ち”の空気が蔓延していて、スピード感が出ない」 といった声が頻繁に上がってきます。 こうした“指示待ち人材”の存在は、日々の業務効率の低下を招くだけでなく、長期的には組織の成長力・変化対応力を著しく損なう要因になりかねません。特に現在は、AI技術やグローバル競争、少子高齢化といった激動のビジネス環境下。これまで通りのやり方を続けていては通用しなくなってきています。 だからこそ今、企業にとって最も必要とされているのが、「自ら考え、自ら動き、結果に責任を持てる=プロアクティブ人材」です。 プロアクティブ人材とは、与えられた仕事をこなすだけではなく、先回りして課題を見つけ、他者と協働しながら解決に向けて主体的に動く人材を指します。こうした人材は、組織にスピードと柔軟性をもたらし、変化をチャンスに変えていく原動力になります。 しかし、現実には「どうすればそんな人材を育てられるのか?」という問いに、多くの企業が明確な答えを持ち合わせていません。プロアクティブな姿勢は、単なる個人の性格や素質だけでなく、育成のアプローチや組織環境によっても大きく左右されるのです。 本コラムでは、そんな課題意識を持つ人事担当者や教育責任者、マネジメント層に向けて、

「指示待ち人材」を「プロアクティブ人材」に育てるための、3つの実践的な仕掛けをご紹介します。 みなさんの組織に“自走する人材”を増やすためのヒントを、ぜひこのコラムからヒントを得てもらえればと思います。

目次

プロアクティブ人材とは何か?受動的人材との違い

なぜ“指示待ち人材”が生まれるのか?3つの根本原因

脱・指示待ち!“プロアクティブ人材”を育てる3つの仕掛け

プロアクティブ人材を「育てる・活かす」組織文化とは

プロアクティブ人材とは何か?受動的人材との違い

なぜ“指示待ち人材”が生まれるのか?3つの根本原因

脱・指示待ち!“プロアクティブ人材”を育てる3つの仕掛け

プロアクティブ人材を「育てる・活かす」組織文化とは

プロアクティブ人材とは何か?受動的人材との違い

「プロアクティブ(Proactive)」という言葉は、日本語で「先回りして行動する」「自発的に動く」といった意味を持ちます。ビジネスの文脈では、自ら課題や目的を見出し、指示を待たずに行動できる人材を「プロアクティブ人材」と呼びます。 こうした人材は、日常業務をただこなすのではなく、業務の本質や目的に目を向け、よりよくするための工夫や改善策を自ら提案し、実行していきます。たとえば、 – 業務の属人化に気づき、マニュアル化を提案する若手社員

– 顧客対応でトラブルの兆しを感じた瞬間に、先回りで謝罪と代替案を送る営業担当

– プロジェクトの遅延リスクを察知し、上司に相談しつつスケジュールを再構築する現場リーダー など、立場や年次に関係なく、“自ら動く意志”と“周囲を巻き込む力”を発揮するのが、プロアクティブ人材の共通点です。 一方、いわゆる“受動的人材”(リアクティブ人材)は、「言われたことはきっちりやる」が、「言われていないことは手をつけない」というスタンスが中心です。このような人材が多いチームでは、情報伝達に時間がかかり、問題が深刻化するまで動きが取れなかったり、全体の動きが常に後手に回るという悪循環が生まれがちです。

プロアクティブ人材 vs リアクティブ人材の比較表

| 視点 | プロアクティブ人材 | リアクティブ人材 |

| 行動スタイル | 自発的に動く・提案する | 指示待ち・受け身 |

| モチベーション | 内発的動機(目的や成長への意識) | 外発的動機(評価・指示に従う) |

| 責任感 | 自分ごととして捉える | 他責思考になりがち |

| 成長のスピード | 試行錯誤を通じて高速で学習 | 周囲の変化に依存しやすく停滞しがち |

| 組織への貢献度 | 改善提案・課題発見で組織を前に進める | 与えられた仕事の範囲で貢献 |

なぜ“指示待ち人材”が生まれるのか?3つの根本原因

「うちの社員は指示がないと動けない」「言わないとやらない人が多い」と嘆くマネージャーは少なくありません。しかし、この“指示待ち人材”という現象は、個人の性格や意欲の低さだけが原因ではありません。むしろ、組織風土や育成環境、評価制度のあり方が無意識のうちに「受け身であること」を助長してしまっているケースが非常に多いのです。 ここでは、指示待ち人材が生まれる三つの根本的な要因を解説します。

① 心理的安全性の欠如

最も大きな要因のひとつが、「失敗を恐れる空気」です。 たとえば、上司が細かく口を出しすぎる、過去に意見した人が叱責された、というような経験が積み重なると、社員は「余計なことは言わないほうがいい」「下手に動くと怒られる」と考えるようになります。 Googleの調査「プロジェクト・アリストテレス」でも、チームのパフォーマンスを最大化する要因は“心理的安全性”であると結論づけられました。安心して発言・行動できない環境では、主体性は育ちません。

② 評価制度が「受け身人材」に適した構造になっている

意外に見落とされがちなのが、評価制度の設計です。 多くの企業では、業務を「ミスなく、正確に遂行すること」に高い評価が与えられがちです。これは一見合理的に見えますが、「新しいことにチャレンジして失敗する」よりも、「言われたことだけを確実にこなす」方が評価されるとなれば、社員はリスクを避けて動かなくなるのが自然です。 「提案したけど却下された」「改善に時間を割いたのに何も変わらなかった」──そんな経験が続けば、社員は徐々に「言われたことだけやっていればいい」という意識に傾きます。つまり、プロアクティブな行動が“報われない構造”が、受け身文化を強化してしまうのです。

③ 育成の初期段階で「考える力」を奪っている

新入社員や若手社員に対して、丁寧すぎるマニュアルや、過保護な指導が逆効果になる場合もあります。 本来、若手社員にとって最も重要なのは「自分の頭で考える習慣」を身につけることですが、業務マニュアル通りにやれば正解にたどり着ける環境が整っていすぎると、“考えるより聞いたほうが早い”という受け身姿勢が癖になります。 また、教育担当者が「教えすぎてしまう」ことも一因です。本人が試行錯誤する前に答えを出してしまえば、自ら問いを立てて動く機会を奪ってしまいます。 つまり、育成の初期段階での「考える余白」が奪われているのです。

❗この3つが揃うとどうなるか?

この3つの要因が重なると、組織は次のような状態になります。 ✓ 社員は「黙って指示を待つことが安全」と感じるようになり、✓ 上司も「自分が言わないと動かない」と嘆きながら指示出しを続け、

✓ 結果として、“自ら考えないこと”が合理的な行動として正当化される文化が形成されてしまう。 この悪循環を断ち切るためには、「なぜ指示待ちが蔓延しているのか」を冷静に見つめ直し、育成や制度の設計そのものを見直す必要があります。

脱・指示待ち!“プロアクティブ人材”を育てる3つの仕掛け

指示待ち人材を生み出す構造は、前章で述べたように、組織環境・制度・育成手法の「無意識の設計ミス」によって形成されています。では、それを打破して“自ら考え、動く人材”を育てるにはどうすればよいのでしょうか? この章では、組織や現場の教育担当者が実践できる「3つの育成仕掛け」を紹介します。

仕掛け①:「自ら考える」を引き出すフィードバックの習慣化

多くの企業で行われている1on1ミーティングや日報コメントは、プロアクティブ人材の育成に活用できる重要な場です。 その際のポイントは、「評価や指示」ではなく、“問いかけ”によるフィードバックを意識することです。 たとえば、次のような問いが有効です: – 「それをやろうと思ったきっかけは何だった?」

– 「もしあなたがリーダーだったら、次にどう動く?」

– 「仮にもう一度やり直すとしたら、どこを変えたい?」 こうした問いかけは、答えを教えるのではなく、自分の行動を振り返り、内省する習慣を作るきっかけになります。 また、行動をほめる際も「結果だけ」ではなく、「判断のプロセス」を称えることで、「自分で考えることに価値がある」と感じさせることができます。

仕掛け②:小さな“挑戦と成功体験”の積み重ね

プロアクティブ人材を育てるには、いきなり「全社横断プロジェクトを任せる」といった大きな挑戦ではなく、“小さなチャレンジの積み重ね”が有効です。 例

– 新人に「社内マニュアルの改善提案を出す」という1週間ミッションを与える

– 若手社員に「今月の改善案を1つ提案し、実行までしてみる」という仕組みを組み込む

– 中堅社員に「自部門の課題を1つ見つけて、5分ピッチでプレゼンしてもらう」など これらの取り組みで大切なのは、失敗してもチャレンジしたことを評価する文化です。 プロアクティブ人材は、「正解」を求められる環境では育ちません。自分の判断で動き、結果を見て振り返り、また挑戦する。その繰り返しが、思考と行動の筋力を鍛えます。

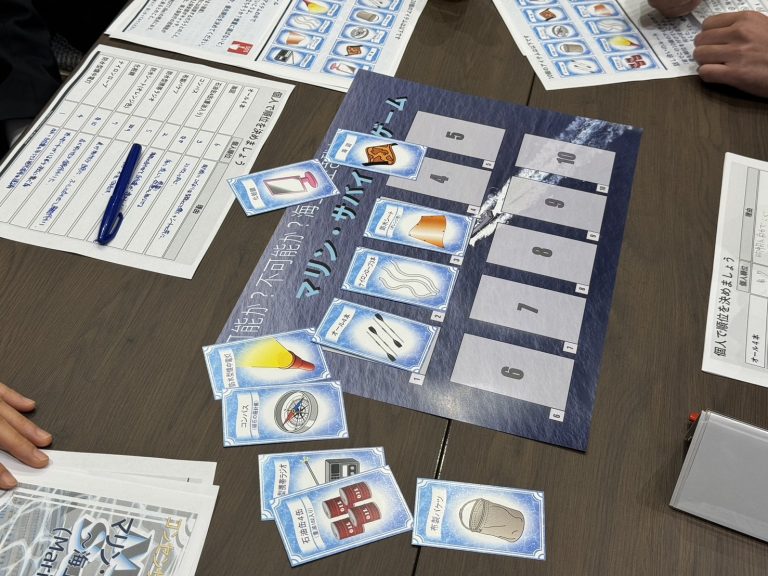

仕掛け③:ビジネスゲームや体験学習で“自走体験”を設計する

教育研修の場では、座学や知識インプットだけでなく、「実際に自ら判断し、動く体験」が極めて効果的です。 その代表的な手法が、ビジネスゲームやシミュレーション研修です。 例

– チームで経営シミュレーションを行い、自ら意思決定をして会社を運営する

– トラブル対応を模したケースワークで、優先順位判断と報連相を実践する

– “誰も答えを知らない”状況で、仮説を立てて動くワーク(例:プロジェクトマネジメントゲーム) これらの体験学習は、「正解がない状況で自分で動く」という、プロアクティブに必要な姿勢を体感させることができます。 また、ゲーム終了後にしっかりと振り返り(リフレクション)を行うことで、「なぜその行動を選んだか」「次にどうすべきか」といった自省が生まれ、日常業務への応用力が高まります。

🔑育成の鍵は「行動させる前に、考えさせること」

この3つの仕掛けはすべてに共通して、「本人に考えさせ、自ら動く余白を与える」ことを重視しています。 現場ではどうしても「結果」を急ぎがちで、答えを与えてしまう場面も多いですが、プロアクティブな人材は、育成者側が“答えを渡さない勇気”を持つことで育つのです。 次章では、こうした仕掛けを組織全体で持続させていくために不可欠な、「プロアクティブ人材を活かす組織文化」について考えていきます。プロアクティブ人材を「育てる・活かす」組織文化とは

プロアクティブ人材を一人育てることができても、それを活かせる土壌がなければ、本人の主体性や熱意はやがて萎んでしまいます。つまり、個人の成長だけでなく、「組織全体がプロアクティブな行動を支援し、称える文化」をつくることが不可欠なのです。 この章では、プロアクティブ人材を育て、活かし、増やしていくために必要な組織文化の要素を、3つの観点から解説します。

① 管理職が「問いかけ型リーダーシップ」を実践する

部下の主体性を育てたいと考えていても、管理職自身が「答えを与える人」「間違いを指摘する人」のままでは、部下は萎縮し、自ら考える機会を失ってしまいます。 プロアクティブ文化を育てる管理職に求められるのは、「問いかけ型のリーダーシップ」です。 たとえば– 「今回の案件、あなたならどう進める?」

– 「リスクがあるとしたら、どこに注意すべきだと思う?」

– 「自分で決めるとしたら、どの選択肢を取る?」 こうした問いは、上司としての威圧感を取り除き、部下に“思考の自由”を与える効果があります。 また、上司自身が「間違えることがある」「答えがわからないこともある」と正直に語る姿勢は、部下にとっての安心感(=心理的安全性)につながり、行動意欲を引き出します。

② “挑戦”と“失敗”が歓迎される文化を醸成する

プロアクティブな人材ほど、挑戦的な行動や実験的な試みに取り組もうとします。その際に、「失敗した=減点」ではなく、「挑戦した=加点」という文化があるかどうかは極めて重要です。 たとえば– 成果が出なかった改善提案にも「行動賞」を与える

– 失敗事例を社内で共有する「チャレンジ報告会」を設ける

– 「失敗から得られた学び」を評価項目に入れる こうした施策を通じて、組織として「動いたこと自体を評価する」という姿勢を示すことで、社員の行動ハードルは格段に下がります。 企業によっては、「ナイスチャレンジ賞」「ベスト失敗賞」などユニークな表彰制度を導入し、挑戦をエンタメ化しているところもあります。こうした仕掛けも、心理的なブレーキを取り除くうえで非常に効果的です。

③ 情報共有と対話を重視する“オープン文化”をつくる

プロアクティブな行動は、必ずしも個人だけで完結するものではありません。他部署との連携、チーム内での協力、上司への相談など、“周囲とつながりながら主体的に動ける”ことが重要です。 そのためには、以下のようなオープンな情報共有文化が欠かせません。– 日常的にチーム内で「気づき」や「提案」が共有される朝会やチャット

– 上司が意見を歓迎し、アイデアに耳を傾ける姿勢

– 縦・横の壁を越えた対話の機会(シャッフルランチ・部門横断ワークショップ) このように、「声を上げてもいい」「情報を出しても否定されない」空気を作ることが、プロアクティブな行動を後押しするのです。

💡プロアクティブ人材が辞める会社、定着する会社の違い

プロアクティブな人材は、放っておいても勝手に育つ──というのは幻想です。 実際には、せっかく主体性を持った人材がいても、行動を認められなかったり、アイデアがつぶされたりして、離職していくケースが少なくありません。 一方で、そうした人材を「任せる・対話する・評価する」ことで、リーダー候補にまで育てていく会社もあります。 その違いを生むのは、「文化」と「仕組み」の設計なのです。

まとめ

現場で「指示待ち社員が多い」と感じている企業は少なくありません。しかし、その背景には、個人の資質ではなく、組織そのものが受動性を助長するような構造になっているという事実があります。 本コラムでは、その構造的な課題に対して、次のような観点から改善アプローチを紹介してきました。 1. プロアクティブ人材とはどんな人か

→ 自ら考え、動き、結果に責任を持つ人材 2. なぜ“指示待ち人材”が生まれるのか

→ 心理的安全性の欠如、評価制度の構造、育成初期の過干渉など 3. どうすれば“プロアクティブ人材”を育てられるのか

→ 問いかけによる思考促進、成功体験の積み上げ、体験型教育の導入 4. 育った人材を活かす組織文化のポイント

→ 上司のリーダーシップスタイル、挑戦が称賛される仕組み、対話が活発な職場環境 プロアクティブな人材は、1人現れるだけでチームの雰囲気を変え、周囲に良い影響を与えます。そして、組織に“自律的に動ける人”が増えることで、業務のスピードも、課題解決力も、イノベーションの芽も格段に高まります。 そのために必要なのは、「主体性を求めること」ではなく、「主体性が育つ場とプロセスを整えること」です。 つまり、プロアクティブな組織づくりの第一歩は、個人への指導ではなく、“仕掛けのデザイン”から始まります。 今日からできることは、小さな問いかけ、任せてみる勇気、行動に対する承認の一言かもしれません。

そうした小さな変化の積み重ねが、社員の行動を変え、チームの空気を変え、やがて組織全体の未来を変えていくのです。

ぜひプロアクティブ人材になれるように教育体制を整えていきましょう。

【執筆者情報】

ビジネスゲーム研究所 米澤徳晃

研修会社に入社後、研修営業、研修講師業に従事。その後、社会保険労務士法人で人事評価制度の構築やキャリアコンサルティング活動に従事。その後、独立。講師登壇は年間100登壇を超え、講師としてのモットーは、「仕事に情熱を持って、楽しめる人たちを増やし続けたい」という想いで、企業研修を行っている。