ストア・オーナーズとは

1. ゲームの概要

「ストア・オーナーズ」は、飲食店の店長となって仕入れや販売、在庫管理、新規出店、ブランド力向上などの店舗運営に関わる意思決定を行い、その結果をリアルタイムで財務諸表に反映させるビジネスシミュレーションゲームです。

ストア・オーナーズ」実施のタイムライン

①ルール説明ストア・オーナーズのゲームルールについて説明します。 ゲームのルールと本研修を通じて、気付きを得てもらいたい「財務・会計の知識」について認識していただきます。 ②ゲームの実施

(下記を1ターンとして制限時間の終了まで繰り返し実施します) 以下のアクションから経営行動を選択します。

1.店舗出店:店舗は3種類(高単価店舗、中単価店舗、低単価店舗)の中から出店

2.材料仕入:市場から食材や飲料を購入し、購入した食材や飲料は在庫エリアに追加

3.顧客獲得:顧客を獲得する

4.ステータス変更:価格・席数・品質・接客などをレベルアップさせ、変更

5.強み導入:お店の強みを「強みカード」を購入することで導入

6.銀行借入:銀行から融資を受ける

③ターン終了フェーズ(決算タイム)

2.材料仕入:市場から食材や飲料を購入し、購入した食材や飲料は在庫エリアに追加

3.顧客獲得:顧客を獲得する

4.ステータス変更:価格・席数・品質・接客などをレベルアップさせ、変更

5.強み導入:お店の強みを「強みカード」を購入することで導入

6.銀行借入:銀行から融資を受ける

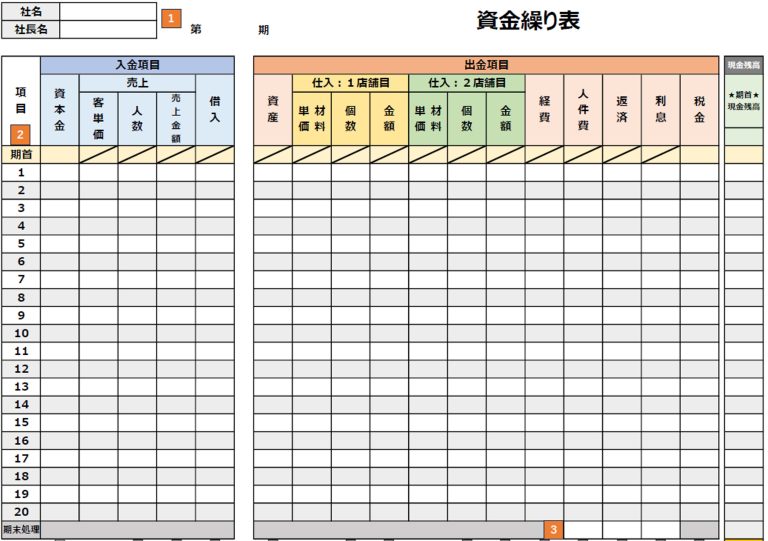

ここで決算を行います。資金繰り表をもとに現金(キャッシュ)の残金を計算します。 またキャッシュフロー、PL(損益計算書)、BS(貸借対照表)の記入をし、構造を理解します。

※上記①~②を制限時間まで繰り返します。それを1期として、2期分行います。 ④監査

隣の人とPLシートを交換し、当期純利益の相互チェックを行います。 ここで貸借一致の確認が取れて、第1期が終了となります。

それぞれの手順の進行は、運営スライドを写し説明しながら行うので、会計知識がない状態でも、ゲームを楽しみながら理解を深める事ができます。

⑤第2期以降の実施第2期も今までと同じ②〜④のフローを繰り返します。 ⑥振り返りと講義

ゲームの振り返りと、会計基礎についての講義を行います。 たとえば、あるターンでプレイヤーは「セールを打つべきか?」「競合店の動向を見据えて価格帯を変えるか?」「在庫を増やしすぎてしまうとキャッシュが不足するのでは?」など、現実の飲食店で発生するような課題に直面します。これらの判断が、売上高・原価・利益率・在庫回転率などの指標にどのような影響を与えるのかを、ゲームを通じて疑似体験する形です。 また、通常の会計講義だと、初心者の人にとってはかなりとっつきにくい内容になりますが、一度ゲームで体験している内容なので、難しい会計用語も、体験を通した理解があります。 「借入をして無理に新規出店をしたのに、売上が思ったより上げられなかったから、利益を出せなかったのか」 というように、ゲームを通して全体像を理解してから講義を受講することで、より深い理解につながります。

2. 得られる学習効果

「ストア・オーナーズ」の特徴は、ゲームが進むにつれて自店の損益計算書(P/L)や貸借対照表(B/S)が更新されていく点にあります。自分や他プレイヤーの決定が、最終的にどのような財務数値として表れるかを直接目にすることで、実践的な気づきを得られます。

– 損益計算書(P/L)の理解

どのように売上やコストが計上され、最終的に利益が生まれるのかを可視化できるため、「売上が多ければ良い」という単純な考え方だけでは不十分であることに気づく参加者が多いです。

– 貸借対照表(B/S)の理解

在庫や設備投資、人件費などの支出が資産としてどのように計上されるのか、自身の意思決定に対して資金繰りがどう変化していくかを体感できます。

– キャッシュフローの重要性

在庫仕入れタイミングと売上回収のズレから発生するキャッシュフローへの影響など、実務でもよくある現象をゲーム内で疑似体験できるのは大きな学習メリットです。

ビジネスゲーム活用によるメリット

財務会計を学ぶ研修はともすると数字の暗記や仕訳の手順に終始しがちですが、ビジネスゲーム「ストア・オーナーズ」を活用すると、参加者は売価設定や在庫回転率、スタッフ配置など多面的な意思決定を通じて“数字が動く瞬間”を自ら体験できます。 利益が伸びた、キャッシュが不足した――学習者の感情に結びついたリアルな成功と失敗の記憶は、座学の何倍もの速度で知識を定着させます。 ここからは、こうしたゲーム形式がもたらす主体性、リアリティ、知識定着という三つの学習メリットを具体事例とともに深掘りします。さらに、チーム間で結果を比較することで、数字を共通言語にした建設的な議論の土壌も生まれます。

1. 参加者の主体的な学習態度を引き出す

通常の座学研修では、講師の話を受動的に聞き、テキストを読み解くスタイルが中心です。これに対し「ストア・オーナーズ」は、参加者自身が「店舗運営」の主人公として、自発的に決める部分が多いため、学習への当事者意識が高まります。「もし値下げをしたら、本当に売上は伸びるのか? 利益率はどうなる?」といった問いを、自ら試行錯誤することで学習のモチベーションが自然と生まれます。

2. リアルなビジネスシミュレーション

ゲームはあくまで仮想の世界ですが、想定されるビジネス課題は非常にリアルです。実際の小売店であれば、在庫を抱えすぎると不良在庫のリスクがあり、一方で在庫が足りないと機会損失が発生するなど、絶妙なバランスを取りながら経営判断を行わなければなりません。「ストア・オーナーズ」では、そういった小売現場特有のジレンマや試行錯誤を体験できるように設計されています。

3. 学習効果の定着

人間の脳は、感情や体験と結びついた学習記憶が長持ちすると言われています。ゲーム形式であれば、「あのとき思い切って値下げしたら在庫が一気に動き、利益は出たもののキャッシュが不足してしまった」というような、具体的で生々しい記憶が残りやすいです。その結果、財務会計の用語や概念が座学よりもずっと深く定着し、実務現場でも再現性のあるスキルとして活かしやすくなります。 ゲームで得た気づきは、単なる一時的な高揚感にとどまりません。意思決定と財務数値の因果関係を体験的に理解した参加者は、日常業務でも“数字の裏側”を読み解き、根拠あるアクションを選択するようになります。さらに、共通体験としてのゲームが部署間の壁を低くし、数字にもとづく会話を社内に定着させることで、組織全体の意思決定スピードと精度が向上します。導入企業の声が示すとおり、ビジネスゲームは会計リテラシーとチーム力を同時に底上げできる強力な学習装置なのです。対象や業種を問わず、数値を武器にしたい企業にとって、その投資価値は十分にあると言えるでしょう。次の一手として、体験型学習の導入を検討する絶好のタイミングです。

財務会計知識向上につながる仕組み

「ストア・オーナーズ」が財務会計の学習効果を高める最大の理由は、数字と意思決定の因果関係を“可視化”する仕掛けにあります。たとえば「仕入れを増やす」「値引きを実施する」といった一手が、その場で損益計算書や貸借対照表に反映され、利益率やキャッシュフローの推移がリアルタイムで確認できます。固定費と変動費の区分や在庫回転率の概念が、抽象的な用語ではなく“自分が動かした数字”として定着するため、初心者でも財務三表の構造を自然に理解できます。さらに、ゲームを通じてKPIを設定・追跡するプロセスを繰り返すことで、目標管理を数字で語る習慣が芽生え、現場での意思決定にも会計視点が不可欠であることを実感できるのです。

1. 数字の変化と経営判断の関連を可視化

ゲーム内では、参加者が「販売価格を下げる」「スタッフを増やす」などといった意志決定をするたびに、損益計算書や貸借対照表に数値の変化が反映されます。 たとえば、売上が上がれば喜ばしい一方で、スタッフ増員のための人件費が増えれば利益を圧迫する可能性があります。そのバランスを自らの意思決定でコントロールしなければならないからこそ、数字と経営判断の関係を直感的に学ぶことができます。

2. 基礎概念の繰り返し確認

ゲームの各フェーズでは、以下のような基礎概念を何度も目にする機会があります。 – 売上:どのようにして売上を最大化できるか? 顧客単価や集客数に直結する施策は何か?

– コスト:変動費と固定費をどう区別するか? コスト削減が利益に直結する割合は?

– 利益:売上とコストの差し引きである純粋な「利益」はどのように生まれるのか?

– 在庫:仕入れタイミングや在庫回転率が、キャッシュや利益に与える影響は? こうした概念を繰り返し確認するうちに、業務でも似たような指標を日常的に意識できるようになる参加者が増えます。

3. KPI指標への意識強化

「ストア・オーナーズ」を活用する企業の中には、独自にKPIを設定し、ゲームの勝敗や目標達成度に反映させているケースもあります。たとえば「粗利率を20%以上キープしながら売上を最大化する」「在庫回転率を一定以上に保つ」など、より現実のビジネスに近い指標を設定することで、研修後も業務で継続的にKPIを追う習慣を作ることができます。 こうして体得した「数字が動く体験」は、研修後の業務にも即座に転用されます。売上が伸びてもキャッシュが不足する理由、在庫を適正水準に保つ意義、粗利率と販促費のトレードオフ――これらを肌感覚で理解した社員は、会計データを単なる報告書ではなく、行動指針として読み解くようになります。また、共通の指標と用語で語れるようになることで、部門間の意思疎通がスムーズになり、KPIを共有する文化が社内に定着。結果として、組織全体が「数字を軸にした議論」と「根拠ある意思決定」を加速させる基盤を手に入れることができます。

ゲームを導入する時のポイント

「ストア・オーナーズ」を研修に取り入れる際は、ゲームキットを用意するだけでは学習効果を最大化できません。参加者のレベルや組織課題に合わせた目標設定、事前の会計リテラシー補強、当日のファシリテーション設計、そしてプレイ後の振り返りと現場定着策という四つのステップを綿密にデザインする必要があります。本章では、初めて導入する企業が陥りがちな落とし穴と、それを回避しながら最短距離で成果を生むための具体的なポイントを整理します。さらに、準備期間や運営コスト、評価方法をあらかじめ設計図に落とし込むことで、研修担当者は“楽しいだけ”に終わらない実戦的な学びを提供できるのです。

1. 明確な学習目標の設定

研修の目的が「会計初心者に財務会計の基礎を教える」なのか、「管理職層に経営視点を養わせる」なのかによって、同じゲームであってもフォーカスするポイントが異なります。事前に研修の最終ゴールを明確にし、「損益計算書を読めるようになる」「キャッシュフロー管理の重要性を体感させる」など、具体的な学習目標を設定することが大切です。

2. 事前学習コンテンツの用意

ゲームに登場する会計用語が初めての参加者が多い場合、当日の研修がスムーズに進むよう、事前学習用の資料や動画を提供しておくと効果的です。たとえば、P/LやB/Sの基本的な構造、売掛金・買掛金、在庫などの基礎知識をまとめたシートなどがあると、当日ゲームのルール理解に集中でき、学びの質が格段に上がります。

3. ファシリテーション・振り返りセッションの重視

ゲーム後の振り返りは、研修成功のカギを握る重要なフェーズです。各チームがどのような戦略で店舗運営を行い、どの段階で数字上の問題が発生したのかを、具体的に共有する時間をしっかり確保しましょう。ファシリテーターが、財務諸表と意思決定の関連をわかりやすく紐解き、参加者同士で気づきを交換することで、一層理解が深まります。

4. 現実業務への転用方法を明示

「ストア・オーナーズ」で得た知識・気づきを、現場の実務にどう落とし込むかを明確にすることも重要です。たとえば、営業部なら「価格交渉の際に自社の利益率やキャッシュフローを踏まえた根拠づけを行う」、マーケティング部なら「売り上げだけでなく利益貢献度まで考慮した販促施策を打つ」など、具体的な例を交えると、ゲーム体験がより一層活きた学びに変わります。 導入を成功させる鍵は、①目的を言語化して共有する、②基礎知識を事前補強する、③ゲーム中の意思決定プロセスを可視化する、④振り返りで業務への転用を設計する――という四段階を漏れなく実行することにあります。特に最後の“現場適用”を具体的なアクションプランに落とし込むことで、研修は一過性のイベントではなく、数字で語る文化を醸成する起点となります。限られた時間と予算を投資価値に変えるため、上記ポイントをロードマップ化し、関係者全員で実行管理する体制を整えましょう。そうすれば、ゲーム体験が部門横断で共有され、数字に基づく意思決定が社内に継続的に定着していきます。

ストア・オーナーズの期待される効果と活用事例

ストア・オーナーズの強みは、参加者が自らの裁量だけで損益を動かす“ひとり社長”を疑似体験できる点にあります。仕入れ、値付け、在庫調整-その一手一手が即座に P/L や B/S に反映されるため、利益の伸びも資金繰りの悪化もすべて“自分の責任”として跳ね返る構造です。この切実なフィードバックが、①当事者意識と自己責任感を呼び覚まし、②財務三表を“読む”だけでなく“使う”力へ昇華させ、③優秀者のノウハウを社内に水平展開して学習文化を醸成する、という三重の学習効果を生み出してくれるはずです。

➀当事者意識と自己責任感の醸成

ストア・オーナーズでは、仕入れや値付け、販促、人件費まであらゆる意思決定をプレイヤー一人で完結させます。たとえば「売価を5%値下げして在庫を早期に回収するか、それとも値下げを我慢して粗利率を守るか」といった判断を誰にも相談できない状況で下すため、結果が良くても悪くても“自分の手柄、あるいは自分のミス”として数字が返ってきます。赤字転落は単なる減点ではなく、仕入れ過多や値付けミスといった具体的行動に原因があることがP/LとB/S に赤裸々に示されるため、受講者は反射的に「次のターンでは何を変えるか」を考えざるを得ません。これが深いリフレクションを促し、机上の反省会よりもはるかに実践的な学びを引き出します。

②数字に強い“自律型プレイヤー”の育成

個人戦のもう一つの強みは、財務三表が“読む対象”から“使い倒す道具”へ変わる点にあります。たとえば仕入れを増やした瞬間、B/S の資産が膨らみキャッシュが減少し、販売が伸びなければ値下げか評価損計上でP/Lが圧迫される――この一連の流れをゲーム内で数ターン繰り返すと、表面的な勘定科目の暗記ではなく「数字の背後にある経営活動」を立体的に理解するようになります。「粗利は出てもキャッシュが減る理由」「在庫回転率が低いと利益率が下がるメカニズム」など現場でありがちな疑問も、体験的に腑に落ちるのです。

③研修成果を社内全体へ波及

「ストア・オーナーズ」を導入した企業の中には、最初は管理職層を対象に実施し、その後、新入社員研修やリーダー候補研修にも段階的に取り入れる例が多く見られます。管理職が既に学んでいる状態で、新入社員が同じゲームを体験すると、上司から現場レベルで的確なアドバイスが得やすくなり、学びがさらに深まります。こうした取り組みを継続していくことで、企業全体が「数字やデータに基づく意思決定」を重視する風土に変わっていくでしょう。 個人戦形式のストア・オーナーズは、失敗すら学びに変える“数字のリアル”を参加者一人ひとりに突き付けてくれるはずです。自らの判断で利益を伸ばした成功体験は自信となり、赤字を出した悔しさは深い内省へと転化してくれるはずです。社内ランキングやリベンジマッチを仕掛けることで、分析勉強会や成功パターンの共有が自発的に生まれ、組織全体の数字リテラシーが底上げされていくでしょう。

詳細についてはお問い合わせください。

詳細についてはお問い合わせください。

まとめ

「ストア・オーナーズ」は、楽しみながら実務に直結した経営・財務会計のエッセンスを学べる非常に有用なビジネスゲームです。特に小売店の運営という身近なテーマを扱うことで、参加者は「自分ごと」として捉えやすく、結果として学習効果が高まります。 一方で、導入の効果を最大化するためには、目的の明確化や事前学習、ファシリテーションといった準備や運営体制が大きく影響します。また、ゲーム中の気づきを現実の業務にどう転用させるかを考えるフォローアップ施策も欠かせません。これらの点をしっかりと押さえれば、「数字に強い人材育成」や「部門を超えたコミュニケーション活性化」といった、企業にとって大きな価値をもたらす結果が期待できます。 経営環境が目まぐるしく変化する中で、財務会計の知識はビジネスの“共通言語”とも言われるほど重要性を増しています。リスキリングや社内研修、チームビルディングなど、多様な目的に応じてカスタマイズできる「ストア・オーナーズ」は、今後ますます企業研修の定番ツールになっていくでしょう。導入を検討中の企業は、ぜひ本コラムのポイントを参考に、自社に合った研修設計を進めてみてはいかがでしょうか。

【執筆者情報】

ビジネスゲーム研究所 米澤徳晃

研修会社に入社後、研修営業、研修講師業に従事。その後、社会保険労務士法人で人事評価制度の構築やキャリアコンサルティング活動に従事。その後、独立。講師登壇は年間100登壇を超え、講師としてのモットーは、「仕事に情熱を持って、楽しめる人たちを増やし続けたい」という想いで、企業研修を行っている。

財務会計研修でストア・オーナーズのゲームを実施してみたいというご担当者様はまずは下記より資料請求をお願いいたします。