目次

彼を知り己を知れば百戦殆うからず―自己理解と他者理解

戦わずして勝つ――消耗戦を避ける育成アプローチ

勢をつくる――組織に流れを生む仕掛け

兵は拙速を尊ぶ―学びのスピードと実践の重要性

奇正相生す――多様な育成アプローチの両立

彼を知り己を知れば百戦殆うからず―自己理解と他者理解

戦わずして勝つ――消耗戦を避ける育成アプローチ

勢をつくる――組織に流れを生む仕掛け

兵は拙速を尊ぶ―学びのスピードと実践の重要性

奇正相生す――多様な育成アプローチの両立

彼を知り己を知れば百戦殆うからず―自己理解と他者理解

孫子の兵法の中で最も有名な言葉のひとつに、「彼を知り己を知れば百戦殆うからず」があります。直訳すれば、「敵を知り、自分を知れば、百回戦っても危うくなることはない」という意味になります。この一節は、戦場においてはもちろん、現代のビジネスにおいてもきわめて普遍的な真理を突いているといえるでしょう。戦略を立てるにあたり、外部環境や相手の状況を正しく把握すると同時に、自分自身のリソースや限界を冷静に理解していなければ、勝算のある行動は取れません。この考え方を「人材育成」に当てはめると、そこに浮かび上がるのは、自己理解と他者理解という二つの柱です。

自己理解の重要性

まず「己を知る」とは、自分自身の強み・弱み、価値観、動機を理解することを指します。人材育成の現場では「キャリアアンカー」や「ストレングスファインダー」といったフレームワークが広く活用されておりますが、その目的はまさに自己理解を促すことにあります。どんなに優れた教育や研修を受けても、ご本人が自分の特性を理解していなければ、その学びは的外れになりがちです。 例えば、ある社員の方が「挑戦」や「独立性」を価値観の中核に持っている場合、ルーティンワーク中心の育成プランではモチベーションが高まりにくいでしょう。逆に「安定」や「協調性」を重視する方に対して無謀なチャレンジばかりを求めてしまうと、逆効果となってしまいます。つまり「己を知る」とは、自分にとって最適な学び方やキャリアの方向性を見極めるための土台だといえるのです。 研修の具体例としては、性格診断(MBTIやDISC)やアセスメントテストを用いる方法が効果的です。診断結果を単なるラベル貼りに終わらせず、「自分はどのような場面で力を発揮できるのか」「逆にどのような状況ではストレスが高まるのか」を振り返る時間を設けることで、参加者は自分の行動パターンに気づきを得ることができます。このような自己理解の深まりは、育成の方向性を明確にし、ご本人の主体的な学びを引き出すきっかけになります。他者理解の必要性

一方で「彼を知る」とは、他者――すなわち上司や部下、同僚、さらには顧客の特性を理解することです。現代の組織は多様性に富んでおり、年齢・性別・国籍・職種の背景が異なるメンバーが共に働いています。そのため、自分と同じ感覚で相手を理解しようとすると摩擦が生まれやすいのです。孫子が説くように、相手の強み・弱み、価値観や行動の傾向を把握することが、無駄な衝突を避け、成果を上げる近道となります。 研修の一例としては、グループワークを通じてメンバー同士が診断結果を共有し合う「相互理解セッション」がございます。例えば、DISC理論において「主導型」の社員はスピード感と決断力を重視しますが、「安定型」の社員は調和と安心感を大切にします。この二人が同じプロジェクトで協働すると、前者は「なぜそんなに慎重なのか」と苛立ち、後者は「なぜそんなに急ぐのか」と不安を感じるかもしれません。しかし、あらかじめ互いの特性を理解していれば、その行動の背景を認め合えるため摩擦が減り、協働がスムーズになります。これはまさに「彼を知る」ことによって戦わずして成果を得る姿といえるでしょう。自己理解と他者理解の統合

人材育成において大切なのは、自己理解と他者理解をバランスよく組み合わせることです。自己理解だけでは独りよがりになり、他者理解だけでは自分を見失ってしまいます。両者を統合してこそ、効果的なコミュニケーションと協働が実現するのです。 具体的な実践例としては、360度フィードバック制度が挙げられます。これは上司・部下・同僚から評価を受け取り、自分が他者からどう見られているかを把握できる仕組みです。本人は「自分はリーダーシップを発揮している」と思っていても、周囲からは「独断的で協調性に欠ける」と見られている場合があります。このギャップに気づくことこそが成長の第一歩となります。自己理解と他者理解が交差する地点で、人材育成は真の効果を発揮するのです。孫子の視点を現代に

孫子が「百戦殆うからず」と述べたのは、戦場での勝率を高めるための戦略の核心でございました。しかし現代の人材育成に適用すれば、それは「人と人との無用な対立を減らし、互いの強みを活かすことで組織を成功に導く」という意味へと変換できます。ビジネスの現場では「百戦」も「敵」も存在しないかもしれません。しかし、日々の小さなプロジェクト、商談、会議が一つひとつの“戦”にあたると考えれば、この教えは驚くほど現代的な意味を帯びてくるのです。 人材育成の目的は、社員が自分らしく力を発揮し、他者と協働して成果を上げることにあります。そのためには、まず自分自身を知り、次に他者を理解し、最後に両者を統合する視点を持つことが大切です。孫子の兵法が教えてくれるのは、勝ち負けを争うことではなく「いかに無用な戦いを避け、共に成果を得るか」という智慧に他なりません。

戦わずして勝つ――消耗戦を避ける育成アプローチ

孫子の兵法の核心のひとつに「戦わずして人の兵を屈するは善の善なる者なり」という言葉がございます。これは「実際に戦わずとも、相手を屈服させることが最も優れた戦い方である」という意味です。軍事的には外交や心理戦、情報操作によって戦う前に勝敗を決めることを指しますが、現代の人材育成に置き換えると「不毛な競争や消耗を避け、環境設計や仕組みによって成果を引き出す」というアプローチに読み替えることができます。

競争がもたらす「消耗戦」

従来の人材育成や研修の場では、競争を取り入れることが多くありました。営業研修で売上を競わせる、プレゼン研修で順位をつける、チームビルディングで勝敗を明確にする――こうした方法は一見するとモチベーションを高めるように見えます。しかし、その裏側では「勝者」と「敗者」を生み出す仕組みが存在し、敗者は自信を失い、勝者も慢心や対立を抱えるリスクを背負います。特に現代のZ世代やミレニアル世代の社員は、「過度な競争」よりも「心理的安全性のある環境」でこそ力を発揮しやすい傾向がございます。 そのため、研修においても「競わせて成長させる」という発想から「協働を通じて成長を促す」という発想へと転換することが求められています。孫子のいう「戦わずして勝つ」とは、消耗戦に社員を巻き込むのではなく、自然と成果が生まれる仕掛けを整えることにほかなりません。環境設計による成長促進

それでは具体的に、どのように「戦わずして勝つ」育成アプローチを実現できるのでしょうか。鍵となるのは「環境設計」でございます。 1. 協働型ワークショップ 競争型ではなく協働型の演習を取り入れることが有効です。例えば、問題解決研修において「どのチームが正解に早くたどり着くか」を競うのではなく、「全員で知恵を出し合い、最も多角的な解決策を導き出す」ことを目標にします。評価基準を「勝敗」から「質と協働の度合い」に変えることで、全員が安心して参加しやすくなります。 2. 心理的安全性を高める仕組み発言を促す際に「否定禁止ルール」を設けたり、アイスブレイクで自己開示を促したりすることも効果的です。こうした仕掛けによって「発言しても大丈夫」という雰囲気が生まれ、積極的な学びが加速いたします。Googleの研究でも、心理的安全性はチームの成果に直結する要因のひとつであることが明らかになっています。 3. 仕組み化された称賛とフィードバック

研修や育成プログラムの中で「小さな達成」を互いに称賛し合う時間を設けることも大切です。例えば、グループ演習後に「今日チームで助かった行動を一つずつ挙げましょう」という時間を持つだけでも、協働の価値が可視化され、成長の意欲が自然と高まります。

実施例:協働と成長を両立させる研修デザイン

ここで、実際の研修デザインの例をご紹介いたします。 ある企業が新入社員研修に「戦わずして勝つ」アプローチを導入しました。従来はロールプレイで営業成績を競わせていましたが、今年からは「チームで顧客課題を解決するプレゼンを作成する」という形式に変更しました。競争ではなく協働を前提とし、評価も「チームとしての課題把握力・提案の創造性・プレゼンのわかりやすさ」といった基準で行ったのです。その結果、研修後のアンケートでは「チームで考えるからこそ安心して意見を出せた」「仲間の強みを知るきっかけになった」といった声が多数寄せられました。成果としても、チームごとの提案の質が前年よりも向上していたのです。 この事例はまさに、孫子のいう「戦わずして勝つ」を体現しています。競わせるのではなく、協働を通じて自然と成長の成果が生まれる仕組みを作ったからこそ、社員の力が引き出されたのです。戦わずして勝つ=持続可能な成長モデル

さらに重要なのは、このアプローチが「持続可能な成長モデル」であるという点です。競争による短期的な成果は一時的に社員を刺激しますが、燃え尽きや離職につながることも少なくありません。逆に「戦わずして勝つ」アプローチは、社員が安心して挑戦できる環境を整え、強みを活かす形で成果を出すため、長期的な定着や自律的な学びを促進します。 組織にとっての真の勝利とは、特定の社員を「勝者」にすることではなく、全員が持続的に成長し、成果を上げられる状態をつくることにあります。その意味で「戦わずして勝つ」は、人材育成における究極の理想形であるといえるでしょう

勢をつくる――組織に流れを生む仕掛け

孫子は兵法の中で「勢(せい)」という概念を重視しております。勢とは単なる力の大小ではなく、力を「流れ」としてどう活かすかという視点でございます。孫子は「激水の疾(はや)きは漂石を漂わす」と述べています。これは、水の勢いが強ければ小さな石さえ押し流すことができる、という例えです。つまり、個々の力が小さくても、方向性を揃え流れを生み出すことによって、大きな成果をもたらすことができるという考え方です。 この「勢」という発想は、人材育成や組織マネジメントにおいても非常に重要な示唆を与えてくれます。社員一人ひとりの能力は必ずしも突出している必要はありませんが、組織全体に「流れ」や「勢い」があれば、それは大きな成果へと転換できるのです。

勢いのある組織と停滞する組織の違い

勢いのある組織では、小さな行動が波及して大きな成果につながります。例えば、ある社員が新しい提案を行ったときに、それを歓迎する文化があれば、周囲の社員も積極的に意見を出すようになります。その連鎖がイノベーションを生みやすくするのです。 一方で停滞している組織では、新しい提案が批判や無関心で受け止められてしまい、挑戦は次第に萎縮していきます。その結果、組織全体の活気が失われ、せっかくの力が活かされません。つまり、勢いとは「組織におけるエネルギーの流れ」であり、その有無が成果の大小を大きく左右するのです。勢いをつくる具体的な仕掛け

現代の人材育成や研修において「勢い」を生み出すためには、「成功体験の共有」と「称賛文化」の仕組みづくりが大切です。 1. 小さな成功を積み重ねる孫子のいう「勢」は、一足飛びに生まれるものではありません。むしろ、小さな勝利や成功体験を積み重ねることで徐々に形成されていきます。例えばOJTの場面で「初めて顧客に説明できた」「会議で自分の意見が採用された」といった経験を振り返り、本人と周囲が成功を確認する機会を設けることが効果的です。 2. 称賛と承認を仕組みにする

勢いを持続させるためには、称賛を偶発的な行為ではなく、仕組みとして組み込む必要があります。例えば研修後に「今日のナイスアクション」を互いに共有する時間を持つ、日常業務で「成果を称えるミーティング」や「社内SNSでの称賛投稿」を導入するなど、見える化された承認の仕掛けが効果を発揮します。 3. ポジティブな連鎖を広げる

勢いは伝播いたします。ある人の挑戦や成果が共有されれば、他のメンバーにも「自分もやってみよう」という気持ちが芽生えます。これを後押しする仕組みが「成功事例のストーリーテリング」です。成功までのプロセスを共有することで共感が生まれ、組織全体のエネルギーが高まります。

研修での実践例

ある企業のリーダーシップ研修では、「勢いを体感する仕組み」としてビジネスゲームを活用しています。研修の冒頭は参加者が個別に課題に取り組むため進捗に差が出やすく、停滞感が生まれます。しかし、中盤から「小さな成功をチーム全体で共有する」ルールを導入したところ、雰囲気が一変しました。個人の成果が称賛され、それをチーム全体が喜ぶ流れが生まれたことで、後半の課題達成スピードが大幅に高まったのです。この事例は、まさに孫子のいう「勢」を意識的にデザインした成果だといえます。勢いをつくるリーダーの役割

勢いをつくるためには、リーダーの関わり方が重要です。リーダーはメンバー一人ひとりの小さな努力を見逃さず、積極的に承認することが求められます。また、成功事例を組織全体に波及させる「翻訳者」としての役割も担います。孫子が「善く戦う者は、これを勢に求めて、人に責めず」と説いているように、優れたリーダーは個人の力に頼るのではなく、流れをつくり、その勢いに乗せて成果を引き出していくのです。 孫子の「勢」という考え方は、現代の人材育成における「組織のエネルギーをどう生み出すか」という問いに直結します。小さな成功体験を積み重ね、称賛を仕組みにし、成功を共有することでポジティブな連鎖が広がります。そうして生まれた勢いは、個々の力を超えた成果を組織にもたらすのです。 つまり、人材育成とは「個人を磨く」だけではなく、「流れをデザインする」営みでもあります。孫子の言う「勢」を現代に活かすことが、組織を持続的に成長させる秘訣といえるでしょう。

兵は拙速を尊ぶ―学びのスピードと実践の重要性

孫子の兵法には「兵は拙速を尊ぶ」という有名な言葉がございます。これは「戦いにおいては、多少不十分であっても速さを尊ぶべきである」という意味です。戦場で完璧な準備を整えてから動こうとすれば、その間に敵は体勢を整え、攻めの機会を失ってしまいます。そのため、孫子は「拙くとも速く行動せよ」と説いたのです。 この考え方は、現代の人材育成においても非常に重要な示唆を与えてくれます。完璧な知識やスキルを身につけるまで待つのではなく、不完全でもまずやってみることこそが、学びを成果へと結びつける最短距離になります。

完璧主義が生む「行動の遅れ」

企業研修や育成の場でよく見られるのが、「学んだことを現場で活かすまでに時間がかかる」という現象です。座学で知識を得ても実務に移すのをためらい、その間にせっかくの学びが風化してしまうのです。その背景には「完璧にできるようになってから挑戦しよう」という心理が働いています。しかし、挑戦を先延ばしにすれば学習の機会は失われ、成果につながりにくくなります。 特に若手社員や新入社員に多いのが、「失敗を恐れて行動が遅れる」傾向です。「間違えたら評価が下がるのではないか」「上司や先輩に迷惑をかけるのではないか」という不安が行動を制限してしまいます。孫子の教えが示す通り、拙くてもまずは一歩を踏み出すことこそが学びを実務に活かす第一歩なのです。実践が学びを深める

教育心理学の研究でも、「行動 → フィードバック → 修正」というサイクルが知識を定着させる最も効果的なプロセスであるとされています。インプットだけでなくアウトプットを行うことで理解が深まり、行動に結びつくのです。 例えば、営業研修で商品知識を学んだだけでは実力は身につきません。しかし、学んだ直後に模擬営業を行い、トレーナーからフィードバックを受ければ改善点が明確になり、短期間で成長することができます。これこそが「兵は拙速を尊ぶ」を体現した学び方といえるでしょう。OJTにおける拙速の文化

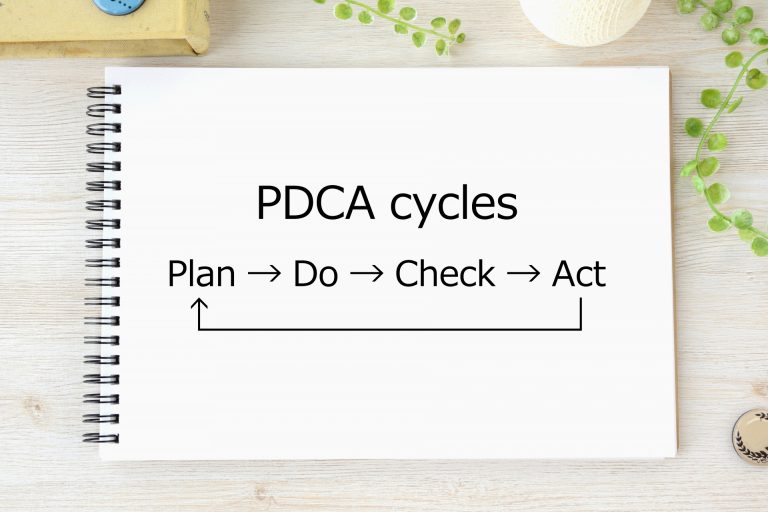

OJT(On the Job Training)は、この「拙速」の考え方を最も反映しやすい場です。例えば、新入社員に「まずは先輩の商談を見学し、理解してから挑戦しなさい」と指導するよりも、「明日からは一部を担当してみましょう」と促した方が効果的です。最初はぎこちなくても、挑戦を重ねることでスピード感ある成長が可能になります。 重要なのは、失敗を許容する組織文化を整えることです。孫子が「拙速を尊ぶ」と説いた背景には、拙さを受け止める環境があることが前提となっています。挑戦が失敗に終わっても責めるのではなく、改善の糧として扱う文化があれば、社員は安心して行動できるのです。PDCAサイクルを高速で回す

「兵は拙速を尊ぶ」は、現代的に言えば「PDCAを高速で回す」ということでもあります。計画(Plan)に時間をかけすぎず、小さく試し(Do)、すぐに検証(Check)し、改善(Act)する。このサイクルをいかに速く回せるかが育成効果を大きく左右します。 研修の場では「マイクロチャレンジ」を導入するのが効果的です。例えば「翌週の会議で必ず一度は意見を発言する」「上司に学んだフレームワークを使って相談してみる」といった小さな行動目標を設定し、短期間で実践させます。これにより学びが知識にとどまらず、行動として定着していきます。 ある企業の管理職研修では、あえて「制限時間を短く設定するグループワーク」を実施しています。完璧な答えを出す余裕を与えず、とにかく時間内に結論を出すことを求めるのです。参加者からは「もっと準備したかった」という声も上がりますが、振り返りの場では「不完全でも動くことが大切だと実感した」「まず形にしてから改善する方が早い」といった学びが得られます。この体験は現場の意思決定や部下育成にも大いに役立っています。 孫子の「兵は拙速を尊ぶ」という教えは、人材育成において「完璧を待たず、まず実践する」ことの重要性を伝えています。行動の遅れは学びの遅れにつながり、組織全体の成長を阻害します。だからこそ、不完全でも速やかに挑戦し、失敗を改善に変える文化をつくることが必要です。 学びとは知識を蓄えるだけではなく、実践によって形になるものです。孫子の兵法を現代に活かすならば、社員が「まずやってみる」ことを恐れずに挑戦できる場を設計し、PDCAを高速で回す仕組みを整えることが、戦略的人材育成の鍵になるといえるでしょう。

奇正相生す――多様な育成アプローチの両立

孫子の兵法において重要な概念のひとつが「奇正相生す」でございます。「奇」とは奇策や変化を意味し、「正」とは正攻法や基本を指します。孫子は「奇と正は相生じて尽きることなし」と述べ、王道と変化、基本と応用を組み合わせることが勝利の鍵であると説いています。つまり、正攻法だけでも、奇策だけでも不十分であり、両者をうまく組み合わせることで初めて成果が最大化されるのです。 この思想は人材育成においても大いに参考になります。育成の場では「座学による理論理解(正)」と「体験学習による実践(奇)」の両立が不可欠であり、どちらかに偏ると効果が限定的になってしまいます。まさに「奇正相生」の考え方は、多様な育成アプローチを設計するうえでの羅針盤になるのです。

「正」=基礎を固める座学の役割

人材育成の第一歩は、やはり基礎知識の習得です。会計研修であれば財務三表の読み方、営業研修であればヒアリングの基本手順、リーダーシップ研修であれば心理的安全性や動機づけ理論などが挙げられます。これらの基礎を理解することは「正」に相当します。 座学を軽視すると、行動は場当たり的になり、成果が再現性を持たなくなります。例えば「営業は現場で経験するものだ」と座学を省略してしまうと、成功や失敗が偶然に左右され、組織として知識が共有されません。そのため「正」としての理論理解は、人材育成において不可欠な土台といえるのです。「奇」=実践と変化を促す体験学習

一方で知識を学ぶだけでは実務に活かすことが難しいため、「奇」としての体験学習が必要となります。ビジネスゲームやシミュレーション、ロールプレイングなどを通じて実際に体験することで、知識は「使える力」へと変化します。 例えば、リーダーシップ研修で「心理的安全性の重要性」を座学で学んだあとに、実際にディスカッションの場を設け「発言しやすい雰囲気をどう作るか」を体験するプログラムを行うと、知識と実践が結びつき理解が深まります。 また「奇」のアプローチは予測できない変化を学習に取り入れることでもあります。計画通りに進むだけの研修では現場の複雑さに対応できません。あえてトラブルや予想外の展開をシナリオに組み込み、臨機応変な対応を求めることで、不確実性に対処する力が養われます。奇と正の組み合わせによる相乗効果

人材育成で高い成果を得るためには、座学と体験学習を組み合わせることが不可欠です。一般的には、まず「正」として理論を学び、その後「奇」として体験を通じて応用します。そして最後に振り返りを行い、理論と実務を結びつけることが重要です。 例えば、ある企業がコンプライアンス研修を実施した際、単なる法令解説にとどまらず、ケーススタディやカードゲームを用いて違反リスクを体感させ、最後にグループで振り返りを行いました。その結果、受講者の行動意識が大きく変化し、学びが定着したのです。 実践例:奇正統合型の研修デザイン具体的な研修の流れを整理いたします。 1. 座学(正)

リーダーシップ理論やマネジメントのフレームワークを講義形式で学びます。

2. 体験学習(奇)

ビジネスゲームやシミュレーションを通じ、理論で学んだ内容を実際に行動へ落とし込みます。

3. 振り返り(正+奇の統合)

体験を理論に照らして整理し、「なぜうまくいったのか、なぜ難しかったのか」を議論します。 この流れによって、座学で得た知識が実務で活用できるスキルへと昇華し、学びが定着します。まさに「奇正相生」を人材育成に応用した姿です。 孫子の「奇正相生す」という教えは、人材育成において「座学と体験」「基礎と応用」「計画と変化」を両立させる大切さを示しています。どちらか一方に偏るのではなく、両者を組み合わせてこそ学びは深まり、成果が最大化されます。 座学で理論を理解し、体験学習で実感し、その後振り返りで統合する――このサイクルを意識的に設計することが、人材育成における効果的なアプローチといえるでしょう。孫子の兵法が示す「奇」と「正」の融合は、現代の企業にとっても戦略的人材育成の核心となるのです。 孫子の兵法は、戦いに勝つための単なる戦術書ではなく、人や組織をどう導くかを示す智慧の書でもございます。その核心は「無駄な衝突を避け、最小の力で最大の成果を得る」ことにあり、これはまさに現代の人材育成に通じる視点です。 人材育成の現場では、社員一人ひとりの強みを活かし、摩擦を減らし、挑戦を後押しする仕組みを整えることが求められています。完璧を待たずに行動し、小さな成功を積み重ね、知識と体験を往復させることで、学びは組織全体の力へと変わってまいります。 つまり、人材育成とは「知識を教える」営みではなく、「環境を設計し、成長の流れをつくる」営みです。孫子の兵法を現代に活かすことで、私たちは一人ひとりの可能性を解き放ち、組織を持続的に成長させることができるのです。

まとめ

孫子の兵法は、戦いに勝つための単なる戦術書ではなく、人や組織をどう導くかを示す智慧の書でもございます。その核心は「無駄な衝突を避け、最小の力で最大の成果を得る」ことにあり、これはまさに現代の人材育成に通じる視点です。 人材育成の現場では、社員一人ひとりの強みを活かし、摩擦を減らし、挑戦を後押しする仕組みを整えることが求められています。完璧を待たずに行動し、小さな成功を積み重ね、知識と体験を往復させることで、学びは組織全体の力へと変わってまいります。 つまり、人材育成とは「知識を教える」営みではなく、「環境を設計し、成長の流れをつくる」営みです。孫子の兵法を現代に活かすことで、私たちは一人ひとりの可能性を解き放ち、組織を持続的に成長させることができるのです。

【執筆者情報】

ビジネスゲーム研究所 米澤徳晃

研修会社に入社後、研修営業、研修講師業に従事。その後、社会保険労務士法人で人事評価制度の構築やキャリアコンサルティング活動に従事。その後、独立。講師登壇は年間100登壇を超え、講師としてのモットーは、「仕事に情熱を持って、楽しめる人たちを増やし続けたい」という想いで、企業研修を行っている。