なぜ今「意思決定力」が求められているのか?

近年、ビジネス環境はこれまでにないスピードで変化しています。市場の構造変化、技術革新、消費者ニーズの多様化、そしてAIやDX(デジタルトランスフォーメーション)の進展。これらは一見、企業にとってチャンスにも思えますが、同時に「これまでの成功体験が通用しない」時代を意味しています。 経営学の世界では、このような先行きの読めない環境を「VUCA(ブーカ)」と呼びます。Volatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)という4つの要素が、私たちの意思決定を難しくしているのです。 かつての日本企業では、「上司の指示を待って動く」「前例に倣う」といった行動が合理的でした。しかし、リモートワークの普及や現場判断のスピードが求められる今、もはや“指示待ち”では立ち行かなくなっています。上司が隣にいない状況で、限られた情報をもとに自ら判断し、行動に移す力——それこそが現代ビジネスパーソンに欠かせないスキル、「意思決定力」です。 意思決定とは、単なる「選択」ではありません。不確実な状況下で、どの要素を重視し、どのリスクを許容し、どう行動するかを決める“思考のプロセス”です。そのプロセスには論理的思考力、情報分析力、リーダーシップ、コミュニケーション力といった複数の能力が複雑に絡み合っています。したがって、意思決定力の育成は、単なる知識学習や座学では身につかない領域です。 そこで注目されているのが、「体験型研修」です。実際に状況を疑似体験し、自ら考え、行動し、失敗し、振り返る——こうしたサイクルを通して、参加者は“自らの判断軸”を形成していきます。なかでも、教育効果が高いとされているのが「雪山遭難シミュレーションゲーム」です。これは、参加者が“遭難者”となって限られたアイテムをどう活用するかを議論し、最善の生存戦略を決定していくゲーム。単なる娯楽ではなく、極限状況における判断の重さや、チーム内での合意形成の難しさをリアルに体感できるプログラムです。 このような体験型研修は、単に「正解を導く力」を鍛えるものではありません。むしろ、「自分がどんな思考のクセを持ち、どのように他者と協働しているのか」を可視化することで、意思決定の質を高めることを目的としています。判断力・決断力が問われる現代社会において、「雪山遭難シミュレーションゲーム」は、まさに“意思決定の筋トレ”ともいえる教育手法なのです。

目次

「雪山遭難シミュレーションゲーム」とは何か?

なぜ「個人→グループ」で意思決定を比較させるのか?

雪山遭難ゲームが与える“気づき”と“行動変容”

企業研修での導入例と効果

研修設計のポイントと注意点

「雪山遭難シミュレーションゲーム」とは何か?

なぜ「個人→グループ」で意思決定を比較させるのか?

雪山遭難ゲームが与える“気づき”と“行動変容”

企業研修での導入例と効果

研修設計のポイントと注意点

「雪山遭難シミュレーションゲーム」とは何か?

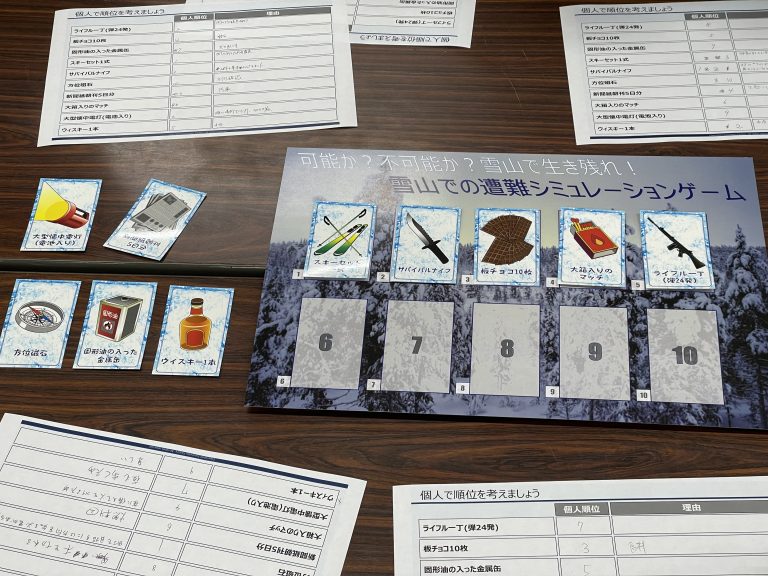

「雪山遭難シミュレーションゲーム」は、アメリカの教育心理学者が開発した体験型学習プログラム「サバイバル・シミュレーション」をもとに生まれた研修用ゲームです。NASAが宇宙飛行士のチーム訓練で使用した「NASAゲーム」と並び、世界的にも広く使われている意思決定トレーニングの代表格です。参加者は“雪山で遭難した登山者”という設定のもと、限られた物資をどう活用するかを判断していきます。過酷な環境下での選択を通じて、論理的思考力・リーダーシップ・合意形成力などを体感的に学ぶことができます。

■ ゲームの基本構成

シナリオはこうです。あなたたちは雪山で遭難しました。気温は氷点下、天候は悪化の一途。手元にはわずか10個のアイテム——懐中電灯、地図、ウイスキー、コンパス、ライター、チョコレートなど。これらを「生存のために必要な順番」に並べ替えるのが最初の課題です。 ゲームは3つのステップで構成されています。 個人判断フェーズ:まずは自分の考えで10個のアイテムを重要度順に並べる。チームディスカッションフェーズ:次にチーム全員で話し合い、グループとしての結論を導き出す。

正解照合フェーズ:最後に、専門家が示す「生存確率を高める公式順位」と比較し、誤差(点差)を算出する。 このシンプルな構成の中に、意思決定に関わる多くの要素が凝縮されています。限られた時間と情報の中で、メンバーがどう協力し、誰の意見を重視し、どのように合意に至るか。そのすべてが“チームの意思決定力”を映し出す鏡となるのです。

雪山遭難シミュレーションゲームの詳細ページは下記をご覧ください。

<雪山遭難シミュレーションゲーム>https://business-games.jp/snowmountain_sounan/

<雪山遭難シミュレーションゲーム>https://business-games.jp/snowmountain_sounan/

■ 他の教育ゲームとの違い

「NASAゲーム」や「砂漠からの脱出ゲーム」といった類似シミュレーションも存在しますが、雪山遭難版が特に高く評価されているのは、“命を懸けたリアリティ”にあります。宇宙や砂漠に比べ、雪山という環境は日本人にとって想像しやすく、より切迫感を伴います。アイテムの選択も身近でありながら、実際の生存科学に基づく「正解」が用意されているため、単なる感覚や勘では通用しません。 たとえば「ウイスキーで体を温める」「地図とコンパスで下山する」など、直感的には正しそうな判断が、実は命取りになることもあります。こうした“誤った合理性”に気づく瞬間が、このゲームの最大の教育効果といえるでしょう。■ 学べるスキルと得られる効果について

研修としての目的は、単に「正しい答えを当てる」ことではありません。重要なのは、“どう考え、どう話し合い、どう決定したか”というプロセスです。参加者はゲームの中で次のような学びを得ます。意思決定スキル:不確実な状況で最善を選ぶ思考の訓練

論理的思考力:直感ではなく理由をもって選択する力

合意形成力:多様な意見を調整し、チームとして最適解を導く力

リーダーシップ・フォロワーシップ:誰が方向性を示し、誰が支援したかという役割意識の理解

こうした能力は、まさに現代の職場に直結します。営業現場での方針決定、製造現場でのトラブル対応、プロジェクトチームでの優先順位づけ——どのシーンでも、判断の質が成果を左右します。

論理的思考力:直感ではなく理由をもって選択する力

合意形成力:多様な意見を調整し、チームとして最適解を導く力

リーダーシップ・フォロワーシップ:誰が方向性を示し、誰が支援したかという役割意識の理解

■ 「正解のある体験型研修」の強み

このゲームの大きな特徴は、「明確な正解」が存在することです。つまり、個人・チーム・専門家の答えを数値で比較できるため、学びが“感覚的”で終わらず、客観的に評価できるのです。 多くの体験型研修は「気づき重視」で終わることが多いのに対し、このプログラムでは「誤差」という明確な指標を通じて、自分たちの意思決定の妥当性を振り返ることができます。「感想」ではなく「根拠」をもとに振り返ることができるため、受講者の納得感と行動変容を強く引き出せるのです。 このように、「雪山遭難シミュレーションゲーム」は単なるゲームではなく、“思考を可視化する教育装置”として設計されています。だからこそ、企業研修・学校教育・公的機関のリーダー育成など、あらゆる分野で採用されているのです。

なぜ「個人→グループ」で意思決定を比較させるのか?

「雪山遭難シミュレーションゲーム」の最大の特徴は、個人での判断とチームでの判断を“比較体験”できることにあります。 多くの参加者は、この2段階の構造を通して、自分一人では気づけなかった「判断の盲点」や「議論の価値」に初めて気づきます。この比較体験こそが、他の研修では得がたい深い学びを生み出す要素なのです。

■ 多くのチームが「個人より正解に近づく」

このゲームの結果を分析すると、実に多くのケースで「チームの答えの方が、個人よりも正解に近づく」という傾向が見られます。つまり、**“話し合いを経た方が生存確率が高まる”**ということです。 なぜこのような現象が起こるのでしょうか?理由は明快です。チーム討議の過程で、個人が持っている断片的な知識や経験が「共有・統合」され、より多角的な判断が可能になるからです。 たとえばある人は「ウイスキーを飲めば温まる」と考えますが、別の人が「アルコールは体温を下げる」と指摘する。すると、思い込みが修正され、チームとしての判断精度が上がるのです。 これはまさに、組織における「集合知」の力を象徴しています。 現場でも、営業・開発・管理など異なる部署の知恵を持ち寄ることで、よりよい意思決定ができることがあります。ゲームを通じて、その効果を“体感”できるのです。■ 「比較体験」がもたらす学びの深さ

もしこのゲームが個人プレイで終わってしまえば、「正解との差」に一喜一憂して終わってしまうでしょう。ところが、チーム討議を挟むことで、参加者は“自分の思考を他者の思考と照らし合わせる”ことになります。 この「自分と他者の差」を意識化することが、学習効果を飛躍的に高めるポイントです。「自分はこう考えたが、なぜあの人は逆の意見なのか?」「最終的にチームはどうしてこの決定に至ったのか?」といった問いが、内省を促します。こうした思考プロセスの可視化によって、参加者は“考え方そのもの”を鍛えることができるのです。 この体験は、単なる知識の習得ではなく、「自分の判断軸を再構築する機会」となります。だからこそ、このゲームは短時間でも強い印象を残し、受講後の行動変容につながるのです。■ 「正解がある研修」だから振り返りが深まる

さらに重要なのは、「正解がある」ことによって議論の質を客観的に評価できる点です。 通常のディスカッション型研修では、「いい話し合いができた」「雰囲気がよかった」といった感覚的な振り返りにとどまりがちです。しかし、雪山遭難シミュレーションゲームでは、最終的に専門家の“公式解答”と照合し、個人・チームそれぞれの誤差(点差)が明確に数値化されます。 この定量的な評価軸があることで、「どこで誤ったのか」「どの意見が的確だったのか」といった分析が具体的に行えるのです。 「話し合えば必ず良い結果が出る」とは限りません。時にはチーム討議の方が誤差が大きくなることもあります。 だからこそ、「なぜそうなったのか?」を客観的に検証できるこの比較体験が、学びを深める鍵になるのです。■ 組織の“意思決定文化”を映す鏡

この構造は、単にゲーム上の仕組みに留まりません。実は、組織の意思決定のあり方をそのまま映し出す鏡でもあります。 会議では、一部の発言力の強いメンバーが議論を支配していないか。 異なる意見を尊重する文化があるか。結論を急ぐあまり、少数意見を軽視していないか。こうした現実の職場課題が、ゲームのわずか30分の中で露わになるのです。 講師がその状況を丁寧にフィードバックすることで、「自社の意思決定スタイルを見直す機会」としても活用できます。まさに、組織開発の入り口としても有効なプログラムといえるでしょう。 このように、「個人→グループ」の比較構造は単なる形式ではなく、学びの中核そのものです。人は、自分の考えが他者と異なるときにこそ、初めて「なぜそう思ったのか」を言語化し、思考の質を高めます。 ゲームの中で、「チームの方が正解に近かった」と知る瞬間には、「一人で考える限界」と「協働することの意義」を身をもって理解することができます。逆に、チームの方が間違ったときも、それは「合意形成が必ずしも最適解を生まない」という重要な教訓となります。 このような“体験的な比較”を通じて、参加者は単なるスキルではなく、「よりよく意思決定するための姿勢」を身につけていくのです。

このように、「個人→グループ」の比較構造は単なる形式ではなく、学びの中核そのものです。人は、自分の考えが他者と異なるときにこそ、初めて「なぜそう思ったのか」を言語化し、思考の質を高めます。 ゲームの中で、「チームの方が正解に近かった」と知る瞬間には、「一人で考える限界」と「協働することの意義」を身をもって理解することができます。逆に、チームの方が間違ったときも、それは「合意形成が必ずしも最適解を生まない」という重要な教訓となります。 このような“体験的な比較”を通じて、参加者は単なるスキルではなく、「よりよく意思決定するための姿勢」を身につけていくのです。

雪山遭難ゲームが与える“気づき”と“行動変容”

「雪山遭難シミュレーションゲーム」が多くの企業研修で高い評価を受ける理由は、単なるチームワーク強化や意思決定スキルの学習にとどまらず、参加者の内面に深い“気づき”をもたらす点にあります。 ゲーム終了後の振り返りの場では、多くの受講者が「自分の思考の癖に気づいた」「他者の意見を聞く大切さを初めて実感した」と口にします。これは、日常の業務では得がたい“安全な失敗体験”による心理的インパクトの大きさを物語っています。

気づき①:思い込みと“アンカリング効果”への自覚

まず最も多くの人が感じるのが、「自分の判断が意外と偏っていた」という気づきです。 ゲーム中、参加者は限られた情報をもとにアイテムを順位づけしますが、その際に過去の経験や直感に強く影響されます。たとえば「火を起こすにはライターが必要だ」「地図があれば助かる」といった常識的な思考が、かえって命を危険にさらすこともあるのです。 これは心理学でいう“アンカリング効果”に近い現象です。最初に得た情報やイメージに無意識のうちに引きずられ、その後の判断を歪めてしまう。 ビジネスの現場でも、「前回の成功パターンを踏襲する」「上司の発言を基準に考える」といった形で、同じことが頻繁に起こります。 このゲームでは、自分の中の“思考の固定観念”を可視化できるため、参加者は「判断の前提を疑う」習慣を身につけるきっかけを得るのです。気づき②:リーダーの誘導による“思考停止”の危険

次に浮かび上がるのが、チーム内のリーダーシップの影響力です。 討議の中で、発言力のある人や自信を持って意見を主張する人がいると、他のメンバーが「その人が正しいのだろう」と無意識に従ってしまうことがあります。 結果として、リーダーの意見に引きずられ、誤った結論に至るチームも少なくありません。この現象は、実際の職場における「権威バイアス」や「グループシンク(集団浅慮)」と呼ばれる問題に直結します。 会議やプロジェクトチームにおいても、リーダーが意見を強く主張しすぎると、周囲のメンバーは考えることをやめてしまう。つまり、“思考停止”が起きるのです。 雪山遭難ゲームは、この構図を短時間で可視化します。 ゲームの後、「なぜあの判断に同意したのか?」「自分の意見を伝える勇気はあったか?」と振り返ることで、リーダーもメンバーも、意思決定における自分の役割を再認識できるのです。気づき③:“多数派の正しさ”は錯覚である

もう一つの重要な学びは、「多数派の意見=正しいとは限らない」ということです。 討議を進めるうちに、チームの中で自然と“空気”が形成され、「みんながそう言うなら」「逆らうのは悪いかも」と同調してしまうことがあります。 これは“社会的圧力”によるものです。結果として、少数派の意見が埋もれ、本来の正解から遠ざかるケースも多いのです。 実際、振り返りの場では「本当は反対だったけれど、場の雰囲気で言えなかった」と振り返る参加者も少なくありません。 こうした体験は、日常の会議でも頻繁に起こります。ゲームを通じて、「意見を言わないことも一つの意思決定である」ことを自覚することは、職場の心理的安全性を高める第一歩となります。気づき④:正解比較で“議論の質”が見える

ゲームの後半で、専門家の「正解」と自分たちの結果を照らし合わせた瞬間、多くの参加者が衝撃を受けます。 「思っていたよりも自分たちの判断がズレていた」「議論中にあの意見をもっと深めていれば…」といった後悔や驚きが、次の行動への原動力になります。 この体験は、単なる反省ではなく、「議論の質」を可視化する貴重なプロセスです。どのタイミングで意思決定の方向が変わったのか、どんな根拠で判断したのかを分析することで、今後の仕事の中でも「より良い判断プロセス」を意識できるようになります。つまり、ゲームは単なる知識の伝達ではなく、思考習慣を再構築する“思考のリハーサル”なのです。 最終的にこのゲームがもたらすのは、“反省”ではなく“成長のきっかけ”です。 自分の判断が間違っていたと気づくことは、誰にとっても痛みを伴います。しかし、安全な環境での失敗は、むしろ次の挑戦への自信を育てます。参加者の多くが、「これからの仕事では自分の考えを持って発言したい」「チームでの議論をもっと大切にしたい」といった前向きな言葉を残します。 このような行動変容は、ゲームが単なる知識習得型ではなく、**“体験による内省型学習”**であることの証です。自らの思考の限界を知り、他者の意見を取り入れる柔軟性を得る——これこそが、現場で求められる“意思決定力の進化”なのです。掲載事例用ゲームの実施後アンケート

企業研修での導入例と効果

「雪山遭難シミュレーションゲーム」は、意思決定力を鍛える体験型研修として、さまざまな業界・階層で活用されています。新人研修から管理職研修まで、参加者の立場によって学びの焦点が異なり、それぞれの組織課題に応じて柔軟にアレンジできる点が大きな魅力です。ここでは、実際の導入事例を通して、その効果と教育的価値を見ていきましょう。

事例①:製造業 ― 「報連相の前に“判断軸”を持つ」

ある大手製造業の新入社員研修では、「報連相の前に、自分の考えを持つ」というテーマのもと、本ゲームを導入しました。 近年、若手社員の育成現場では「報告はできるが、自分の意見を持っていない」「上司の指示待ちになる」といった課題が指摘されています。この企業では、まず“自分で考え、判断し、伝える”という姿勢を身につけることを狙いとしました。 研修当日、参加した新入社員たちは最初の個人判断で「自信がある」と言いながらも、正解との差が大きい結果にショックを受けます。続くチーム討議では、互いの意見を出し合ううちに、「自分の考えを持ったうえで伝え合う大切さ」を体感しました。 講師による振り返りでは、「報連相は情報伝達ではなく“思考の共有”である」というメッセージを強調。受講後のアンケートでは、8割以上が「これからは自分の意見を持って報告したい」と回答しました。つまり、このゲームは“判断の主体化”を促す導入教材として非常に有効だったのです。事例②:ベンチャー企業 ― チームでのリーダーシップ育成

次に紹介するのは、急成長中のITベンチャー企業での導入事例です。 この企業では、20代後半〜30代の中堅社員が多く、プロジェクト単位での意思決定が日常的に求められていました。しかし、スピード重視のあまり、リーダーが独断で方針を決めてしまう傾向があり、「メンバーが自発的に意見を出せない」「議論が深まらない」といった課題が浮上していました。 そこで導入されたのが「雪山遭難シミュレーションゲーム」です。研修では、リーダー役・記録役・発言促進役などの役割をあらかじめ設定し、チームでの合意形成プロセスを明確化しました。結果、ゲームを通して「意見を引き出すリーダーの重要性」や「全員が発言する場づくりの難しさ」が浮き彫りになりました。 特に印象的だったのは、リーダー役の参加者のコメントです。 「自分が話しすぎていたことに気づいた」「他の意見を引き出す方が正しいリーダーシップだと分かった」。 この気づきが、組織文化の変化につながり、後日実施した社内アンケートでは「ミーティングで発言が増えた」との声が多く聞かれました。ゲームが“安全な環境でのリーダーシップ実験”として機能した好例です。事例③:管理職研修 ― 合意形成と責任ある決断の訓練

管理職層に対しても、このゲームは極めて効果的です。 ある地方銀行では、支店長・課長クラスを対象に、意思決定と合意形成をテーマとした研修の中で導入されました。普段から意思決定を担う立場の参加者たちも、実際にゲームを体験してみると、「自分の決断がどれほど直感的だったか」に気づかされます。 特に注目されたのは、リスクを取る姿勢と合意形成のバランスです。 チームディスカッションの中で、全員が納得する結論を求めすぎるあまり、決断が遅れる場面が多く見られました。 講師はその場で「組織における意思決定には“納得”よりも“実行のスピード”が求められる場面もある」と指摘。参加者たちは、リーダーとしての“決める責任”を改めて自覚しました。ゲームを通じて、合意と決断の両立という実務的テーマをリアルに体験できたのです。 こうした事例に共通しているのは、「体験を通じて気づきが内省に変わり、行動変容へとつながる」という点です。 研修後のアンケートでは、以下のような声が多く寄せられています。 •「自分の考えがいかに主観的だったか分かった」•「チームで話すことの意味を実感した」

•「他者の視点を取り入れることで判断が広がった」 また、管理職層からは「部下の意見を聞く姿勢を意識するようになった」「会議でのファシリテーションの重要性に気づいた」といったコメントも見られ、単発の研修に留まらない効果が確認されています。 「雪山遭難シミュレーションゲーム」は、シンプルながらも奥が深い構成を持つため、新入社員から管理職まで幅広い層に適応可能です。新人には「主体的に考える姿勢」を、中堅社員には「チーム内でのリーダーシップと協働力」を、そして管理職には「責任ある決断と合意形成のバランス」を、それぞれの立場で学ばせることができます。 一つのプログラムで“意思決定”という共通テーマを軸に、階層ごとに異なる気づきを提供できる——それこそが、本ゲームが長年支持され続けている理由なのです。

研修設計のポイントと注意点

「雪山遭難シミュレーションゲーム」は、単に実施するだけで一定の盛り上がりを生む体験型研修です。しかし、“体験した”だけでは行動変容にはつながりません。 このプログラムを教育効果の高い研修として機能させるためには、ゲームそのものよりも「設計」と「振り返り」の質が重要です。ここでは、導入時に押さえておくべき設計のポイントと注意点を整理します。

1. 成果を左右するのは「振り返り設計」

最大のポイントは、ゲーム後の“振り返り(リフレクション)”です。 どんなに楽しく盛り上がっても、振り返りが浅ければ「レクリエーション研修」で終わってしまいます。 意思決定研修として成果を出すには、参加者自身が“なぜその判断をしたのか”を言語化する時間が欠かせません。講師は次のような問いを投げかけることで、参加者の内省を促すことができるはずです。 •「あなたは、なぜそのアイテムを上位に選びましたか?」•「チームの意見が変化したのは、どの瞬間でしたか?」

•「リーダーの発言や雰囲気は、議論にどんな影響を与えましたか?」

•「個人とチームの結果を比べて、何に気づきましたか?」 こうした“思考の解剖”を行うことで、参加者は自分の意思決定プロセスを俯瞰できます。特に、他のチームの考え方を共有させると、「正解」だけでなく「多様な思考のパターン」に気づくことができ、理解が一層深まります。

2. 講師のファシリテーションがカギ

このゲームの教育的価値は、講師のファシリテーション力に大きく左右されます。 単に「正解を見せて終わり」ではなく、“なぜその差が生まれたのか”を導き出す対話が求められます。特に、以下の3つの観点を明確に説明できると効果的です。認知バイアス:人の判断は常に偏りを含むこと、過去の経験や感情が意思決定に影響することを理解させます。

合意形成の難しさ:「正しい答え」よりも「納得できる答え」を重視する傾向があることを実感させ、組織内の議論の課題に気づかせます。

実務への転用:ゲーム中の判断パターンが、職場での会議や報告・相談にどう影響しているかを具体的に結びつけます。

合意形成の難しさ:「正しい答え」よりも「納得できる答え」を重視する傾向があることを実感させ、組織内の議論の課題に気づかせます。

実務への転用:ゲーム中の判断パターンが、職場での会議や報告・相談にどう影響しているかを具体的に結びつけます。

講師がこの3点をしっかり整理し、事例や比喩を交えて伝えることで、参加者の“腹落ち感”が格段に高まります。

3. 実務にどう活かすかを「橋渡し」する

体験を実務に結びつける「トランスファー設計」も忘れてはいけません。 たとえば講師が「この雪山は、あなたの職場の現場に置き換えられます」と明言すると、受講者の意識が“研修モード”から“実務モード”に切り替わります。 以下のような具体的な問いかけが有効です。•「あなたの職場で、“情報不足の中で判断する場面”はありますか?」

•「リーダーや上司の意見に引きずられた経験はありますか?」

•「多数派意見に流された結果、失敗したことは?」

こうした投げかけによって、参加者は自分の業務に照らし合わせて学びを再解釈します。研修の中で「自分ごと化」された気づきは、行動変容につながりやすくなるのです。

•「リーダーや上司の意見に引きずられた経験はありますか?」

•「多数派意見に流された結果、失敗したことは?」

4. チーム編成と時間配分の工夫

教育効果を最大化するには、チーム構成と運営設計にも工夫が必要です。 理想は1チーム5~6名。多すぎると発言機会が減り、少なすぎると議論の多様性が失われます。 また、チームのメンバー構成を“普段一緒に働いていない人同士”にすると、コミュニケーションの偏りを防ぎ、より多角的な議論が生まれます。 進行時間の目安は以下の通りです。 •個人判断:15分•チーム討議:30分

•結果発表:10分

•振り返りと講義:30〜40分 このように、ゲームそのものよりも振り返りに時間を割く構成が理想的です。あくまで「ゲームは手段、学びは目的」という意識を忘れないことが重要です。

5. 注意点!盛り上がりと学びのバランス

「雪山遭難ゲーム」は非常に盛り上がるプログラムですが、“楽しさ”が“気づき”を上回ると学習効果が薄れるという落とし穴があります。 笑い声が絶えない活気ある場づくりは素晴らしいことですが、講師は常に「なぜこの選択をするのか?」という問いを軸に戻す意識が必要です。ゲーム中の発言やチームの傾向を観察し、振り返りで具体的なフィードバックを与えることで、単なるレクリエーションから「学びの場」へと昇華します。 多くの人が“判断力は経験でしか磨けない”と思いがちですが、「雪山遭難シミュレーションゲーム」はその固定観念を覆します。 シミュレーションによる疑似体験を通じて、人は安全な環境で“判断の成功と失敗”を繰り返し、思考の精度を高めることができるのです。 そのためには、ゲーム後の設計・問いかけ・実務への接続という3つの要素が不可欠。これらが整って初めて、このプログラムは“意思決定力を鍛える教育ツール”として真価を発揮します。

まとめ

私たちは日々、無数の「選択」と「決断」を繰り返しながら生きています。 その多くは無意識のうちに行われますが、ビジネスの世界では、一つの判断がプロジェクトの成果や組織の信頼を左右することもあります。だからこそ、「正しく決める力」=意思決定力は、今の時代において最も重要なビジネススキルの一つといえるでしょう。 しかし、意思決定力は単なる知識や経験の積み重ねでは身につきません。経験が豊富な人ほど、過去の成功体験に縛られ、同じ思考パターンから抜け出せなくなることさえあります。重要なのは、自分の判断プロセスを俯瞰し、思考の癖に気づき、それを修正できる力を養うことです。「雪山遭難シミュレーションゲーム」は、そのための最適な“鏡”となります。 このゲームでは、極限状況を想定した設定の中で、個人判断とチーム判断の差を可視化し、「自分はなぜその判断をしたのか」「他者と考えがどう違ったのか」を深く掘り下げます。つまり、正解を当てることよりも、判断に至るまでの思考プロセスを解き明かすことこそが、このプログラムの核心です。 参加者は単に「知る」のではなく、「感じ」「考え」「変わる」。それが体験型研修の本質的な価値です。 さらに、振り返りを通じて得られる学びは、実務の現場に直結します。会議での発言、チームでの意思統一、リスクを取るか慎重に進めるか――あらゆる場面で「自分はどう決めるか」という問いが生まれます。雪山での判断は、実は日々の業務そのものなのです。 「判断力は天性のものではなく、鍛えられるスキルである」。それを体感できることが、このゲームの最大の教育効果です。 今の時代、AIが膨大な情報を処理してくれる一方で、“どの情報を信じ、どう行動するか”という最終判断は人間に委ねられています。だからこそ、自ら考え、決め、行動する人材が求められているのです。 雪山遭難シミュレーションゲームは、単なる研修を超え、組織に「意思決定の文化」を根づかせる第一歩となります。ゲームを通じて、自分の判断を見つめ直す時間を持つこと。それが、これからの不確実な時代を生き抜くための“ビジネスリーダーの条件”なのです。

【執筆者情報】

ビジネスゲーム研究所 米澤徳晃

研修会社に入社後、研修営業、研修講師業に従事。その後、社会保険労務士法人で人事評価制度の構築やキャリアコンサルティング活動に従事。その後、独立。講師登壇は年間100登壇を超え、講師としてのモットーは、「仕事に情熱を持って、楽しめる人たちを増やし続けたい」という想いで、企業研修を行っている。