目次

ブラインドスクエアとは?―シンプルな中に隠された“チームの本質

なぜ「目隠し」なのか?――コミュニケーションの本質を浮き彫りにする仕掛け

リーダーシップとフォロワーシップの両立を学ぶ――“声の輪”が生むチームの動力

実務への応用――“見えない不安”を共有できる組織へ

ブラインドスクエアとは?―シンプルな中に隠された“チームの本質

なぜ「目隠し」なのか?――コミュニケーションの本質を浮き彫りにする仕掛け

リーダーシップとフォロワーシップの両立を学ぶ――“声の輪”が生むチームの動力

実務への応用――“見えない不安”を共有できる組織へ

ブラインドスクエアとは?―シンプルな中に隠された“チームの本質

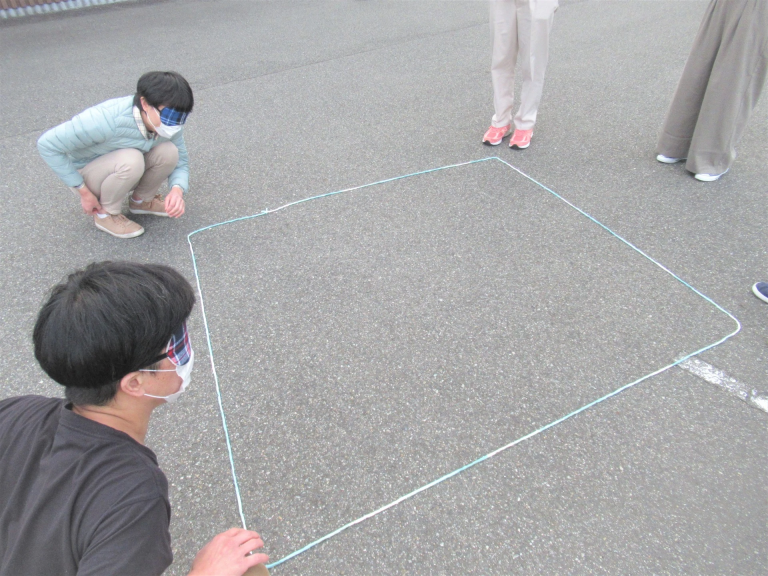

ブラインドスクエアは、チームビルディング研修やコミュニケーション研修で広く用いられる体験型アクティビティのひとつです。参加者が目隠しをした状態で、1本のロープを使い「正方形」などの図形を作るという非常にシンプルなルールですが、その中にはチームワーク・リーダーシップ・信頼・伝達力といった組織活動の根幹に関わる要素が凝縮されています。

基本ルールと進め方

1チームあたりの人数は6〜10名が一般的です。まず、講師(またはファシリテーター)が長さ10メートルほどのロープを用意し、チーム全員に配ります。参加者は輪のようにロープを囲む形で立ち、全員(または一部のメンバー)がアイマスクをつけて目隠しをします。講師の合図でゲームがスタートし、「制限時間内にロープで正方形を作ってください」という指示が出されます。 スタートの瞬間から、参加者は手探りの状態になります。誰がどこにいるのか分からない。ロープのどの部分を持っているのかも曖昧。そこで必要になるのが言葉による連携です。 「いま自分は右の角にいると思う」「ロープをもう少し引っ張って」「ストップ! そのまま少し下げて」 そんな声の掛け合いを通して、チーム全体で試行錯誤を重ねながら形を作り上げていきます。 完成したと思ったら、チーム全員で目隠しを外し、自分たちの作品を確認します。その瞬間に生まれるのは笑いと驚き。「全然四角じゃない!」「思っていたよりズレてる!」というリアクションが自然に出て、会場が一気に和やかな雰囲気に包まれます。同時に、メンバーの多くが“自分が正しいと思っていた認識が、他人には伝わっていなかった”という事実に気が付けるのです。

シンプルなルールが生み出す深い学び

ブラインドスクエアの最大の特徴は、その「シンプルさ」にあります。 必要な道具はロープ1本とアイマスクだけ。しかし、このわずかな設定変更(=視覚の遮断)によって、チーム内のコミュニケーションの質や情報共有の仕組みがあらわになります。普段、目で見て判断していることができないため、言葉の正確さ、声の大きさ、話す順番、聞く姿勢など、あらゆる“非言語的な支え”が失われます。 その結果、ゲーム中にはさまざまな現象が起きます。 ・ リーダーがいないまま、全員がバラバラに話し始めて混乱する。

・ 誰も主導しないため、沈黙が続いてしまう。

・ 一人の声が強く、他のメンバーが発言しづらくなる。

・ 指示は出るが、確認がなく誤解が広がる。 これらはまさに、実際の職場でも起こりうるチーム課題そのものです。つまり、ブラインドスクエアは単なるゲームではなく、組織の縮図を再現するシミュレーションでもあるのです。

形を作るのではなく、“チームの形”を見つける

このアクティビティの目的は、完璧な正方形を作ることではありません。大切なのは、チームがどのように目的達成へ向けて協力したかというプロセスです。うまくいかなくても構いません。むしろ失敗の中にこそ、貴重な学びが隠れています。 例えば、全員が目隠しをしている中で「誰がリーダーを担うのか」という意思決定が自然発生的に起こることがあります。リーダーがいないと方向性が定まらない一方で、リーダーが一方的に指示を出すと混乱が生まれる。つまり、指示と傾聴のバランスが問われるのです。 また、他者の声を遮らず、聞き取って整理するメンバーがいると、チーム全体が落ち着きを取り戻します。そこには「フォロワーシップ」という重要な役割が存在します。リーダーだけでなく、フォロワーが支える構図を体験できるのも、ブラインドスクエアの大きな魅力です。

“正方形”が示す象徴的な意味

正方形という形には、「均等」「安定」「調和」といった象徴的な意味があります。チームにおいても、全員がバランスよく力を発揮し、均等な距離感でつながることが理想です。ブラインドスクエアでは、その「チームの均衡」を実際に身体で体験することができます。声の大きさ・タイミング・間の取り方――そのすべてが少しでもずれると、形は歪みます。まさに、チームのバランスがそのまま形に現れるのです。 ブラインドスクエアは、一見すると単純なアクティビティですが、体験してみると驚くほど深い洞察をもたらします。「見えない状況でどう連携するか」という問いは、組織やリーダーにとって普遍的なテーマです。次章では、この“目隠し”という設定がなぜ人の行動と意識を変えるのか、その心理的メカニズムを詳しく掘り下げていきます。

画像出典:野桑の里様HPより抜粋

なぜ「目隠し」なのか?――コミュニケーションの本質を浮き彫りにする仕掛け

ブラインドスクエアの最大の特徴は、「目隠し」をするという一点にあります。 視覚を遮られるという行為は、私たちの日常では滅多に経験しないことです。しかし、まさにその“見えない”という状態こそが、コミュニケーションの本質を浮き彫りにするきっかけになります。 普段、何気なく行っている「伝える」「聴く」「確認する」という行為が、いかに曖昧で、思い込みに頼っていたか?このゲームはそれを強烈に実感させてくれます。

見えないことで気づく「伝える力」の弱さ

目隠しをすると、参加者は自分の身の回りの状況を把握できません。 誰がどこに立っているのか、ロープがどの方向に伸びているのか、自分の位置が正しいのか?すべてが不明です。こうした不安な状況の中で、頼れるのは仲間の声だけ。つまり、“声”が唯一の情報源になります。 ところが、多くの人がゲームの序盤でつまずくのは、「自分が何を伝えたいか」を明確に言葉にできないことです。 「もう少し右に行って!」と言われても、右とはどの方向のことなのか? 指示する側と受け取る側の基準が一致していなければ、かえって混乱を招きます。ここで初めて、「相手がどう受け取るか」を意識した伝え方の重要性に気づくのです。 これは、実際の職場にも通じる課題です。 たとえば上司が「急ぎで対応して」と指示したとき、部下によって“急ぎ”の基準は異なります。1時間以内か、今日中か、明日までか。つまり、言葉だけでは共通認識が生まれないということを、ブラインドスクエアは身をもって教えてくれるのです。

見えないからこそ問われる「聴く力」

ブラインドスクエアでは、情報の発信だけでなく受信も極めて重要です。 目隠し状態では、相手の表情や身振り手振りを読み取ることができません。そのため、指示を出す側の“言葉選び”と同じくらい、受け取る側の“聴き方”も問われます。 「今の指示、誰に言ってる?」「それって私のこと?」というような確認を怠ると、チーム全体が混乱します。逆に、相手の意図を汲み取り、適切に復唱したり質問したりするメンバーがいると、チームは一気に落ち着きを取り戻します。つまり、聴く力こそがチームを安定させる基盤になるのです。 多くの企業研修で見られる共通点として、「自分の話すスキル」よりも「相手の話を聴くスキル」が不足している傾向があります。ブラインドスクエアは、この“聴く姿勢”を育む最良の教材です。なぜなら、目隠しによって**「聴く以外の方法がない」**という制約が、自然と聴く力を鍛える環境をつくり出すからです。

言葉に頼ることの怖さと面白さ

このゲームの中では、言葉がすべての行動を左右します。 正確な指示があればチームはスムーズに動けますが、少しでも誤解があると全体が止まってしまう。つまり、言葉には人を動かす力と、混乱させる力の両方があるのです。 研修後の振り返りでは、よくこんな声が上がります。 「自分ではわかりやすく伝えたつもりだったけど、相手には伝わっていなかった」

「自分の声が大きすぎて、他の人の意見をかき消していた」

「相手の言葉を途中で遮っていたことに気づいた」 こうした気づきは、普段の職場ではなかなか得られません。 ブラインドスクエアは“安全な失敗体験”を通じて、言葉の影響力を再確認させるのです。視覚がないことで、私たちはコミュニケーションの本当の難しさと奥深さに直面します。

目隠しが生み出す「信頼」と「心理的安全性」

視覚を奪われた状態では、自分ひとりの力では何もできません。 そのため、自然と他者への信頼が生まれます。隣の人の声を頼りに動くこと、相手の判断を信じて行動すること――これは、まさに“心理的安全性”の体験です。 職場では、「こんなこと言ったら怒られるかもしれない」「間違えたら恥ずかしい」といった不安がコミュニケーションを阻害します。しかしブラインドスクエアでは、誰もが“見えていない”という同じ条件下に置かれるため、立場や役職の壁がなくなります。その結果、自然とフラットな関係性が生まれ、互いに助け合う雰囲気が醸成されるのです。

非日常の中でこそ見える「普段のクセ」

最後に重要なのは、このゲームが“鏡”のような役割を果たすということです。 見えない中で自分がどんな言動をとるのか――リーダーシップを発揮するのか、周囲に合わせて静観するのか、混乱すると黙り込むのか。 参加者の行動には、日常のコミュニケーションスタイルがそのまま表れます。つまり、ブラインドスクエアは「他者との関わり方の癖を客観的に見直す」場でもあるのです。ゲームが終わり目隠しを外した瞬間、多くの人が「自分の言葉の影響力」と「チームの関係性」を改めて感じます。 このように、ブラインドスクエアにおける“目隠し”は単なる演出ではなく、チームのコミュニケーション構造を可視化する装置です。

リーダーシップとフォロワーシップの両立を学ぶ――“声の輪”が生むチームの動力

ブラインドスクエアを体験した参加者の多くが口にする感想のひとつに、「誰かがリーダーシップを取らないと動けない」「けれど、一人が強すぎてもチームが混乱する」というものがあります。 このゲームでは、自然にリーダーシップとフォロワーシップの関係性が試されます。つまり、指示を出す人・聴いて動く人・全体をまとめる人といった役割が、明確な指名がなくても自然発生的に生まれるのです。そして、この役割のバランスこそが、チーム成果を大きく左右します。

■ 誰がリーダーになるのか?「最初の一声」がチームを動かす

ゲーム開始直後、ほとんどのチームでは一瞬の沈黙が訪れます。 目隠しをした状態では、誰がどこにいるのかも分からないため、最初の一言を発することにためらいが生まれるのです。そんな中、「じゃあ私が中心で声出しますね」と名乗り出る人が現れます。これがリーダーシップの最初の芽です。 リーダー役は、全体の動きを整理し、方向性を決める役割を担います。 たとえば「全員、右手でロープを持っていますか?」「誰か角になりたい人いますか?」など、状況を確認しながら指示を出します。このとき、ただ命令口調で進めるだけではチームは動きません。メンバーの声を拾いながら、「全員の理解を揃える」ことこそがリーダーの最初の仕事なのです。 この段階でリーダーが独断的になると、他のメンバーは萎縮し、声を出さなくなります。逆に、誰もまとめようとしないと、全員がバラバラに発言し、情報が錯綜します。つまり、「決断」と「傾聴」という相反するスキルを同時に求められるのが、このゲームのリーダーシップです。■ リーダーシップは“声のトーン”で決まる

ブラインドスクエアでは、視覚的なリーダーシップ(身振りや表情)を発揮できません。したがって、リーダーの「声」が唯一のリーダーシップツールになります。 声のトーンが明るく落ち着いていれば、チーム全体も安心して動けます。逆に焦りや苛立ちが混じると、メンバーも不安になり、動きが止まります。 このことは、実際の職場にも当てはまります。 たとえば、上司の発言が強すぎたり、感情的だったりすると、部下は意見を出しづらくなります。反対に、穏やかで包容力のあるトーンの指示は、部下に“発言しても大丈夫”という安心感を与えます。つまり、声の使い方=心理的安全性の指標ともいえるのです。

■ フォロワーがいなければ、リーダーは機能しない

リーダーシップが注目されがちな一方で、ブラインドスクエアでは【フォロワーシップ(支える力)】の重要性も同じくらい際立ちます。 リーダーの指示を整理して他のメンバーに伝える人、リーダーが気づかない誤差を修正する人、沈黙している人に声をかける人――こうした行動を取るフォロワーがいるチームほど、スムーズに形を作り上げていきます。 優れたフォロワーは、単なる“指示待ち”ではありません。「今の指示を確認します」「もう少しロープを左にずらした方がいいかもしれません」など、積極的に補足や提案を行います。つまり、フォロワーシップとは、リーダーを支えながら全体の成果に責任を持つ姿勢のこと。 この相互補完の関係が成立した瞬間、チームの動きは驚くほど滑らかになります。■ 「声の輪」が生まれるとき、チームは機能し始める

ゲーム中盤になると、うまくいくチームほど自然と“声の輪”が生まれます。リーダーの声 → メンバーの返答 → 他のメンバーの補足 → 次の確認……と、リズムができてくるのです。

この状態になると、チーム全体の集中力が高まり、互いの声を頼りに一体感が生まれます。まさに、見えない中でも「共通の方向性」が共有されている状態です。 このプロセスは、実際の職場のチーム運営にも通じます。明確なゴール(正方形)に向かって、メンバーが声を掛け合いながら進む――それはプロジェクトチームが目標を達成する姿そのものです。見えない状況での信頼、役割分担、情報共有。ブラインドスクエアは、これらの要素を体感的に学ばせてくれます。

■ リーダーとフォロワーの“入れ替わり”が起きる瞬間

興味深いのは、ゲームの終盤で「リーダーの入れ替わり」が起きることです。初めに声を出していた人が混乱し、他のメンバーが代わって指示を始める―このように、リーダーシップは固定的ではなく、状況に応じて流動的に変化するのです。 これは現代のチームマネジメントにおいて非常に重要な示唆を与えます。VUCA時代と呼ばれる変化の激しい環境では、リーダーが常に全てを決めるのではなく、メンバー全員が状況に応じてリーダーにもフォロワーにもなれる柔軟性が求められています。 ブラインドスクエアは、その“動的リーダーシップ”の原型を体験できる貴重なプログラムなのです。

■ 「信頼の声」がチームを導く

結局のところ、このゲームで最も強いチームは、「信頼できる声を持つチーム」です。 その声は決して大きい必要はありません。落ち着いたトーンで、誠実に、確実に相手に届く声。そこには、“この人の言葉なら信じて動ける”という心理的安全性が宿っています。 ブラインドスクエアは、チームリーダーに「信頼される声とは何か」を問いかけ、メンバーに「信じて動く勇気」を教えてくれる体験です。実務への応用――“見えない不安”を共有できる組織へ

ブラインドスクエアの体験を終えた参加者は口をそろえて言います。「普段の職場でも、同じようなことが起きている」と。

目隠しをして正方形を作るという一見シンプルなアクティビティは、実は職場の日常をそのまま映し出す鏡です。視覚情報を奪われたチームは、現場で起きる“情報の断絶”“意思疎通のズレ”“役割の曖昧さ”をリアルに体験します。 しかし、同時に、それを乗り越えるための「コミュニケーション」「信頼」「協働」という解決の道筋も学ぶことができます。ここでは、その気づきを職場実践へとつなげるポイントを見ていきましょう。

① リモートワーク下での「見えない不安」を解消する

現代の職場では、物理的に顔が見えない環境――すなわちリモートワークやオンライン会議――が当たり前になりました。 画面越しでは、相手の微妙な表情や反応が分かりにくく、「本当に理解しているのか」「伝わっているのか」という不安が常につきまといます。 ブラインドスクエアは、この“見えない不安”を象徴的に再現します。 目隠しをして話す状況は、まさにオンライン上のコミュニケーションそのもの。だからこそ、この体験を通じて多くの参加者が気づくのです。 「見えないからこそ、言葉を丁寧にしよう」「相手の理解度を確認しよう」「意図を共有する時間を取ろう」 職場に戻ってからも、ミーティングの冒頭で“目的を明確に伝える”“相手の理解を言葉で確認する”といった小さな習慣の変化が見られるようになります。これは、目隠し体験がもたらす最も実践的な成果のひとつです。

② 新入社員教育における「報連相」強化トレーニング

新入社員にとって最大の壁は、「自分の考えを相手に正確に伝えること」と「上司や先輩の意図を正しく理解すること」です。 ブラインドスクエアでは、状況説明・確認・報告ができなければチームが動かなくなります。つまり、“報連相”の必要性を体感的に理解できる教材なのです。 例えば、指示役のリーダーが「ロープを右に引いて」と伝えた際、「右って誰の基準ですか?」と質問できるメンバーがいるチームは成果を出します。 このやりとりはまさに、「あいまいな指示を確認する」=報告・連絡・相談の基本です。 研修でこの一連のプロセスを安全に経験させることで、 「言われたまま動く」から「確認して動く」へ「自分の中で完結」から「チームで共有」へという意識の転換が起こります。 多くの企業で、ブラインドスクエアを新入社員研修の初日やチーム配属前に実施するのはそのためです。単なるアイスブレイクではなく、“現場で信頼される報連相”の基礎訓練として高く評価されています。

③ 部署間連携・プロジェクトマネジメントへの応用

部署が異なれば、立場も価値観も異なります。営業・開発・管理部門が連携する際、「どの情報を共有すべきか」「どこまで説明すべきか」が曖昧になることがあります。これがミスやトラブルの温床となるのです。 ブラインドスクエアでは、同じロープを持ちながら、全員が少しずつ違う方向を向いています。まさに、部署間で異なる視点を持つ状態と似ています。 だからこそ、このゲームは“共通のゴールを見失った組織”の再現装置でもあります。 チームが四角を作り出すためには、 ✓ 目的(形の完成)を全員で共有する

✓ 互いの位置関係を言葉で確認する

✓ 自分の判断を押しつけず、他者の意見を尊重する といった協働の基本が欠かせません。 この経験を経ることで、参加者は“情報共有と相互理解”の重要性を実感します。特にプロジェクトマネジメント研修では、「自分のチームがいまどんな形になっているのか」を俯瞰的に把握する力を養ううえで有効です。

④ 管理職研修での「傾聴」と「支援型リーダーシップ」の実践

管理職研修でブラインドスクエアを実施すると、興味深い現象が起こります。 リーダー経験の豊富な参加者ほど、序盤で「指示を出しすぎる」傾向が見られるのです。 「もっと右!」「違う、そこじゃない!」――と次々に指示を重ねるうちに、メンバーが動けなくなってしまう。 振り返りで多くの管理職が気づきます。 「部下に考える余地を与えていなかった」

「相手の意見を聴くよりも、正解を早く出そうとしていた」 つまり、ブラインドスクエアは“支援型リーダーシップ”の原点を教えてくれるのです。 「自分が動かすのではなく、相手が動ける環境を整える。」これこそが、現代のリーダーに求められる姿勢であり、心理的安全性を高めるチームづくりの第一歩です。

⑤ チームが「見えない課題」を共有できる組織文化へ

ブラインドスクエアの学びを職場に持ち帰ったチームは、「話しやすくなった」「相談が増えた」「ミスを責め合わなくなった」といった変化を口にします。 それは単にコミュニケーションスキルが上がったのではなく、“見えない課題を共有できる文化”が育った証拠です。 企業における本当の強さとは、誰か一人のリーダーの力ではなく、「困っている」と言える環境にあります。ブラインドスクエアでの“見えない不安を分かち合う体験”が、その文化の原型をつくるのです。

まとめ

ブラインドスクエアは、単なるチームビルディングゲームではありません。 それは、私たちが日々の職場で直面している「見えない課題」を安全に体験し、言葉と信頼で乗り越えるための“組織の縮図”です。 目隠しをされた瞬間、人は自分の感覚の限界を知ります。 「見えていたときには、相手の動きを“なんとなく”理解していた」――その“なんとなく”が、いかに多くの誤解や非効率を生んでいたかに気づくのです。視覚を奪われたことで、初めて「言葉で伝えること」「相手の声を聴くこと」「信頼して任せること」の大切さが浮き彫りになります。 このゲームでは、リーダーシップとフォロワーシップが交錯します。 リーダーが明確な指示を出し、フォロワーがそれを受け止め、必要に応じて意見を返す――その連携が“声の輪”を生み出します。最初は混乱していたチームも、やがてお互いのリズムをつかみ、見えない中でも「同じ方向に動ける」ようになる。その瞬間、チームの中に“信頼”が芽生えます。 ブラインドスクエアの価値は、この信頼関係の体感にあります。 どんなに優れた戦略や制度があっても、信頼のないチームは機能しません。逆に、信頼があれば、多少の誤解や失敗も乗り越えられます。目隠しという極端な状況であっても、互いに助け合い、声を掛け合う中で築かれる「安心感」こそ、心理的安全性の核心です。 そして、この体験から得た気づきは、どんな職場にも応用できます。 リモートワークで見えない同僚と協力する時、上司の意図を読み取りながら動く時、立場の異なる部署と連携する時――すべての場面に、ブラインドスクエアの学びが生きています。 ブラインドスクエアは、“見えない世界で見えるようになる”研修です。 それは、視覚的な正確さではなく、言葉・信頼・協働という“人の力”を可視化する学び。 このゲームを通じて得られるのは、「正方形の完成」ではなく、「チームとして成長するプロセス」そのものです。 目隠しの向こうには、仲間の声があり、そこにこそチームの力があります。 見えない状況を恐れず、声でつながり、信頼で前進する――それが、ブラインドスクエアが私たちに教えてくれる、最もシンプルで、最も深いメッセージなのです。

【執筆者情報】

ビジネスゲーム研究所 米澤徳晃

研修会社に入社後、研修営業、研修講師業に従事。その後、社会保険労務士法人で人事評価制度の構築やキャリアコンサルティング活動に従事。その後、独立。講師登壇は年間100登壇を超え、講師としてのモットーは、「仕事に情熱を持って、楽しめる人たちを増やし続けたい」という想いで、企業研修を行っている。