ビジネスゲーム「マリン・サバイバル」は、遭難という極限状況を題材に、参加者がチームで協力しながら必要なアイテムを選び、生存を目指すシミュレーション型の学習プログラムです。実際のビジネスシーンでは、利害や意見が対立しやすい状況において、限られた資源や時間の中でどう合意形成を図り、迅速な意思決定を行っていくかが大きな課題となります。本ゲームは、遭難という非日常的な舞台設定を通じて、こうした組織運営やプロジェクト進行で直面する「コミュニケーションの難しさ」や「チームワークの本質」を、安全かつ体験的に学ぶことができる点で注目を集めています。

本コラムでは、「マリン・サバイバル」の概要や具体的な活用ポイント、さらには学習効果を最大化するための設計ノウハウまで、幅広い観点から詳しく解説します。新人研修から管理職研修、さらには組織間交流など、さまざまな場面で応用が可能な本ゲームを上手に取り入れて、チーム力や意思決定力、そしてリーダーシップ・フォロワーシップを同時に高める方法を探っていきましょう。

ビジネスゲーム「マリン・サバイバル」は、遭難という極限状況を題材に、参加者がチームで協力しながら必要なアイテムを選び、生存を目指すシミュレーション型の学習プログラムです。実際のビジネスシーンでは、利害や意見が対立しやすい状況において、限られた資源や時間の中でどう合意形成を図り、迅速な意思決定を行っていくかが大きな課題となります。本ゲームは、遭難という非日常的な舞台設定を通じて、こうした組織運営やプロジェクト進行で直面する「コミュニケーションの難しさ」や「チームワークの本質」を、安全かつ体験的に学ぶことができる点で注目を集めています。

本コラムでは、「マリン・サバイバル」の概要や具体的な活用ポイント、さらには学習効果を最大化するための設計ノウハウまで、幅広い観点から詳しく解説します。新人研修から管理職研修、さらには組織間交流など、さまざまな場面で応用が可能な本ゲームを上手に取り入れて、チーム力や意思決定力、そしてリーダーシップ・フォロワーシップを同時に高める方法を探っていきましょう。

ゲームの概要:マリン・サバイバルの仕組み

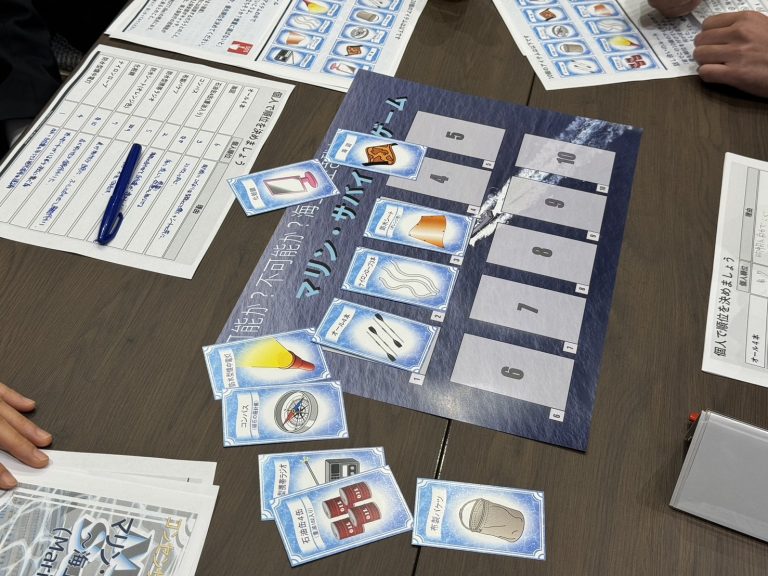

「マリン・サバイバル」は、海で遭難したという仮想の状況を舞台に展開されるゲームです。参加者は、命を守るためにボートにある10個のアイテムを選び、その優先順位を決定するという課題に取り組みます。

ゲームの流れ

1.個人作業

まず、各参加者は一人で「生存のために最も重要だと思うアイテムの優先順位」を考えます。

提供されるリストには、例えば「飲料水」「コンパス」「ロープ」「地図」「防水マッチ」などが含まれています。これらを自身の判断基準に基づきランク付けします。 2.チーム作業

次に、参加者はチームに分かれ、全員で話し合いながらアイテムの優先順位を決定します。 ここでは、各メンバーの意見を共有し、説得や合意形成のプロセスを通じてチーム全体としての最適解を見つけることが求められます。 3.評価と振り返り

最終的に、各チームの順位が専門家の模範解答とどれだけ一致しているかを比較し、その結果をもとにディスカッションを行います。

「なぜその順位を選んだのか」「議論中に起きた問題点は何か」など、プロセスを深掘りして学びを共有します。 あなたたちは乗っていた船が嵐に遭い、遭難しました。命を守るために、救命ボートに積むべきアイテムを優先順位付けする必要があります。手元にあるのは以下のリストにある10個のアイテムです。

10個のアイテムリスト

1.海図

2.オール4本

3.化粧鏡

4.防水型携帯ラジオ

5.ナイロンロープ

6.布製バケツ

7.コンパス(磁石の羅針儀)

8.石油缶4缶(重油入り)

9.防水型懐中電灯

10.防水シート(オレンジ色)

これらのアイテムについて、まず個人で優先順位を決めた後、チームで合意形成を行い、最終的な順位を決定します。

2.勝敗と評価基準

2.オール4本

3.化粧鏡

4.防水型携帯ラジオ

5.ナイロンロープ

6.布製バケツ

7.コンパス(磁石の羅針儀)

8.石油缶4缶(重油入り)

9.防水型懐中電灯

10.防水シート(オレンジ色)

チームが決定した順位と、専門家による模範解答を比較し、一致度をスコア化します。さらに、議論の質やチーム内での役割分担などの振り返りを通じて、スコア以上の学びを得ることを目的としています。 主な目的

•チームワークの重要性を体感する。

•意見の多様性と合意形成の難しさを理解する。

•リーダーシップとフォロワーシップを学ぶ。

•論理的思考と意思決定スキルを向上させる。

コミュニケーションゲーム:マリンサバイバルのご紹介(https://business-games.jp/teambuilding_consensus_marinesurvival/)

マリン・サバイバルの学びの効果

このゲームでは、チームの中でどのように意思決定を行うかというプロセスが学びの核心となります。以下は具体的な学習ポイントです。

(1) 合意形成の難しさと重要性

参加者の価値観や優先順位は多様です。ある人は「食料が最優先」と考え、別の人は「航海に必要な道具が重要」と判断するかもしれません。この違いを尊重しつつ、チーム全体で1つの結論にまとめる経験は、現実のビジネスシーンでも必要なスキルです。 【学びのポイント】

•異なる意見をどうやって収束させるか。

•自分の意見を他人に分かりやすく伝える能力。

•他人の意見を受け入れつつ、最善策を見つける柔軟性。

(2) リーダーシップとフォロワーシップ

チーム内ではリーダーが自然に生まれることがありますが、そのリーダーが常に正しいとは限りません。むしろ、フォロワーシップ(リーダーをサポートし、議論を円滑に進める役割)が重要になる場面もあります。このゲームを通じて、リーダーだけでなくフォロワーとしての適切な行動についても学べます。 【学びのポイント】

•リーダーが意見を引き出す役割を果たし、フォロワーが事実確認や補足説明を担当する形で進行するため、リーダーシップやフォロワーシップを意識すること大切。

(3) 論理的思考と意思決定のプロセス

選択肢の優先順位を議論する中で、直感ではなく論理的根拠に基づく意思決定の重要性を実感します。特に、他人を説得するためには「なぜそのアイテムが重要なのか」を具体的に説明しなければなりません。 【学びのポイント】

•根拠のない意見や感情的な議論は結果につながらない。

•データや事実に基づいた議論が信頼を得る鍵である。

(4) チームビルディングとコミュニケーション

ゲームを通じて、メンバー間の信頼関係を構築することができます。特に初対面のメンバーや、普段コミュニケーションが少ないメンバー同士で行うと、互いの考え方や価値観を理解する良い機会となります。 【学びのポイント】•話し合いで意見が衝突した場合、冷静に解決する方法を探るプロセスを経験できる。

準備から実施までの具体的な設計方法

「マリン・サバイバル」は、シンプルなルールながらも多様な学びを得られる奥深いビジネスゲームです。その効果を最大限に引き出すためには、事前準備から実施中の進行、そして振り返りに至るまで、しっかりとした設計が重要となります。ここでは、導入にあたり押さえておきたいポイントや具体的な手順を深掘りして解説します。

1. 目的・ゴールの設定

(1) 何を学ばせたいかを明確にする

•チームビルディング:メンバー同士の相互理解・信頼関係を強化する。

•リーダーシップ/フォロワーシップ育成:リーダー的行動と支援的行動の両面から、チームを牽引する力を伸ばす。

•合意形成・コミュニケーションの強化:異なる意見をまとめるプロセスを実践的に学ぶ。

•論理的思考力・意思決定力の訓練:限られたリソース・時間内での最適解を導く手法を身につける。 ※これらの目的を複数組み合わせても良いですが、最優先の学習テーマを1つ明確化しておくと進行設計や振り返りの焦点を定めやすくなります。

2. 事前準備

(1) 対象人数とチーム編成

•理想的なチーム人数:4~6名 大人数すぎると意見がまとまりにくく、小人数すぎると多様な意見が出にくくなります。また部署や役職、バックグラウンドを混ぜることで、 異なる視点がある方が議論が活発になり、学びが深まります。ただし、目的が新人研修の場合は、あえて同期社員を同じチームにすることで結束を強める狙いもアリです。

(2) タイムスケジュールの設定

全体所要時間:1~2時間が一般的(短縮版なら1時間以内、じっくり取り組むなら3時間程度も可)。

1.ルール説明:5~10分

2.個人ワーク:10分

3.チームワーク:20~30分

4.結果発表・比較:10分

5.振り返り(グループまたは全体):30分前後

個人ワークとチームワークに明確な時間制限を設けることで、タイムマネジメント力の向上が期待できます。

例えば、個人ワーク5分→チームワーク15分→時間延長リクエストは最初の1回のみOK等、ゲーム性を高める仕掛けも有効です。

2.個人ワーク:10分

3.チームワーク:20~30分

4.結果発表・比較:10分

5.振り返り(グループまたは全体):30分前後

(3) 会場・環境の準備

【対面式会場の場合】

•グループごとに適度な距離感で座れるレイアウト(円卓や島型テーブルが理想)。

•ホワイトボードや模造紙など、議論の見える化に使えるツールを用意。 【オンラインの場合】

•ZoomやMicrosoft Teamsなどでブレイクアウトルームを活用。

•MiroやMURALといったオンラインホワイトボードツールでアイテムリストを共有しながら議論。

•タイマー機能を使って時間管理をするなど、リアルタイムで制限時間を感じられる仕組みを作る。

3. 実施手順:進行の流れ

(1) オリエンテーション(ルール説明)

•シナリオの共有:「皆さんは遭難した船の乗組員です…」といった形で導入ストーリーを簡潔に説明し、参加者の没入感を高めます。•目的の再確認:事前に設定した学習テーマを簡単に触れておくと、参加者の意識が明確になります。 ルールと進め方

•個人→チームの2段階で優先順位を決定すること。

•制限時間や最終発表の方法(口頭、ホワイトボード共有など)を伝える。

(2) 個人ワーク(約10分)

•優先順位表を作る:参加者は黙々と、それぞれの基準でアイテムの優先順位をつけます。•根拠のメモ:なぜその順位にしたか、簡単な理由をメモしておくと後の議論で説得力が増します。 例:「飲料水が最優先なのは、人間は水なしで生きられる日数が限られているから」「コンパスは航路を決定するため」など。

(3) グループワーク(約20~30分)

各グループで役割の割り振り•リーダー:議論の進行・意見の取りまとめを担当。

•書記/タイムキーパー:発言内容を可視化し、時間管理も担う。

•他のメンバー:積極的に意見を出し、合意形成に参加。 メンバー全員の個人順位をざっと確認しながら、違いが大きい部分を中心に議論し、

意見の共有をし、合意形成を行っていきましょう。 【合意形成】

•「なぜそれが必要だと思うか」の根拠を出し合う。

•譲れないポイント、妥協できるポイントを探る。

•合意が得られない場合は多数決に頼るのではなく、もう少し深掘りをして納得感を追求させると学びが深まる。 時間切れに気をつけながら、チームとしての順位表を完成させましょう。

(4) 結果発表と模範解答の比較(約10分)

•各チームの順位を発表:他チームとの違いを見ることで、多様な考え方があることを実感。•模範解答との比較:専門家の回答例や生存に関する科学的根拠を提示し、「なぜその順番がよいのか」を解説。

例:「飲料水がトップなのは水分補給が優先されるから」「化粧鏡は救助隊へのアピールが重要」など。

自分たちの最終決定と模範解答の差分を点数化してチーム間で競うと、ゲーム性が高まり集中力が上がります。(5) 振り返り(約30分)

【質問例】1.「個人とチームで優先順位が異なった部分はどこか? その理由は?」

2.「合意形成が難しかった場面は? どう対処したらスムーズに進んだと思うか?」

3.「リーダーシップやフォロワーシップはどのように発揮されたか?」

4.「今日の学びを明日からの仕事にどう活かせるか?」 各チームの振り返りを発表し合うことで、より多面的な気づきを得られます。

5. さらに深い学びを得るためのヒント

1.タイムプレッシャーの活用

•個人作業・チーム作業それぞれに短めの時間を設定し、制限時間ギリギリのプレッシャーを体感させましょう。2.追加イベントの挿入

•議論の途中で「嵐が迫ってきた! さらに2つのアイテムが壊れる可能性がある」などのアクシデントを加えてもおもしろいかもしれません。臨機応変なリスクマネジメントを学ばせることもできます。3.役割交代

•複数回プレイする場合は、リーダー・タイムキーパー・書記などの役割を交代して、チーム内の視点を広げましょう。 「マリン・サバイバル」を活用したワークショップや研修を成功させるためには、事前の準備と進行設計が極めて重要です。ゲーム自体はシンプルでありながら、参加者の行動や思考を大きく左右するのは、目的設定から会場準備、タイムスケジュール、そしてファシリテーターの進め方までをいかに入念に組み立てるかにかかっています。 これらのポイントを押さえれば、合意形成・リーダーシップ・コミュニケーションなど多様なスキルを総合的に強化し、実際のビジネスシーンで活きる学びを提供できるでしょう。振り返りで得られる学びはどういったもの?

「マリン・サバイバル」は、チームで限られたアイテムの優先順位を決めるというシンプルなタスクを通じて、多角的なビジネススキルを総合的に鍛えることができるゲームです。しかし、その学びを深く定着させるためには、振り返りのプロセスが欠かせません。ここでは、振り返りにおいて具体的にどのような学びを得ることができるのか、そのポイントをさらに深掘りして解説します。

1. チームビルディングと相互理解

(1) チーム内での役割や強みの再確認

•ゲーム中の行動を振り返る: 「誰が積極的にアイデアを出していたか?」「誰が議論を整理する役割を果たしていたか?」など具体的な行動を振り返ることで、メンバーそれぞれの強みや得意な領域が可視化されます。 •相互理解の向上: 「普段あまり発言しない人が、実は論理的な視点を提供してくれた」といった意外な発見があると、日常業務においてもスムーズな連携が取りやすくなります。(2) “1+1=3”を実感する

•複数の意見を掛け合わせる価値: 個人のアイデアだけでは思いつかなかった発想が、他のメンバーの意見と交わることで生まれる場合が多々あります。 •チームだからこそ達成できる結果: たとえ個人での解答と比べて外れていたとしても、「どのような協力があればより良い結果が出せたか」という問いを通じて、チームの可能性を再確認できます。2. 意思決定プロセスと合意形成の難しさ・重要性

(1) 意見の不一致が生まれる理由を知る

•価値観や優先順位の差: 「食料が優先」「まずは救援要請の手段が先」など、ゲーム内の設定でも人によって判断基準が大きく異なります。これは、ビジネスでも同様に各部署や個人が異なる視点を持つことの映し鏡です。 •対立の背景にある前提条件: 「体力があるうちに移動すべき」「海上で生き延びるにはまず水が必要」など、個人が前提とする状況や情報が異なることで合意形成が複雑化します。

(2) 合意に至るためのプロセスを整理する

•意見を“否定”するのではなく“深堀り”する: 「それはなぜ必要だと思うのか?」と問いかけ、本質的な理由をあぶり出すことで、対立しがちな議論が建設的なものに変わります。 •合理的な根拠と感覚的な納得の両立: 飲料水やコンパスなど、一見誰もが「必要」と感じるものにも改めて根拠を整理し、感覚だけでなく論理的にも納得できる形を作るプロセスが学びに繋がります。 •リーダーシップとフォロワーシップの連携: リーダーが意見を集約し、必要に応じて議論を方向づけ、フォロワーが論点を補足・サポートすることで、合意形成がスムーズに進むことを実感できます。3. リーダーシップ&フォロワーシップの発揮

(1) リーダーシップの役割を具体的に振り返る

•指示型・調整型・ビジョン提示型などの多様なスタイル: ゲーム中、「率先してアイテムを提案する」「議論が拡散したときに整理役に回る」「全員に発言を促す」など、リーダーシップにも色々な形があります。 •臨機応変なアプローチ: 時間が迫っているとき、意見が割れているとき、意見が出ないときなど、局面ごとに求められるリーダーシップが異なることを体感する機会となります。(2) フォロワーシップの重要性を発見する

•リーダーをサポートし、議論をサイドから支える行動: 「リーダーが抜けている視点をフォローする」「他の人の意見を丁寧に拾ってわかりやすくまとめる」「時間管理を率先して行う」など、フォロワーとしての具体的なアクションはチーム成果に大きく貢献します。 •上下関係だけがフォロワーシップではない: 同期・同僚間でも「今は自分がサポート役に回ったほうが良い」と柔軟に動くことで、チーム全体のパフォーマンスが向上することを体験できます。

4. コミュニケーションの質と心理的安全性

(1) 発言の多寡と質の関係

•話し過ぎる人・黙りがちな人との調整: 「特定のメンバーが会話を独占していなかったか?」「発言しにくい雰囲気はなかったか?」という視点で振り返ると、意外なコミュニケーション上の課題が見えてきます。 •相手に“聞く力”の重要性: コミュニケーションは一方的に話すだけでは成立しません。相手の発言を引き出し、要点をまとめる“聞く姿勢”が合意形成には欠かせません。(2) 心理的安全性がもたらす効果

•自由闊達な意見交換と創造性: 「否定されるかもしれない」「バカにされるかもしれない」という不安がない環境では、メンバーが遠慮なくアイデアを出し合えるため、多様な可能性を検討できます。 •失敗や間違いが許容される風土: 「今回、アイテム選びで外れても、その理由を丁寧に説明すれば受け入れられる」という安心感があると、自分の意見に自信を持って発言でき、チーム全体の学びが深まります。5. 優先順位付け・論理的思考の鍛錬

(1) どのような根拠で判断したかを分析する

•データ・事実に基づく判断: 「飲料水を最優先に選ぶのは人間が3日で脱水状態になるから」など、科学的知識や一般的データに基づいた決定は納得感が高まります。 •感覚的・経験的な判断: 「なんとなく、ロープがあると安心」「昔、キャンプでロープが役立った経験がある」など、個人の経験を理由にあげる場合もあります。ここを全員で客観的に検証することで思考が深まります。(2) 意思決定の“共通言語”を持つ意義

•評価基準を明文化する: 「生存確率を高める」「救助要請ができるアイテムを優先する」など、共通の評価基準を設定すると議論がスムーズに進みやすい。 •ビジネス上の課題設定にも応用: 普段の仕事でもプロジェクトの優先順位を決める際に「コスト」「リスク」「導入インパクト」などの基準を明確にすると、チームとしての合意が得やすくなります。6. 業務・日常への具体的な活かし方

(1) 会議運営の改善

•会議での進行役・書記役などを明確化: マリン・サバイバル同様、「リーダー」「タイムキーパー」「合意形成ファシリテーター」などの役割を明確に分担すると、実務の会議でもスムーズな意思決定が期待できます。 •意見を出しやすい仕組み作り: 事前に各自が案を用意した上で会議に臨むなど、個人ワーク→チームワークのプロセスを応用することで、議論の質と効率が向上します。(2) 人材育成とチームマネジメント

•若手のリーダーシップ育成: ゲームでリーダー役を担当した若手が、「自分にこのようなリーダーシップスタイルが向いている」「もっと強みを活かせる場面がある」などの気づきを得るケースが多い。 •目標設定やプロジェクト管理: ゲーム中に得られた合意形成や優先順位付けのノウハウを、実際の業務プロジェクトの進め方に落とし込むことで、成果物のクオリティとスピードを両立しやすくなります。(3) 心理的安全性の文化形成

•失敗を責めない・意見を歓迎する風土: ゲーム中に体験した「発言が認められる雰囲気」は、職場でも意図的に作り出すことが可能です。「まずは聞く」という姿勢を持つだけでも、大きな変化が生まれます。 •定期的な振り返りの習慣化: ゲームで振り返りの大切さを体験することで、日常の業務後やプロジェクト終了後にもレビューの場を設定する重要性に気づき、改善サイクルを回しやすくなります。まとめ

「マリン・サバイバル」は、短時間・簡単なルールでありながら、チームビルディング、リーダーシップ、コミュニケーション、意思決定力、リスクマネジメント、ダイバーシティといった非常に多岐にわたるテーマを横断的に学べる点が特徴です。各組織が抱える課題や強化したいスキルに合わせて、ファシリテーターがどこに焦点を当てるかを調整できる柔軟性もあります。 たとえば、新人研修では相互理解やチームワークを重点的に、管理職研修ではリーダーシップやフォロワーシップを深掘りするといった形で、同じゲームでも目的や視点を変えれば異なる学びを得られます。そして、ゲーム後の振り返りにおいて「どんな気づきを、どのように業務で再現し、改善につなげるのか」を徹底的に考えることで、単なるレクリエーションに終わらない、本質的なビジネススキルの習得につながります。 もしチームや組織の中で「意見が噛み合わない」「リーダーシップを試したい」「活発なコミュニケーションを促進したい」という課題感があるならば、この「マリン・サバイバル」が気づきと成長のきっかけになることでしょう。ぜひ積極的に導入してみてください。 現代のリーダーやマネージャーが直面する問題は複雑化の一途をたどっています。しかし、その根底にある「人を動かす原理」や「集団をまとめあげる本質」は、歴史上の偉人が直面した課題と変わらない部分が多々あります。彼らの実話や逸話から学ぶことで、あなたの組織やコミュニティがさらに活性化するきっかけとなるかもしれません。ぜひ、自分なりの視点で歴史を読み解き、リーダーシップとマネジメントのヒントを探してみてください。

【執筆者情報】

ビジネスゲーム研究所 米澤徳晃

研修会社に入社後、研修営業、研修講師業に従事。その後、社会保険労務士法人で人事評価制度の構築やキャリアコンサルティング活動に従事。その後、独立。講師登壇は年間100登壇を超え、講師としてのモットーは、「仕事に情熱を持って、楽しめる人たちを増やし続けたい」という想いで、企業研修を行っている。