目次

オンラインでアイスブレイクを行うメリットとは?

アイスブレイクの際に注意するポイント

自己紹介系のアイスブレイク5選

ゲーム系のアイスブレイク7選

会話・ディスカッション系のアイスブレイク6選

体を動かす系のアイスブレイク

オンラインでアイスブレイクを行うメリットとは?

アイスブレイクの際に注意するポイント

自己紹介系のアイスブレイク5選

ゲーム系のアイスブレイク7選

会話・ディスカッション系のアイスブレイク6選

体を動かす系のアイスブレイク

オンラインでアイスブレイクを行うメリットとは?

オンラインでの会議や研修において、「最初の5分」は想像以上に重要です。この時間帯に“いかに場が温まるか”が、その後の参加姿勢や発言のしやすさ、グループ全体の一体感を左右します。ここで効果を発揮するのが「アイスブレイク」です。 対面の場と違い、オンラインでは雑談が自然に生まれにくく、無言のまま開始時間を迎えるケースも少なくありません。特に初対面同士が集まる場では、画面の向こうにどんな人がいるのかがわからないまま進行してしまうと、どうしても発言が消極的になりがちです。そんなとき、アイスブレイクによって「言葉のハードル」を取り払い、参加者全員が“安心して声を出せる空気”をつくることができます。

メリット①:ビジネスシーンの緊張を和らげる

オンラインで顔を合わせる瞬間、参加者は緊張していることがほとんどです。背景の映り込みが気になる、マイクの音が心配、誰が見ているかわからないといった不安を抱えたまま話すのは、精神的な負荷が大きいものです。アイスブレイクは、このような不安をやわらげ、笑顔やちょっとした冗談が飛び交うことで、参加者同士が心理的に“安全な状態”になるための手段として非常に有効です。 たとえば、「Good & New(最近あった良いこと・新しいことを1つ話す)」というアイスブレイクでは、日常のちょっとした出来事を共有するだけで、場の雰囲気が一気に和みます。ビジネスの硬いトーンをほぐすことで、その後のワークも柔軟で前向きな意見が出やすくなるのです。

メリット②:相互理解が深まり、チームの一体感が生まれる

リモートワークでは、部署を越えたメンバー同士が顔を合わせる機会が限られています。研修やプロジェクトミーティングなどで初めて話すということも珍しくありません。そんな状況でアイスブレイクを活用することで、相手の人となりや価値観を知ることができ、信頼関係の構築につながります。 たとえば「共通点ゲーム(チーム内で共通点を3つ見つける)」では、お互いの趣味や家族構成、仕事へのスタンスなど、意外な共通点を発見できます。「実は同じアニメ好きだった!」「以前同じ地域に住んでいた!」といった小さな共通点が、自然な仲間意識を生むのです。

メリット③:使用ツールに慣れる練習になる

ZoomやTeamsなど、オンラインツールに不慣れな参加者にとって、初回の操作は緊張の連続です。ブレイクアウトルームの移動、チャット機能の使用、マイクやビデオのオンオフといった基本操作を、実際の研修中に「いきなりやってください」と言われると戸惑ってしまう人もいます。 そこで、アイスブレイクの中でこれらの操作を自然に体験させると、研修本番での混乱を防ぐことができます。たとえば「チャットで出身地を送ってください」や「好きな食べ物をホワイトボードに書いてください」といったシンプルな指示で、楽しみながら操作に慣れることができるのです。

メリット④:ゲーム後の本編もスムーズに進行しやすい

アイスブレイクの効果は“その場の盛り上げ”にとどまりません。参加者同士が少しでも打ち解けた状態でワークや議論に入ることで、発言が活発になり、成果物の質が上がる傾向があります。 特に、グループワークやディスカッションが中心となる研修では、アイスブレイクの有無が進行のスムーズさに直結します。発言の出ないグループにファシリテーターが介入する必要も減り、より自律的に進められるのです。

アイスブレイクの際に注意するポイント

アイスブレイクはオンラインの場を和ませ、参加者の緊張をほぐす優れた手法ですが、やり方を誤ると逆効果になることもあります。たとえば「一部の人だけが話して盛り上がってしまった」「参加者が困惑して沈黙してしまった」「時間が押して本題に影響した」などのトラブルは、よくある失敗例です。 こうしたリスクを避けるためにも、アイスブレイクの実施にはいくつかの重要な注意点があります。

① 目的を明確にする

アイスブレイクは単なる“レクリエーション”ではなく、場づくりの戦略的な一手として位置づけるべきです。「盛り上げたい」「緊張をほぐしたい」「お互いを知ってもらいたい」など、何を達成したいかによって、適切な内容が変わってきます。 たとえば、「相手の価値観を知る」ことを目的とするなら、心理テストや無人島ゲームのような“選択に理由が生まれる”タイプのワークが有効です。一方、「とにかく和ませたい」という場合は、ジェスチャーゲームやしりとりなどの軽いゲーム系が適しています。 研修や会議の目的に合わせて、アイスブレイク自体の目的をしっかり設定し、参加者が混乱しないよう、冒頭で「なぜこれをやるのか」を簡単に説明するとスムーズです。

② 参加者の準備負担を減らす

オンラインアイスブレイクで避けたいのが、「準備に時間がかかる」「用意するものが多い」といった参加者側の負担が大きくなることです。特に初参加や新入社員など、緊張している層には、ハードルが高いと感じさせてしまう可能性があります。 たとえば「おうちにある○○を見せてください」という企画は盛り上がりやすい反面、「家の中を見せたくない」「見つからない」というストレスを感じる人もいます。そういった場合は、チャットやホワイトボードで参加できる内容に切り替えるなど、代替手段を準備しておくことも大切です。 また、アイスブレイクのために新しいアプリやツールのダウンロードを求めると、環境トラブルの原因にもなります。極力、使用ツールを1つに絞り、操作の複雑さを排除する工夫が必要です。

③ 全員が参加しやすい形式にする

アイスブレイクの最大の目的は「参加者全員が関われること」です。誰か1人が主役になるような形式ではなく、一人ひとりに発言や表現のチャンスがある設計にしましょう。 たとえば「他己紹介」や「バースデーチェーン」のように、全員が必ず発言する形式や、「ブレイクアウトルームで共通点を探す」ようなグループタスク形式が効果的です。 一方、クイズ形式などは、特定の人しか正解できず、沈黙になってしまうこともあります。その場合は、「チームで相談して答えを出す」などのルール変更を加えれば、参加者間の交流も促進できます。 また、アイスブレイクに慣れていない人も多いため、「順番はこちらから指名しますね」「安心して間違えて大丈夫ですよ」といった安心感を与える声かけも大切な配慮です。

④ 複数のパターンを用意しておく

オンラインでは、当日の雰囲気や通信状況、参加者の反応によって「想定どおりにいかない」ことが多々あります。そのため、柔軟に切り替えられるよう、2~3個のアイスブレイク案を用意しておくことが推奨されます。 たとえば、参加者が多くて1人ずつ発言する時間が取れないときは、ブレイクアウトルーム形式に切り替えたり、チャットだけで完結できる形式に変更したりといった対応が可能です。 また、万が一のトラブルに備えて、「時間が半分しか取れなくなったときの短縮版」や「通信状況が悪くてもできる簡易バージョン」もあると安心です。

⑤ ビデオは可能な限りオンに

顔が見えるだけで、コミュニケーションの質は大きく変わります。表情やジェスチャーを見ながら話せることで、親近感や安心感が生まれ、笑顔やリアクションも伝わりやすくなります。 もちろん、全員に強制するのはNGですが、「できる範囲でビデオをオンにしていただけると、より楽しく参加できると思います」といった柔らかい伝え方で、任意でのカメラオンを促す工夫をしましょう。 カメラをオンにしやすい空気づくりには、ファシリテーター自身が明るく笑顔でいることが何よりの手本になります。 これらのポイントを押さえておくことで、アイスブレイクは“ただの余興”ではなく、本編につながる大切な導入になります。次章では、実際に効果的なアイスブレイクの例を「自己紹介系」からご紹介していきます。

自己紹介系のアイスブレイク5選

初対面同士のオンライン研修や会議では、「この人はどんな人だろう?」「何を話せばいいんだろう?」という心理的な壁が存在します。そんなときに有効なのが、自己紹介をベースにしたアイスブレイクです。 単なる氏名や所属の紹介ではなく、一工夫加えた自己紹介は、その人らしさや個性が伝わり、話題のきっかけや笑顔の種を生み出します。ここでは、オンラインで特に効果的な5つの自己紹介アレンジをご紹介します。

① サイコロ自己紹介

【概要】Zoomの画面共有機能を使って“1~6の数字に対応したテーマ”を提示し、出た目のテーマに沿って自己紹介をしてもらう形式です。リアルのサイコロが手元になくても、オンラインのサイコロサイトやスライドでも代用可能です。 【テーマ例】

1:最近ハマっているもの

2:子どものころの夢

3:今朝食べたもの

4:好きな本や映画

5:ちょっとした自慢

6:仕事で大切にしていること 【ポイント】

「何を話すか」を指定することで、話題に迷うことなく、発言のハードルが下がります。軽い質問から本音が垣間見えるため、距離がぐっと縮まります。

② 実は○○自己紹介

【概要】「実は○○なんです」と、自分の意外な一面や人にあまり言っていない趣味・習慣などを披露する形式の自己紹介です。たとえば「実は昔プロレスラーを目指していた」「実はカメラオタクです」など。 【ポイント】

“意外性”や“ギャップ”がある内容ほど、場が盛り上がります。事前に例を出しておくことで、参加者が安心して話しやすくなります。 【効果】

共通点の発見だけでなく、「そんな一面があるんですね!」といった反応から自然な会話が生まれます。雑談の糸口にもなり、その後の関係構築に好影響を与えます。

③ 積木自己紹介

【概要】「名前」「出身地」「趣味」「好きな食べ物」など、項目を積み木のように積み上げて、順に話してもらう形式です。画面にスライドで積木風の枠を提示しておくとわかりやすくなります。 【例】

①名前 ②仕事・役職 ③趣味 ④最近嬉しかったこと ⑤これからやりたいこと 【ポイント】

順序立てて話すことで、自分の情報を整理して伝える練習にもなります。話す内容が事前にわかっているため、緊張している人でも比較的安心して発言できます。 【アレンジ例】

積木の項目を変えることで、より個性が出せる内容にもなります。たとえば「3年後の自分」「理想の休日」などの項目に変えると、中長期の価値観も共有できます。

④ 他己紹介

【概要】2人1組でペアを作り、3分程度でインタビュー。その後、自分ではなく“相手を紹介する”形式です。「話す・聴く・まとめる・伝える」という一連のコミュニケーション力を鍛えることもできます。 【実施例】

ブレイクアウトルームで2人ずつに分かれ、話し合い→全体で順番に紹介(例:「○○さんは休日に家庭菜園を楽しんでいるそうです!」) 【ポイント】

自分で自分のことを話すよりも、相手の話を整理して伝えることに難しさがあります。その分、相手の言葉を尊重しようという姿勢が生まれ、信頼感が高まります。 【注意点】

時間配分に注意し、進行役が「そろそろ交代してください」と合図を出すとスムーズです。

⑤ 漢字自己紹介

【概要】「今の自分を漢字一文字で表すと?」というお題をもとに自己紹介をしてもらう形式です。その理由も一緒に話してもらうことで、その人の考え方や価値観が見えてきます。 【例】

・「進」:新しい部署に異動して、チャレンジの時期だから

・「笑」:いつも周りを明るくしたいという想いから

・「動」:最近転職して、環境が大きく変わったから 【ポイント】

自己開示+創造的思考のきっかけになるワークです。全体で共有した後、同じ漢字を選んだ人同士で話す「漢字グルーピング」などに発展させることもできます。

まとめ

自己紹介系アイスブレイクは、オンライン研修やミーティングの最初に「安心して話せる土壌」を作るために非常に効果的です。単なる“名乗り”に留まらず、工夫された問いや形式を加えることで、自然な笑いや共感、会話が生まれ、その後の関係性構築にもつながります。 次章では、盛り上がり重視の「ゲーム系アイスブレイク7選」をご紹介します。

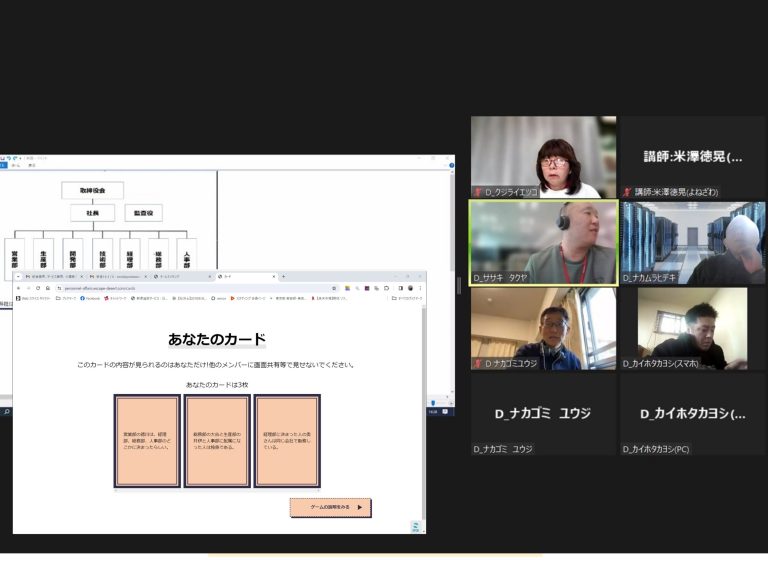

ゲーム系のアイスブレイク7選

オンラインでのコミュニケーションでは、表情や声の抑揚など、感情が伝わりにくくなりがちです。そんなとき、場を一気に盛り上げて笑顔を引き出すのが「ゲーム系」のアイスブレイクです。 ゲームは参加者同士の緊張をやわらげ、共通の体験を通じて自然なつながりを生み出します。以下に、オンラインで実施しやすく、誰でも楽しめる7つのゲームをご紹介します。

⑥ ジェスチャーゲーム

【概要】出題者がマイクをミュートにし、あるお題(動物、職業、スポーツなど)をジェスチャーで表現し、他の参加者が当てるゲームです。 【進行方法】

・出題者を1名指名(お題はチャットで個別に送信)

・制限時間30秒でジェスチャー披露

・他の参加者がマイクONで自由に回答(またはチャットに投稿) 【ポイント】

ジェスチャーに必死な様子や、おかしな動きが笑いを誘い、場が一気に和みます。カメラONが推奨されるゲームなので、自然と顔出しの空気をつくることもできます。

⑦ おうちにあるものしりとり

【概要】「おうちにあるもの」でしりとりを行うゲームです。1人ずつ順番に、自宅にある物を見せながらつないでいきます。 【例】

「リモコン」→「ん」→「のり」→「りんご」→「ごみ箱」→…… 【ポイント】

その人の生活感や個性が垣間見えることで、親近感が生まれます。「あ、私もそれ使ってます!」という共通点も見つかるかもしれません。 【注意点】

「見せられる範囲でOK」と事前に伝え、プライバシーへの配慮を忘れないようにしましょう。

⑧ 心理テスト

【概要】簡単な心理テストを全体に出題し、その回答から「性格診断」や「仕事スタイル」を楽しく読み解いていく形式です。 【例題】

「あなたが選ぶペンの色は?(赤・青・黒・緑)」→ 「青を選んだ人は…冷静な分析型」など。 【ポイント】

全員が同時に参加でき、チャットで回答する形式でも進行可能です。結果を見ながら「当たってる!」「いや、違うかも?」と盛り上がります。 【アレンジ例】

研修のテーマに合わせて「チームでの役割」や「意思決定スタイル」などを絡めると、アイスブレイクと学習を融合できます。

⑨ 絵しりとり

【概要】ホワイトボード機能や共有スライドを使って、順番に“絵だけ”でしりとりをつなげるゲームです。言葉での説明は禁止。 【進行方法】

・1人目が絵を描き、次の人がそれを見て次の絵を描く

・最後に全体で振り返って「これ何の絵だったの?」と答え合わせ 【ポイント】

絵が上手い下手は関係なく、解釈のズレが爆笑を生むこともあります。「それ、鳥だったの!?」「ネコじゃなかったの!?」というやり取りが盛り上がるポイントです。

⑩ ミュートでしりとり(口パク)

【概要】発言者がマイクをミュートにして口パクで言葉を伝え、他の参加者が何と言っているかを当てるゲームです。 【進行方法】

・「しりとり」で言葉をつなげるルールにしても良いし、単語当てゲームでもOK。

・「カレー」「パジャマ」「かがみもち」など、口の形で伝えづらい言葉を入れると難易度アップ。 【ポイント】

非言語コミュニケーションを楽しむことができ、笑いや驚きが自然と生まれます。発言せずに参加できるので、内向的な人にも優しいゲームです。

⑪ 共通点ゲーム

【概要】ブレイクアウトルームでグループに分かれ、「全員に共通する3つのこと」を見つけるゲームです。 【例】

・「全員メガネをかけている」

・「全員コーヒー好き」

・「全員一度は京都に行ったことがある」 【進行方法】

・時間:5分程度

・終了後、グループごとに発表(代表者が報告) 【効果】

チーム内の相互理解が深まり、グループワークの前に行うとその後の会話が活性化します。

⑫ バースデーチェーン

【概要】全員が発言せずに、チャットやジェスチャーのみで誕生日順に並ぶことを目指すゲームです。 【進行方法】

・ブレイクアウトルームで実施

・チャットを使わず、表情や手振り、数字で誕生日(例:5月2日なら「5・2」)を伝え合う 【ポイント】

非言語の工夫が求められるため、チームで試行錯誤する姿が生まれ、自然と結束力が高まります。 【アレンジ】

「出身地の北から順」「血液型順」「入社年度順」など、テーマを変えると何度でも楽しめます。

まとめ

ゲーム系アイスブレイクは「楽しい」だけでなく、共通体験によるつながりの形成や、場の雰囲気を一気に温める効果を持っています。オンラインの場で生まれやすい“沈黙”や“壁”を乗り越えるための強力なツールとして、積極的に活用していきましょう。 次章では、会話を中心とした「ディスカッション系のアイスブレイク6選」をご紹介します。

会話・ディスカッション系のアイスブレイク6選

アイスブレイクの目的は“場をあたためること”にとどまらず、参加者同士の思考を刺激し、相互理解を深めることにもあります。そのため、参加者に「話す」「聴く」「考える」という行動を促す会話・ディスカッション型のアイスブレイクは、特に研修やグループワークの前に効果を発揮します。 ここでは、オンラインでも実施しやすく、かつ深い対話を引き出せる6つのアイスブレイクを紹介します。

⑬ Good & New(グッド・アンド・ニュー)

【概要】「過去24時間以内にあった“よかったこと(Good)”または“新しいこと(New)”」を1人ずつ発表するシンプルな対話ワークです。 【進行方法】 ・1人30〜60秒で発言 ・チャット投稿形式でも、口頭発表でもOK 【効果】 ポジティブな体験を思い出すことで、参加者の気持ちが前向きになります。小さな「良いこと」でも共有されると、全体の空気がやわらぎます。 【ファシリテーションのコツ】 「ほんの些細なことでもOKです」と伝えることで、心理的ハードルが下がります。例:「天気が良くて気持ちよかった」「朝コーヒーが美味しかった」など。

⑭ ワードウルフ

【概要】 参加者に似て非なるお題を配り、その中の「ウルフ(少数派)」を推理で見つけ出すゲーム。言葉のズレを会話から見抜くことで、観察力や対話力が問われます。 【進行方法】 ・全員にお題をチャットで送る(例:多数派=「ラーメン」、ウルフ=「うどん」) ・自由にトークをしながら、「誰が違うお題を持っているか?」を全員で推理 【効果】 参加者は自然に「相手の話に耳を傾ける」ようになり、会話が活性化します。論理的な思考と直感をバランスよく使える楽しい頭脳ゲームです。 【注意点】 慣れていないメンバーには「深く考えすぎず、楽しむ気持ちで」と伝えると◎。⑮ クイズ

【概要】 主催者やファシリテーターが数問のクイズを出題。個人戦またはチーム戦で競い合う形式です。クイズのテーマによって、研修のテーマに関連づけることも可能です。 【例】 ・企業クイズ(創業年、理念、社内制度) ・雑学クイズ(ビジネスマナー、流行語、季節の話題) ・なぞなぞ形式 【効果】 「全員が同じ問いに向き合う」ことで共通体験が生まれ、会話の起点にもなります。チーム戦にすれば、協力の姿勢やリーダーシップも自然に引き出されます。 【アレンジ】 Googleフォームなどを使った自動採点付きのクイズも便利。時間があれば「解説付き」にすることで学びにもつながります。

⑯ 無人島に持っていくもの

【概要】「無人島に1つだけ持っていくとしたら、何を選ぶ?」という定番の問いに対し、理由とともに答えてもらうワーク。価値観や判断の背景が見えてくるのが魅力です。 【進行方法】

・1人ずつ回答(チャットor口頭)

・グループに分けて「全員で1つ選ぶ」合意形成ワークにしても◎ 【効果】

「どんな状況を想定しているか」「何を優先して考えているか」など、発言からその人の考え方や性格が垣間見えます。ディスカッションの導入にも最適です。 【応用例】

「宇宙に持っていくなら?」「未来に送るなら?」とテーマを変えると、創造的な思考を引き出せます。

⑰ 相手を褒めちぎるゲーム

【概要】ペアを組み、相手の外見・話し方・発言などをとにかく“褒めちぎる”ゲーム。恥ずかしさを超えて褒め合うことで、場の雰囲気が一気に明るくなります。 【進行方法】

・2人1組で1分ずつ交互に褒め合う

・「言葉に詰まっても、とにかく褒め続ける!」がルール 【効果】

人を肯定する習慣が生まれ、相手をよく観察する力も身につきます。「照れ」が生まれることで笑いも生まれ、自然なチームビルディング効果があります。 【ポイント】

ファシリテーターがまずお手本で褒め合うと、参加者の抵抗感が薄れます。

⑱ 英語禁止ゲーム(カタカナ語禁止)

【概要】会話中に英語やカタカナ語を使ってはいけないというルールを設け、言い換えながら話すゲームです。たとえば「プレゼン」は「発表」、「オンライン」は「電波でつながる会議」など。 【進行方法】

・1分間、テーマに沿って会話

・禁止ワードを言ったらアウト(罰ゲームやポイント減) 【効果】

発想力や表現力が鍛えられ、頭の柔軟体操にもなります。真面目なテーマ(例:「働き方改革」)で実施しても、笑いが生まれる楽しい対話になります。 【アレンジ】

「社内用語禁止」「役職名禁止」など、業界や組織に合わせた縛りを設けると、より実用的に。

まとめ

会話・ディスカッション系のアイスブレイクは、話す力・聴く力・考える力を自然に引き出せるため、研修や会議の質を高める土台づくりにぴったりです。また、静かすぎる雰囲気を打破し、参加者の“関与度”を高める上でも効果的です。 次章では、オンラインで「体を動かす」系のアイスブレイクをご紹介します。座りっぱなしの環境に新しい風を吹き込みましょう。体を動かす系のアイスブレイク

⑲ ストレッチ

オンライン会議や研修では、どうしても参加者が長時間座りっぱなしになり、身体だけでなく脳も固まりがちです。特に午前中の早い時間や昼食後、あるいは研修の中盤などは集中力が落ちやすく、「眠気」「疲れ」「姿勢の悪化」といった問題が顕在化します。 こうした状態をリセットし、身体的にも心理的にもリフレッシュできるのが、「体を動かす系のアイスブレイク」、なかでも「ストレッチ」系のアクティビティです。オンライン環境でも簡単にできるストレッチアイスブレイクの魅力

体を動かすことの最大のメリットは、脳が活性化され、意識がリセットされることです。これは心理学的にも証明されており、軽い運動によって脳内の血流が促進されることで、集中力や発言意欲が高まります。 また、体を動かす行為には「自発性」が伴うため、受け身の状態から“能動的なモード”への切り替えにもなります。これは、研修や会議を「見るだけ」「聞くだけ」の受動的な時間から、「参加する・動く」能動的な状態へとスイッチを入れる重要な役割を果たします。

おすすめストレッチメニュー(すべて座ったままOK)

1.首・肩まわし両肩を大きく回す。前後10回ずつ。首を左右にゆっくり倒してキープ(左右各10秒)。

→ デスクワークでこりやすい部分をリセット。

2.背伸び+深呼吸

両手を組んで上にグーっと伸びる。3回深呼吸を合わせる。

→ 呼吸が整い、自律神経もリラックス。

3.腰ひねりストレッチ

椅子に座ったまま、体を左右にひねる。腰に手をあて、ゆっくり10秒キープ。

→ 腰回りがほぐれ、姿勢も整う。

4.手首・指ストレッチ

パソコン作業で疲れやすい手首や指を、手のひらで軽く押して伸ばす。

→ タイピング疲れの予防に。 これらのストレッチはすべて1〜2分程度ででき、5分もあれば一通り完了します。朝イチのウォームアップにも、集中力が落ちた午後の再始動にも活用できます。

ストレッチアイスブレイクの実施方法

1.司会者が先導して実施するZoomやTeamsのカメラ越しで、講師やファシリテーターが実際に体を動かして見せるのが効果的です。「一緒にやってみましょう!」と明るく声をかければ、参加者もつられて動き出しやすくなります。 2.動画を活用する

自社で作成したストレッチ動画や、YouTubeなどで公開されている短時間ストレッチを画面共有して一緒に視聴・実施するのも効果的です。BGMやナレーション付きならリラックス効果もアップ。 3.“ちょっと変わったストレッチ”で笑いを誘う

たとえば「変顔ストレッチ」「ラジオ体操のポーズでストップ!」など、少し遊び心のあるアクションを取り入れると、アイスブレイクとしての“盛り上がり要素”もプラスされます。

ファシリテーションのコツ

•「できる範囲でOKです」「カメラOFFでも構いません」と伝えることで、運動に抵抗のある人も安心して参加できます。•体の動かし方がわかりやすいように、大げさな動作・明るい表情で進行すると、場の空気が和みます。

•「さあ、気分転換したところで、ここからはグループワークに入りましょう!」といったつなぎのセリフも重要です。 ストレッチや軽い運動は、オンラインでも簡単に取り入れられる効果的なアイスブレイクです。特別な道具や広いスペースを必要とせず、誰でも、どこでも、すぐに実施できるという手軽さが魅力です。 身体を動かすことで頭もすっきりし、コミュニケーションの質も向上します。場を活性化させたいときや、集中力が落ちそうなタイミングに、ぜひ取り入れてみてください。

まとめ

オンラインという非対面の環境では、ちょっとした「間」や「沈黙」が想像以上に重たく感じられるものです。声をかけるタイミングがつかめない、カメラ越しの表情が読めない、自分ばかりが話して浮いてしまうのではないか──そんな不安や緊張が、多くの参加者に無意識のうちに生じています。 だからこそ、アイスブレイクは単なる“準備運動”ではなく、参加者の心と心をつなぐ橋渡しの役割を担う重要な場面です。 本コラムでは、オンラインで実施しやすく、目的や参加者の特性に応じて使い分けられる19種類のアイスブレイクを紹介してきました。

アイスブレイクを成功させる3つの鍵

1.目的と状況に合ったものを選ぶアイスブレイクは「盛り上がれば何でもいい」わけではありません。たとえば、初対面同士の集まりには“共通点発見型”が有効ですが、すでに関係性のあるチームには“思考型”や“チーム対抗型”がより効果的です。また、時間や人数によっても適切な選択肢は変わってきます。 2.ファシリテーターの“空気づくり”がカギ

どんなに面白いアイスブレイクでも、進行役が淡々と進めてしまっては効果半減です。逆に、ファシリテーターが明るく前向きに「楽しんでやってみましょう!」と声をかけることで、参加者の表情や反応は大きく変わります。特にオンラインでは、表情・声のトーン・テンポが非常に重要です。 3.“やりっぱなし”ではなく“つなげる”

アイスブレイクで盛り上がった後は、その空気を本編へとつなげる一言を忘れずに。「今のように自由に発言してもらえればOKです」「今見つかった共通点、ぜひグループワークにも活かしてみてくださいね」などと伝えることで、アイスブレイクが“単なる余興”で終わらず、本題の導入として機能します。

オンラインだからこそ、アイスブレイクが重要になる

対面の場では、開始前の雑談や休憩中のちょっとした交流が自然と生まれます。しかしオンラインでは、それらの“隙間時間の人間関係形成”がほとんど失われます。 だからこそ、意図的に「つながる時間」を設ける必要があります。それがまさに、アイスブレイクの役割です。 特に、新入社員研修や社内の部署横断プロジェクト、外部とのオンラインワークショップなどでは、まず人としてのつながりがあってこそ、意見交換や協働がスムーズに進みます。オンラインでも、信頼関係や温かさのあるコミュニケーションは、きちんと設計すれば十分に実現可能です。 「アイスブレイクなんてやったことがない」「恥ずかしがられるのでは?」という不安もあるかもしれません。しかし、たった1回の5分間のアイスブレイクが、チームの空気を変えることは珍しくありません。 ぜひ本記事で紹介した19選の中から、あなたの職場や研修現場に合ったものを1つ選び、まずは実践してみてください。そして、反応を見ながら少しずつアレンジし、あなたなりの“定番アイスブレイク”を育てていくことができれば、オンラインの場はもっと楽しく、もっと有意義な時間へと変化していくはずです。

【執筆者情報】

ビジネスゲーム研究所 米澤徳晃

研修会社に入社後、研修営業、研修講師業に従事。その後、社会保険労務士法人で人事評価制度の構築やキャリアコンサルティング活動に従事。その後、独立。講師登壇は年間100登壇を超え、講師としてのモットーは、「仕事に情熱を持って、楽しめる人たちを増やし続けたい」という想いで、企業研修を行っている。