なぜ「研修の内製/外部委託」が議論になるのか

企業における人材育成の重要性は、これまで以上に高まっています。DXの推進、グローバル競争の激化、そしてZ世代を中心とした新しい価値観を持つ若手社員の大量入社など、企業が直面する変化はかつてないスピードで進んでいます。こうした中で人事部門に課せられる使命は、「限られた予算とリソースの中で、確実に成果につながる研修を企画・実施すること」です。単に「研修を行った」という事実では評価されず、経営層からは「費用対効果を示せ」「どのように業績や組織力に寄与したのかを数値で明らかにせよ」といった声が強く求められるようになりました。その結果、人事担当者は常に「研修を内製化するべきか、それとも外部委託するべきか」という選択に直面しています。 この議論が起こる背景にはいくつかの要因があります。まず一つは、研修投資に対する成果要求の高まりです。従来は「新人研修は形として行っていればよい」という風潮がありましたが、現在では「受講者のスキルや行動は実際に変わったのか」「その変化は業務成果や離職防止に結びついているのか」といった具体的な効果検証が強く問われています。結果が可視化されなければ、経営から「無駄なコスト」と判断されかねません。だからこそ、人事は「内製なら低コストで済むかもしれないが、効果を十分に出せるのか」「外部委託すれば専門性は高まるが、費用に見合う成果が得られるのか」という天秤を常に意識せざるを得ないのです。 また、内製志向が高まっている社会的背景も見逃せません。近年はオンライン研修や学習管理システム(LMS)の普及により、社内で教育コンテンツを作り、自社講師が配信することが容易になりました。さらに、動画教材やeラーニングのサブスクリプションが充実し、社内に合った部分をカスタマイズしながら使えるようになっています。これにより、「外部に依頼しなくても、ある程度の教育は自社で回せるのではないか」という発想が強まってきました。加えて、社内講師を育てていくことで教育ノウハウが社内に蓄積し、継続的に使える資産になるという期待もあります。これらが「内製に挑戦しよう」という動きを後押ししています。 一方で、外部委託のニーズが根強い理由も明確です。たとえば、法改正やトレンドに即した専門分野――コンプライアンス、個人情報保護、ハラスメント防止、心理的安全性、最新のDX動向など――は、外部の専門家に頼ったほうが質の高い知見を得られます。また、外部講師は受講者を引き込み、双方向性を持たせるファシリテーションスキルを持っているため、学習効果や満足度が高まりやすいのも事実です。さらに、社内の人間が伝えても響かない内容でも、外部講師という「第三者の立場」から語ることで納得感が増すケースは少なくありません。経営層や受講者から「やはりプロに任せるべきだ」という声が出るのも自然な流れでしょう。 このように、内製と外部委託にはそれぞれ強みと弱みがあり、単純に「どちらが正しい」という話ではありません。実際のところ、議論の本質は「限られたリソースの中で、どのように両者を使い分け、最適な効果を引き出すか」にあります。たとえば、汎用的で基礎的なスキル研修は内製で十分に対応可能ですが、組織変革やリーダーシップ開発など高度なテーマは外部委託のほうが効果的という判断が一般的です。 さらに人事担当者を悩ませるのは、中長期的な視点です。短期的に成果を求めるのであれば外部委託の方が即効性はありますが、長期的に考えると内製によって教育資産を社内に蓄積し、社内講師を育成することは戦略的な投資となります。ここに「今のコストを優先するか、それとも将来の自走力を優先するか」という難しい判断軸が加わるため、議論が尽きないのです。 結局のところ、人事担当者にとっての最大の課題は「効果」と「コスト」を両立させることです。経営からはROIを求められ、現場からは実効性を求められる――その板挟みの中で「内製か外部委託か」というテーマは繰り返し議論され続けているのです。

内製研修のメリットとデメリット

企業の人材育成において、内製研修は近年ますます注目を集めています。背景には、研修コストの高騰や外部委託依存への懸念、そしてDXの進展による社内制作環境の整備があります。かつては「研修は専門会社に依頼するもの」という認識が一般的でしたが、いまやLMS(学習管理システム)やオンライン会議ツールの普及により、社内でも十分に研修を設計・配信できる時代になりました。では、内製研修には具体的にどのようなメリットとデメリットがあるのでしょうか。

メリット

自社に合わせたカスタマイズ性

最大の利点は、自社固有の課題や文化に合わせて研修を設計できる点です。外部のプログラムは汎用性を重視しているため「ありきたり」「自社の実態に合わない」と感じる場面が少なくありません。たとえば、営業研修において「自社の商材特性」や「取引先の業界慣習」を題材にしたケーススタディを盛り込めば、受講者は“自分ごと”として考えやすくなります。内製化は、このようなカスタマイズを自由に行える点で大きな強みを持っています。

継続的な改善がしやすい

外部に依頼した場合、研修内容を変更するには追加費用や時間がかかるケースが多いですが、内製であればその場のフィードバックを次回にすぐ反映できます。「理解度が低かった部分を補足する」「演習の進行が遅かったので指示を改善する」といった細やかな調整を重ねることで、研修品質を自社の成長段階に合わせて高めていくことが可能です。教育資産の社内蓄積

内製を進める過程で、社内講師や研修担当者が育成され、教育ノウハウが組織に残ります。これは短期的には負担ですが、中長期的には「自社に教育のDNAを根付かせる」効果を生みます。例えば、毎年繰り返す新入社員研修を外部委託から内製に切り替えると、3〜5年で社内に講師役の中堅社員が育ち、ノウハウが共有資産として循環するようになります。これは単なるコスト削減以上のメリットです。コストコントロールの自由度

外部委託は一度依頼すれば費用が固定されがちですが、内製であれば「教材を簡素化する」「実施回数を増減する」など柔軟に調整できます。特に複数回実施する研修においては、一度制作した教材を使い回すことで長期的に大幅なコスト削減につながります。

デメリット

講師スキル不足

最大の懸念は、社内講師のスキル不足です。専門知識はあっても、人前での話し方やファシリテーション力に欠けると、受講者の集中力や学習効果が低下してしまいます。たとえば「一方的な講義に終始して眠くなる」「ディスカッションが盛り上がらない」といった問題が起こりがちです。結果として「外部講師の方がわかりやすい」という受講者の不満につながるリスクがあります。開発・運営に工数がかかる

教材制作、進行シナリオ作成、受講者の管理など、研修を一から作るには膨大な工数が必要です。特に小規模な人事部門では、「通常業務に追われて教材開発に時間が割けない」という現実的な問題があります。その結果、準備不足のまま実施してしまい、効果が半減するケースも少なくありません。社内バイアスが入りやすい

社内で設計する場合、どうしても「現状のやり方を正当化する内容」になりやすく、外部の新しい視点が欠けてしまいます。特に管理職研修や組織変革を目的とする研修では、内部の論理だけでは受講者に気づきを与えにくいことがあります。結果的に「耳に痛い指摘」を避ける構成になってしまい、学習効果が限定的になるリスクがあります。効果測定の仕組み不足

外部の研修会社であれば事後アンケートや学習効果測定ツールを持っているケースが多いですが、内製ではそれを自前で整備する必要があります。効果測定を怠ると、せっかく時間と労力をかけても「効果が見えない」と経営に説明できず、継続が難しくなります。 内製化が向いている研修の特徴

内製化が向いている研修の特徴

– 繰り返し実施する定例研修(新入社員研修、階層別研修の基礎部分など)

– 自社固有の業務や制度に密着した研修(社内システムの操作研修、社内ルール周知)

– コストを抑えつつ、社内に教育ノウハウを蓄積したい場合 総じて言えば、内製研修は「短期的には負担が大きいが、長期的には自社の教育資産を育てる戦略的な選択」と位置づけられます。人事担当者は「今は手間が増えるかもしれないが、5年後には社内に教育文化を根付かせる」という長期ビジョンを持てるかどうかが重要です。逆に「短期間で即効性を求める」「専門性が高いテーマを扱う」といった場合は、無理に内製化しようとせず外部委託を検討すべきでしょう。次章では、外部委託研修のメリットとデメリットを整理し、両者を比較していきます。

外部委託研修のメリットとデメリット

内製研修が「自社に合ったカスタマイズ性」や「教育資産の蓄積」といった強みを持つ一方で、外部委託研修には「専門性」「即効性」「客観性」といった独自の魅力があります。特に最近では、変化の激しい経営環境に対応するために外部委託を選択する企業が増えており、実際の導入事例も豊富です。しかしその一方で、コストや自社へのフィット感という面で課題を抱えるケースも少なくありません。ここでは、外部委託研修のメリットとデメリットを具体的に整理していきます。

メリット

専門性の高いコンテンツを導入できる

外部委託の最大の魅力は、専門家による最新の知識やノウハウを提供できることです。たとえば、法改正に関連するコンプライアンス研修や、DX・AI活用といった先端領域の研修は、社内の知識だけでは対応が難しい場合が多いでしょう。外部講師は業界の最新動向をキャッチアップしており、常にアップデートされた内容を提供できるため、受講者に「学びの鮮度」を感じさせることができます。高いファシリテーション力と受講者の納得感

外部講師は、日々さまざまな企業や業種で研修を行っているため、参加者を巻き込み、議論を活性化させるスキルに長けています。例えば、単なる講義ではなく、グループワークやケーススタディを巧みに取り入れることで、受講者に気づきと行動変容を促すことができます。社内講師が伝えると「社内の事情だから言っている」と受け止められてしまう内容も、外部の専門家からの言葉であれば客観性が増し、受講者の納得感が高まるのも大きな強みです。短期間で導入可能、工数削減につながる

内製で研修を一から設計すると、教材開発や講師育成に多大な工数がかかりますが、外部委託であれば「既に完成されたプログラム」を活用できるため、スピード感を持って導入できます。特に「急遽ハラスメント対策研修を行わなければならない」「新任管理職が来月着任するのでリーダーシップ研修が必要」といった突発的なニーズに対しては、外部委託の即応力が非常に有効です。人事担当者にとっても、運営負担が大幅に減り、企画全体のコントロールに集中できるというメリットがあります。ベンチマークとしての価値

外部研修会社や講師は複数の企業で研修を行っているため、「他社ではこうしている」「業界全体のトレンドはこうだ」といった情報を提供してくれることがあります。これは受講者にとっても、人事担当者にとっても「自社の課題を相対化する」上で非常に貴重な情報源となります。閉じた社内だけでは得られない視点を得られることは、外部委託ならではの価値といえるでしょう。デメリット

コストが高額になりやすい

外部委託研修の最も大きなハードルはコストです。1回の研修で数十万円から数百万円かかることも珍しくなく、特に中小企業にとっては負担が重くなります。また、複数回実施する場合や大人数を対象とする場合には費用が膨れ上がり、継続的な実施が難しくなることもあります。短期的な効果は得られても、長期的に投資対効果をどう説明するかが課題となります。自社課題に必ずしもフィットしない

外部のプログラムは汎用性を重視して設計されているため、「自社の現場にそのまま当てはまらない」という問題が起こりがちです。例えば、製造業向けに設計された安全研修をそのままサービス業に導入すると、具体的な事例がかみ合わず、受講者にとっては「自分の業務と結びつかない」と感じられることもあります。結果として学習効果が薄れ、研修後の行動変容につながりにくいリスクがあります。外部依存によるノウハウ蓄積不足

外部講師にすべてを任せる形になると、社内に教育ノウハウが残らないという課題があります。毎回同じテーマで外部に依頼していては、研修を回す力が社内に育たず、「講師がいなければ研修が成り立たない」という状況に陥る危険があります。長期的に見れば、教育コストが膨らみ続け、持続可能性に疑問符がつくことになります。外部任せによる主体性低下

人事部門や現場管理職が「外部に頼めば大丈夫」と安心しすぎると、研修そのものを自社の戦略や課題解決と結びつける意識が薄れてしまう可能性があります。研修はあくまで「組織課題を解決する手段」であり、外部に委託したとしても、自社の目的に即した形でデザインする主体性が求められます。 外部委託が向いている研修の特徴– 専門性が高く、社内で十分な講師・教材を用意できない領域(例:DX、法改正対応、ハラスメント防止)

– 短期間で即効性が求められる研修(例:急な管理職登用、トラブル発生後の緊急研修)

– 社内に刺激を与え、受講者に新しい気づきを促したいケース

– 社内のメッセージに客観性を持たせたいとき(例:上層部が直接伝えにくいテーマ) 外部委託研修は、スピード・専門性・客観性という観点で非常に有効な手段ですが、コストや社内への定着度という面では課題も抱えています。要は「即効性を取るか」「持続性を取るか」のバランスの問題です。短期的に成果を上げたい場合や、自社では対応しきれないテーマを扱う場合には外部委託が最適解となりますが、長期的に教育基盤を整備したい場合には、内製化との併用が必要になるでしょう。次章では、両者をどう見極め、コストと効果のバランスを最適化するか、その判断基準について詳しく考えていきます。

判断基準:コストと効果の見極め方

ここまで、内製研修と外部委託研修それぞれのメリットとデメリットを整理してきました。では実際に、人事担当者はどのような基準で両者を選び分ければよいのでしょうか。最終的な判断は「コスト」と「効果」の両面をどう評価するかにかかっています。コストを抑えることだけを重視すれば効果が薄まり、効果だけを求めれば費用が膨らみ持続性を欠きます。ここでは、両者を天秤にかける際に有効となる具体的な視点を紹介します。

コスト視点 ― 金銭コストと人的コストの両方で考える

研修にかかるコストは、外部講師への謝金や会場費、教材作成費といった金銭的なコストだけではありません。人事担当者自身や社内講師の準備工数、現場社員の拘束時間といった「人的コスト」も見逃せない要素です。 たとえば、外部委託研修では講師料が30万円かかったとしても、社内準備がほとんど不要で人事担当者の工数が削減できるなら、実質的には「時間の節約」という大きなリターンを得ているとも言えます。逆に内製研修は表面上の費用が抑えられても、担当者や講師役の社員が長時間を準備に費やす場合、その時間の機会損失は見過ごせません。金銭コストと人的コストを合算して考えることが、現実的な判断には欠かせません。

効果視点 ― 研修目的と成果の一致度

研修の「効果」とは何を指すのでしょうか。単に受講者が「良い研修だった」と感じることではなく、実際に行動変容や業務成果につながるかが重要です。ここでポイントとなるのは、研修の目的と方法の一致度です。 ・ 知識付与が目的:法令改正対応、製品知識、システム操作 → 外部教材やeラーニングでも十分

・ スキル習得が目的:営業スキル、ファシリテーション、マネジメント → 演習・ロールプレイが必要で、外部講師のファシリテーション力が効果を高めやすい

・ 行動変容や意識改革が目的:組織風土改善、リーダーシップ育成、心理的安全性 → 社内の文脈に即した事例を盛り込む必要があり、内製または外部との共同設計が望ましい このように、研修目的を明確化したうえで、それに合致する形式を選ぶことが、効果を最大化する判断の第一歩です。

実施頻度と規模の観点

研修を一度きりで終えるのか、それとも継続的に繰り返すのかによっても選択は変わります。 ・ 年1回のみ、あるいは不定期の研修 → 外部委託が有効。即効性があり、準備工数も抑えられる。

・ 毎年必ず行う定例研修(新入社員研修など) → 内製化によるコスト削減効果が大きい。教材を蓄積し、改善しながら継続できる。

・ 大規模研修(数百名規模) → 内製では工数が膨大になりがち。外部の仕組みを利用したほうが効率的。

・ 小規模かつ高頻度研修(少人数のローテーション研修など) → 社内講師を育成し、内製で回すほうが柔軟性が高い。 このように、規模と頻度に応じた判断も重要な視点となります。

社内リソースの有無

「社内に研修を担える人材がいるか」というのも大きな判断軸です。もし経験豊富なマネージャーや教育熱心な中堅社員がいれば、社内講師を育成し内製化するのは有力な選択肢になります。逆に「人材がいない」「そもそも教材を開発できるノウハウがない」のであれば、外部委託に頼るしかありません。 また、リソースには「時間」も含まれます。社内講師がいても日常業務で多忙すぎて準備できない場合、質の低い研修になるリスクがあるため、外部委託の方が現実的です。

外部の専門性が不可欠かどうか

特定テーマによっては、外部専門家の知見が不可欠です。たとえば「個人情報保護法の改正対応」「生成AIの活用研修」「グローバルマナー研修」などは、最新の知識と外部視点がなければ正確性を欠きます。逆に「自社システム操作研修」や「社内独自の営業プロセス研修」などは、外部では対応しづらいため内製に軍配が上がります。

判断基準のまとめ

ここまで基準を整理すると、以下のようなフレームに落とし込むことができます。 1. 研修の目的は何か?(知識付与/スキル習得/行動変容)2. 実施は単発か、継続か?(頻度・規模の確認)

3. 社内に講師や教材開発のリソースはあるか?

4. 外部の専門性が不可欠な領域か?

5. 金銭コストと人的コストを合算した場合、どちらが効率的か?

ハイブリッド型という選択肢

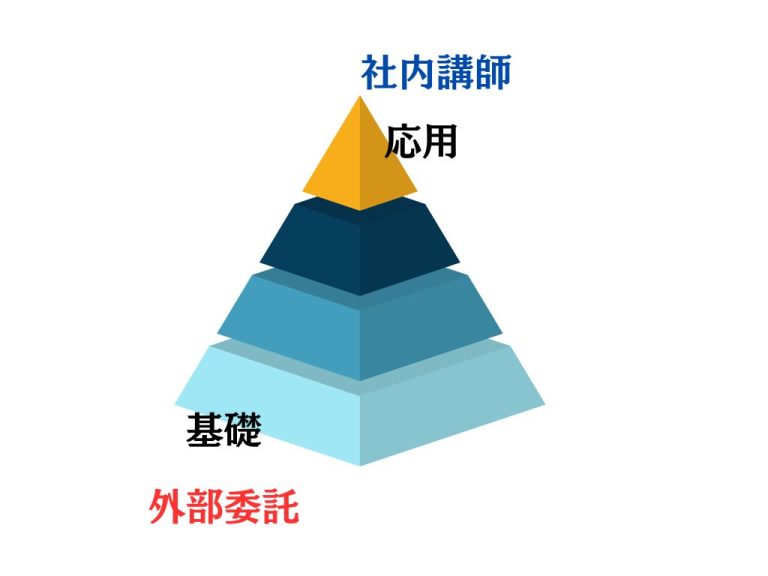

内製研修と外部委託研修は、それぞれに強みと弱みを持っています。内製はコストや柔軟性の面で優れる一方、講師スキルや客観性に課題があり、外部委託は専門性や即効性に優れる一方、コスト負担や自社へのフィット感に難点が残ります。では、両者を単純に二者択一で選ぶ必要があるのでしょうか。実際には「内製か外部委託か」ではなく、両者を組み合わせるハイブリッド型こそが、多くの企業にとって現実的で効果的な選択肢となります。

1. 基礎部分は外部プログラム、応用は内製で

ハイブリッド型の代表的な方法が、基礎的な知識付与は外部プログラムを活用し、応用や現場実践は内製で行う形です。たとえばコンプライアンスやハラスメント防止といった全社員共通で必要な知識は、外部のeラーニングや専門講師の講義で一律に学ばせる。一方、その知識を自社の業務にどう落とし込むか、現場でどのように活用するかについては、社内講師がワークショップやケースディスカッションを設計する。この組み合わせによって「学んだ内容が自社でどう活きるのか」を参加者が具体的に考えられるようになり、学習効果が飛躍的に高まります。

2. 外部講師と社内講師の共同ファシリテーション

もう一つ有効なのが、外部講師と社内講師がタッグを組む形です。外部講師が最新知見や普遍的なスキルを提供し、社内講師がそれを自社の状況や事例に即して補足する。例えばリーダーシップ研修であれば、外部講師が理論やケースを提示し、続いて社内のマネージャーが「当社の現場ではこういう課題がある」と語る。受講者にとっては、外部の客観性と内部のリアリティの両方に触れられるため、納得感と実践性の両立が可能になります。また、社内講師にとっても外部講師の進め方を学べるため、次第に社内での教育力が強化されていくという副次的効果もあります。3. 社内講師育成を外部に委託する

長期的な教育資産を築くためには、社内講師の育成が不可欠です。とはいえ、社内で講師をゼロから育てるのは簡単ではありません。そこで有効なのが、外部委託によって社内講師を育成するプログラムです。たとえば外部研修会社に「社内講師養成講座」を依頼し、プレゼン技術やファシリテーションスキル、教材開発のノウハウを学ばせる。これにより、数年後には自社だけで基礎的な研修を回せる体制が整います。外部依存を続けるのではなく、外部を「内製化を促す助っ人」として活用する発想です。4. eラーニングと集合研修の組み合わせ

コストと効果を両立するもう一つの手法が、eラーニングと集合研修の組み合わせです。基礎知識はオンラインで個別に学習させ、集合研修ではその知識を前提にディスカッションや演習を行う。これにより、集合研修の時間を「インプット」ではなく「アウトプットと行動変容」に集中させることができます。外部の汎用コンテンツを下支えにしながら、社内での実践ワークで学びを自社に引き寄せる典型的なハイブリッド型といえます。5. 部分委託による柔軟運用

外部委託は「すべてを任せる」だけではありません。プログラムの一部だけを外部に依頼する「部分委託」も有効です。例えば研修全体の設計は人事部が担い、講義部分だけを外部講師に依頼する。または、外部が提供する教材やケースを借りつつ、進行は社内で行う。こうした柔軟な分業により、コストを抑えつつ効果を確保することができます。6. ハイブリッド型のメリット

ハイブリッド型には以下のような利点があります。 – コストの最適化:外部委託の高額部分を抑えつつ、必要な専門性は確保できる。– 効果の最大化:外部の新鮮な視点と社内のリアルな状況を組み合わせることで学習定着率が高まる。

– 持続性の向上:社内講師の育成を並行できるため、長期的に内製比率を高めていける。

– 柔軟性:研修テーマや対象層ごとに外部と内製の割合を変えられる。

7. ハイブリッド型導入のステップ

1. 研修テーマの整理:自社で内製可能なものと外部依存すべきものを仕分ける。2. 役割分担の設計:外部が担う部分(基礎知識・専門分野など)、内製が担う部分(自社事例・応用演習など)を明確化する。

3. 試行導入:まずは1テーマでハイブリッド型を試し、効果とコストを検証する。

4. 内製比率の漸増:社内講師を育成しながら、徐々に内製部分を拡大していく。 「内製か外部委託か」という二元論ではなく、ハイブリッド型という第3の道を選ぶことこそが、現代の人材育成における最適解となりつつあります。特に限られた予算の中で成果を求められる人事担当者にとって、ハイブリッド型は「コスト」と「効果」を両立させる現実的な戦略です。次章では、ここまでの議論を総括し、自社にとっての最適な研修のあり方をどう導き出すべきかを整理していきます。

まとめ

本コラムでは、研修を内製化するか外部委託するかをめぐって、なぜこのテーマが議論になるのか、そのメリット・デメリット、そして判断基準やハイブリッド型の選択肢について見てきました。最後に、人事担当者が「最適解」を導き出すために押さえるべきポイントを整理して締めくくります。 まず、議論の出発点は「研修投資に対する成果要求の高まり」にあります。経営層からは「研修にいくら使ったのか」ではなく、「その結果、社員のスキルや行動はどう変わったのか」「業績や組織力にどう貢献したのか」という問いが突きつけられています。つまり、人事は単に研修を実施するのではなく、投資対効果を示せる教育設計を行うことが求められているのです。この状況下で「内製か外部委託か」という議論が必然的に生まれてきます。 内製研修の強みは、自社にフィットした内容を柔軟に設計でき、教育資産を蓄積できる点にあります。特に新入社員研修や定例的なスキル研修は、内製化することでコストを抑えつつ継続的に改善していけます。しかしその一方で、講師スキルの不足や社内バイアス、効果測定の難しさといった課題がつきまといます。 外部委託研修の強みは、専門性や最新知識、ファシリテーション力にあります。特に法改正対応や先端分野では、外部講師の存在が欠かせません。また、受講者に客観的な気づきを与えられる点も社内講師にはない魅力です。ただし、コストが膨らみやすいこと、自社事情に必ずしもフィットしないこと、社内に教育ノウハウが残らないことが大きな弱点となります。 こうして比較すると、単純に「内製が正しい」「外部委託が正しい」と結論づけることはできません。重要なのは、研修の目的・頻度・規模・リソース・専門性といった要素をもとに、合理的に選択することです。たとえば、基礎的な知識習得が目的であれば外部教材を活用する方が効率的ですし、自社独自の業務に密着した内容であれば内製のほうが効果的です。単発で即効性が求められる研修は外部委託が向きますが、毎年繰り返す定例研修は内製化が適しています。このように、判断は常に「目的と手段の整合性」を軸に行うべきです。 そして忘れてはならないのが、ハイブリッド型という選択肢です。外部と内製を分けて考えるのではなく、両者を組み合わせて最適化する発想が、実務的には最も現実的です。基礎部分は外部プログラムで学び、応用や自社事例への落とし込みは内製で行う。外部講師と社内講師が共同でファシリテーションする。外部を利用して社内講師を育成し、将来的に内製比率を高めていく。こうしたアプローチにより、コストと効果の両立が可能になります。 最終的に、人事担当者に求められるのは「自社にとっての最適解を導く力」です。他社の成功事例をそのまま真似ても、自社の文化やリソースに合わなければ成果は出ません。重要なのは、研修の目的を明確化し、その目的を達成するために「どの部分を内製化し、どの部分を外部に委ねるのか」を戦略的に設計することです。そして、その選択を経営層に説明し、投資対効果を示せる形にすることが、人事担当者の大きな役割といえるでしょう。 「内製か外部委託か」という問いは、実は「自社の人材育成をどのように持続的に設計するか」というより大きな問いの一部にすぎません。短期的な効果と長期的な投資、コストと効果、内と外――その間で揺れ動く中で、最適解は一つではなく、常に変化し続けます。だからこそ、人事担当者は固定的な答えを探すのではなく、**状況に応じて柔軟に戦略を組み替えられる“意思決定のフレーム”**を持つことが重要です。 これからの人材育成は「選択と組み合わせの時代」です。内製と外部委託をうまく使い分け、自社に最適な研修体系を構築することこそが、コストと効果のバランスを取り、持続的な人材育成を実現する鍵となるのです。

【執筆者情報】

ビジネスゲーム研究所 米澤徳晃

研修会社に入社後、研修営業、研修講師業に従事。その後、社会保険労務士法人で人事評価制度の構築やキャリアコンサルティング活動に従事。その後、独立。講師登壇は年間100登壇を超え、講師としてのモットーは、「仕事に情熱を持って、楽しめる人たちを増やし続けたい」という想いで、企業研修を行っている。