システム思考や全体最適な視点をゲームで学び、

このゲーム演習では、あらかじめ需要シナリオが設定されている状況において、各役割が週ごとの発注の意思決定を通じて、サプライチェーン全体のコスト最適化を図ります。このシミュレーションでは、時間やコミュニケーション上の制約の中で意思決定を行います。

在庫が増えすぎるとコストに影響し、発注があるのに在庫がなくなると機会損失が発生します。

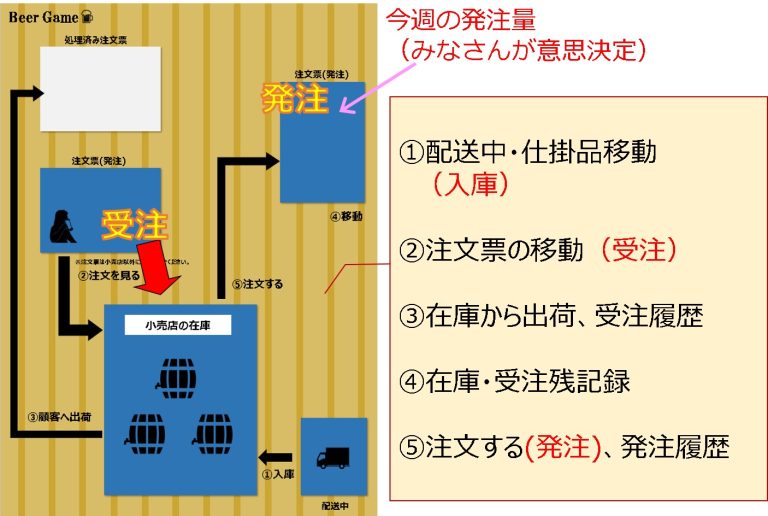

ゲーム中に各レイヤーで、参加者が行う意思決定は、「発注数を決める」ということだけです。

それ以外はルールに従って、コマを移動(配送)させたり、注文数や在庫個数、発生したコストを記入していきます。

「発注数の違い」だけで、ゲーム終了後の各チームのコストの総額が大きく変わることになります。

このステップ(1)~(7)を第1期とし、30期行います。(実施時間によって50期まで実行可能)

ゲーム進行中は、チームメンバーとの相談や話し合いは禁止です。全員で相談する事なく、発注数を決めなければなりません。

各プレイヤーは、発注してから届くまでにタイムラグがあるため、

という状況が発生します。

期を繰り返す中で、自分の意思決定が全体に影響を及ぼしていることについてや、SCMの構造を体感することができます。

解決思考を高めるゲーム~ビールゲーム~

こんなコンテンツをお探しの方にオススメです

上記のような研修のニーズをお持ちのお客様に向け、体験型のビジネスゲーム研修をご提供します。

ビールゲームのご説明

ビールゲームとは?

「ビールゲーム」は、1960年代にMIT(マサチューセッツ工科大学)の経営大学院で開発された、サプライチェーン・マネジメント(SCM)とシステム思考を学ぶためのビジネスシミュレーションゲームです。名前に“ビール”とある通り、ビール工場から消費者までの供給網をモデルにした設定が特徴で、参加者は各ポジションに分かれてサプライチェーンを構成し、需要に応じて発注・供給を行いながら在庫とコストを管理します。

一見単純なルールに見えるにもかかわらず、実際には在庫の過剰や欠品、情報の遅延など現実さながらの問題が次々と発生し、供給網全体に大きな波及効果(ブルウィップ効果)をもたらします。ゲームを通じて、システム全体を俯瞰する力や、意思決定が持つ影響範囲の大きさ、チーム間の連携の重要性などを体感的に学べるのが最大の魅力です。

【ビールゲームの設定】

参加者は、職人のつくる美味しいビールのサプライチェーンにおいて、工場、一次卸、二次卸、小売の4つのうち、いずれかの役割を担っていただきます。

【ビールゲームの特徴】

1. シンプルなルールで複雑な現象を体験できる

ビールゲームの魅力の一つは、その「ルールのシンプルさ」にあります。基本的なプレイ操作は、毎ターン「受け取る」「出荷する」「発注する」だけ。四則演算レベルの計算で済むため、特別な知識やスキルがなくてもプレイ可能です。

しかし、この単純なルールの中で、参加者は次第に混乱とジレンマに直面します。例えば、あるプレイヤーが「注文が増えたから来週も増えるかもしれない」と考えて発注量を一気に増やすと、その情報が次のプレイヤーに届く頃には、実際の需要よりも何倍もの発注が積み重なってしまいます。

これにより、下流のちょっとした変化が上流に大きな揺れとして現れる「ブルウィップ効果(鞭のように波が増幅する現象)」が発生します。プレイヤー自身は“最善の判断”をしているつもりでも、結果としてサプライチェーン全体に大混乱を招く――このパラドックスこそが、現実のビジネスでもよく起こる問題であり、ゲームが提供する深い学びの一つです。

2. 実践的な学びが得られる“経営の疑似体験”

ビールゲームは、経営者やリーダーが日々直面している「在庫管理」「発注判断」「需要予測」「コストコントロール」といった意思決定の本質を、リアルに疑似体験できる教材です。

たとえば、欠品が続くと、「これ以上在庫を切らすわけにはいかない」と焦って大量発注するプレイヤーが現れます。しかし、それが過剰在庫につながり、次のターンには「在庫が多すぎる!発注をゼロにしよう」と極端な判断をするケースも見られます。このような“人間心理”による振れ幅が、冷静な数値管理を妨げ、サプライチェーンにさらなる波紋を広げていきます。

ゲーム後の振り返りでは、「現場でも似たようなことが起きているかもしれない」という気づきに繋がり、自社の業務への応用を真剣に考える姿が多く見られます。

3. コミュニケーションの不在がもたらすリスクを学べる

ビールゲームでは原則としてプレイヤー間の“口頭での会話や情報交換”は禁止されています。これにより、現実のサプライチェーンが抱える「情報の分断」「部門間の壁」「上意下達の限界」といった課題を自然に浮き彫りにします。

たとえば、製造業者は小売店で何が起こっているかを直接知ることができません。下流での欠品や急な需要増を察知するには、発注書に表れる数字だけが頼り。情報が数字に変換された瞬間、文脈や意図が削ぎ落とされ、誤解や過剰反応を生む原因になります。

実際の研修でも「小売業者がこんなに困っていたとは知らなかった」「もっと早く上流に伝えてくれれば対応できたのに」といった声が多く挙がります。これは、現場でもよく見られる“部門間の連携不足”を象徴しており、社内コミュニケーションの在り方を見直すきっかけにもなります。

4. “なぜうまくいかなかったのか”を振り返る力が育つ

ゲーム終了後には、発注履歴や在庫推移、欠品状況などをグラフ化して分析する「振り返りフェーズ」が設けられます。この時間が、ビールゲームを単なる体験で終わらせず、“学び”へ昇華させる大切なステップです。

「自分は確実に適切な判断をしたはずなのに、なぜ結果は逆になったのか?」という疑問からスタートし、全体の流れを可視化することで「自分の行動が他者にどのような影響を与えていたか」に気づきます。

このプロセスを通じて、単なる事後反省ではなく、「構造的な問題分析」「チーム全体での解決策の模索」といった、実務でも役立つ問題解決スキルが育まれていきます。

このように、ビールゲームは“単純なゲーム”に見えて、非常に奥深い構造を持つ教育ツールです。現場の悩みや業務課題とリンクさせながら進行することで、参加者の行動変容を引き出す「組織開発の起点」としても機能します。

ビールゲームの実施要項

人数

推奨 10〜30名

※30名以上の開催も可能ですが、その際はお問い合わせください。

実施時間

推奨 3時間〜6時間

運営方法

・講師派遣対面型(弊社ファシリテーターの進行)

※申し訳ございませんが、キットのレンタルは弊社では行っておりません。

金額

・講師派遣対面型:150,000円~(税別)

※3時間、15名までの対応の場合

※人数によって金額は変動いたします。

ビールゲームの進め方

①準備

事前に、机の上にビールゲームのシートを設置します。

1チーム4名の役割(小売店、二次卸、一次卸、工場)を決めます。

②ルール説明/初期配置

ルール説明を行います。工場は原材料からビールを生産し、ビールは一次卸、二次卸、小売店を経由し、最終的に顧客(消費者)に配送されます。

ただし、発注から配送には、タイムラグが存在しますので、在庫の保持が必要です。

③ゲームの進行

商品配送—「配送中」に置いてある商品を、左のマスに移動します。

↓↓※工場のプレイヤーは、「原材料」にある商品を左のマスに移動します。

ステップ(2)

注文数オープン—「発注カード」をオープンします。

↓↓※小売店のプレイヤーは、「注文カード」をオープンします。

ステップ(3)

販売&配送—「発注カード(小売限は注文カード)」に記載された数を、左のマスに移動します。

↓↓

ステップ(4)

注文数の記入—ワークシートに注文数、在庫、受注残を記入します。

↓↓

ステップ(5)

発注移動/生産—工場の人は「生産要請」カードをオープンし、そこに書かれている数の商品を「原材料」に置きます。

↓↓

ステップ(6)

発注移動—発注カードを右の「発注中」マスに移動します。

↓↓

ステップ(7)

発注数の決定—発注数を決定し、カードに記入後、右の「発注中」マスに置きます。④結果発表

30期が終了したら、各プレイヤーは自分のコスト額を計算します。

その後、4名のチームメンバーのコスト総額を合計し、チームとしての最終成績を出して発表します。

全チームの計算が完了したら、成績発表を行い、優勝チームを決定します。

⑤振り返り

振り返りのワークシートを使用して、ゲームの振り返りを行います。

「自分のコストを減らすだけでなく、全体最適について考えてプレイすることができたか」

「どうすればよりチームのコスト管理を行うことができたか」について、個人・チームで話し合います。

⑥講義

講義スライドに従って、「氷山モデル」や「システム思考」、「メンタルモデル」についての講義を行います。

一度ゲームで体験していることで、講義の内容への理解が一層深まります。

参加者のご感想

・「最初は在庫が余ってもいいから、受注切れだけは起こさないようにしようと思っていました。小売店と二次卸を見に行ったときに在庫が全くないように見えたので、大きな発注が来るかなと思い準備をしていたつもりですが、全然発注数が増えず、何でだろうと考えていました。」

・「小売、一次卸、二次卸の状況を見て在庫があまりなかったのでこれから発注が増えると思ったため。また受注が多くなったので、多くの生産を行ったら今度は受注が減って多くの在庫を抱えることとなった。自分たちの行動は変えられるが、自分たち以外の環境はコントロールできないことを改めて感じた。もっと買ってほしいとイライラした 笑」

社会医療法人ピエタ会 石狩病院様:http://business-games.jp/casestudy11/実施の様子

ビールゲームを研修に取り入れる活用ポイント

ビールゲームは、単に“ゲーム”として終わるものではなく、経営や組織運営における複雑な現象を体感し、構造的な学びに落とし込むための教育手法として、多様な研修テーマに応用されています。以下では、具体的な活用シーン別にそのコンセプトと教育効果をご紹介します。

1. システム思考研修としての活用

■ 全体最適を見通す力を養う

ビールゲームの最も本質的な学びは「システム思考」です。これは、ある一部の改善が全体にとって本当にプラスになるのか?という“全体最適”の視点を身につける思考法です。

ゲーム中、個々のプレイヤーは「自分の在庫を切らさないように」「コストを抑えよう」と善意で動いているにもかかわらず、結果として全体では欠品や過剰在庫が連鎖的に発生します。この現象は、組織における部門最適の積み重ねが、全体の非効率を生む構造を見事に表現しています。

研修ではこの結果をもとに、「一人ひとりの行動が全体の成果にどう影響したか?」を俯瞰的に振り返り、現実のビジネスで求められる視点の転換を促します。特に、サプライチェーンマネジメント、経営企画、製造管理など、横断的な視野が必要な部署の人材育成に非常に効果的です。

2. コミュニケーション研修としての活用

■ 情報伝達の難しさと重要性を体感

ビールゲームは、「情報が完全に伝わらない状態」をあえて設計された構造を持っています。各プレイヤーは、自分の一つ前後の人の行動しか把握できず、全体像は見えないまま判断を迫られます。

この制限があることで、以下のような“現実の職場でよくある課題”が自然に体験できます。

・意図が伝わらず、数字だけが独り歩きする

・伝言ゲームのように、情報が伝達される過程で歪められる

・情報が遅れて届くことで、意思決定が後手に回る

ビールゲームの後に「情報共有あり」の再プレイを行うと、チームのパフォーマンスが劇的に改善することが多く、その違いを比較することで「情報共有の価値」が強く印象づけられます。

研修では、「情報は伝えた“つもり”では意味がない」「上手な伝え方・聞き方とは何か?」といった、日々の業務コミュニケーションの質を見直す機会となります。新入社員からマネージャー層まで、階層問わず汎用性の高い研修テーマです。

3. チームビルディング研修としての活用

■ 共通の目的に向かって協力し合う力を育む

ゲーム中、プレイヤーは自分の立場だけでなく、「全体の利益を最大化するにはどうするべきか?」という目線での行動が求められます。しかし、それを実現するためには、「ただ個人の判断に任せるだけ」ではうまくいきません。

情報が限られた中でも、次第にプレイヤーたちは以下のような行動を取り始めます。

・周囲の動きを観察し、自ら発注パターンを変える

・裏ルール的に「この数字が来たらこうしよう」と共通認識を持とうとする

・一度ミスをしても責めず、リカバリー方法を一緒に考える

このような協働的な意思決定と連携の体験は、実務のプロジェクトやチーム運営に通じる非常にリアルな訓練です。研修後には、「相手の意図を汲む力」や「役割にとらわれず支援し合う姿勢」が自然と醸成されていきます。

また、初対面同士でも自然に会話が生まれ、笑いも交えながら進むため、チームビルディングの初期フェーズにも最適です。

4. 問題解決思考研修としての活用

■ カオスな状況から“構造的な原因”を見つける力を育てる

ビールゲームでは、プレイヤーが意図しない形で「混乱」「失敗」「結果のズレ」が発生します。その原因を単なる偶然や外部要因に求めるのではなく、“構造的な問題”として見つけ出すことが重要です。

研修後の振り返りでは、以下のような問題解決ステップを用いて、学びを深めていきます。

・現象の観察:欠品や在庫増がいつ・どこで起きたかを可視化

・仮説の立案:なぜそのような結果になったのかをチームで検討

・構造の特定:因果ループ図やフロー図などで“問題の構造”を分析

・再設計:どうすれば問題が起きない構造になるかを提案

このようなプロセスは、まさにPDCAやOODAループ、TOC(制約理論)といった現場改善の思考法に通じるものです。

特に、製造業・流通業・IT開発など、複数のステークホルダーが関与しやすい業種において、問題の“見える化”と“再設計力”の訓練として活用されています。

上記のように、ビールゲームは一つのゲーム体験の中で、「視座」「論理」「関係性」「構造」のすべてに働きかける設計になっています。そのため、多くの企業では以下のような用途で導入されています。

✓経営幹部候補の視座を育てる選抜研修

✓部門横断プロジェクトの立ち上げ時の関係性構築

✓新入社員研修で“チームで動く難しさ”を体験

✓中堅社員の問題発見力・問題解決力強化

✓ロジスティクス部門のSCM理解促進

この汎用性と再現性の高さが、多くの企業研修で選ばれている理由です。

それぞれの研修で、伝えたいメッセージをきちんとお伝えすることが可能ですので、ご安心ください。

ぜひビールゲームを皆様の研修で取り入れてみてください。

資料請求(無料)のお申込みDocument request

ビジネスゲーム検索

システム思考や全体最適な視点をゲームで学び、解決思考を高めるゲーム ~ビールゲーム~

ステップ(1)

ビールゲーム導入事例は下記のURLからご覧ください!