心理的安全性の基本と、対話が果たす役割

「心理的安全性(Psychological Safety)」とは、1999年にハーバード大学のエイミー・エドモンドソン教授が提唱した概念で、「チームの中で自分の考えや感情を率直に表現しても、他人に否定されたり、馬鹿にされたり、処罰される心配がない状態」を指します。この心理的安全性は、単に“仲良し”の職場を意味するものではありません。むしろ、課題やミス、異なる意見が率直に交わされることで、健全な対話が生まれ、結果としてチーム全体のパフォーマンス向上や問題解決能力の強化につながるのです。 心理的安全性が高いチームには、主に以下のような特徴が見られます。

1. 意見や質問が自由にできる雰囲気がある

立場や年齢に関係なく、誰もが発言できる空気があることで、現場の課題やアイデアが表に出やすくなります。2. 失敗を恐れずにチャレンジできる

ミスや失敗が咎められるのではなく、学びの材料と捉えられることで、挑戦への心理的ハードルが下がります。3. 互いに助け合い、感情面でも支援がある

困っているメンバーに声をかけたり、感謝の言葉が自然と出てくる関係性が根づいています。4. 自分らしくいられる

無理に演じたり、本音を隠すことなく、自分の価値観やスタイルを尊重されていると感じられます。 こうした状態をつくるには、「心理的安全性を大切にしましょう」と理念を掲げるだけでは不十分です。特に日本の職場文化では、「空気を読む」「和を乱さない」といった同調圧力が強く働く傾向があるため、建前と本音が分離しやすく、自由な意見交換が抑制されてしまう場面も少なくありません。 この“空気の壁”を乗り越えるための鍵が「対話(ダイアログ)」です。ここで言う対話とは、単なる情報交換や会議のような「話し合い」ではなく、互いの考えや価値観を深く知り合い、違いを尊重するプロセスそのものを指します。対話を通じて関係性の質が変わることで、徐々に安心して発言できる環境が整っていくのです。 たとえば、ある企業のエンジニアチームでは、意見が出にくい会議の空気を変えるために、週1回の「対話の時間」を導入しました。これは、業務の話題ではなく「今感じていること」「最近嬉しかったこと」「困っていること」などを自由に話し合う時間です。最初は沈黙が多かったものの、回数を重ねるうちに、「実は〇〇のプロジェクトで不安がある」といった発言が自然に出てくるようになり、結果としてチーム内での相談や協力が活発化したそうです。 このように、心理的安全性は、“対話の習慣”を通じて、少しずつ育まれていくものです。上司から部下への一方的な「指導」や「促し」ではなく、対等な関係での対話があってこそ、メンバー一人ひとりが「この場では安心して話せる」と感じられるようになります。 本コラムで紹介するワークショップは、まさにこの対話のきっかけをつくるための実践的な手段です。たった1時間でも、立場を超えて本音を語り合う機会を持つことで、組織の空気は確実に変化します。そして、その変化こそが、心理的安全性という目に見えない資産を組織に根づかせる第一歩なのです。心理的安全性を育む7つの対話型ワークショップ

心理的安全性を高めるには、何より「対話の機会」と「安心して話せる雰囲気」が欠かせません。しかし、多忙な職場ではそれらを意識的に設けない限り、自然に生まれることは稀です。ここでは、誰でも取り組みやすく、日常業務の中に取り入れやすい“対話型ワークショップ”を7つ厳選して紹介します。これらのワークは、チーム内の相互理解を促進し、心理的安全性の土壌づくりをサポートします。

① 心のバリアを壊す「自己開示のリレー」

目的: チーム内の人間関係をほぐし、相互理解のきっかけをつくる所要時間: 約20~30分(5人チームの場合)

進め方: 「今までで一番うれしかったこと」や「意外な過去」「仕事以外の趣味」など、少しだけパーソナルなテーマを用意し、1人ずつ話していく。聞き手は話の内容に共感を示すだけでよく、評価やアドバイスは不要。

効果: お互いの人間味に触れることで、表面的な関係から一歩踏み込んだつながりが生まれる。

② 安心して話せる空気をつくる「傾聴シャワー」

目的: “聴く姿勢”を体験的に学び、受け止め合う土台を育む所要時間: 15~30分(ペアで実施)

進め方: ペアになり、一方が3分間自由に話す。相手はうなずきやアイコンタクトだけで「一切口を挟まず」聞き続ける。話し手は、話しているうちに自分の考えが整理されたり、気持ちが落ち着いたりすることを実感できる。

効果: 評価される心配なく話す体験が、安心して話す感覚につながる。

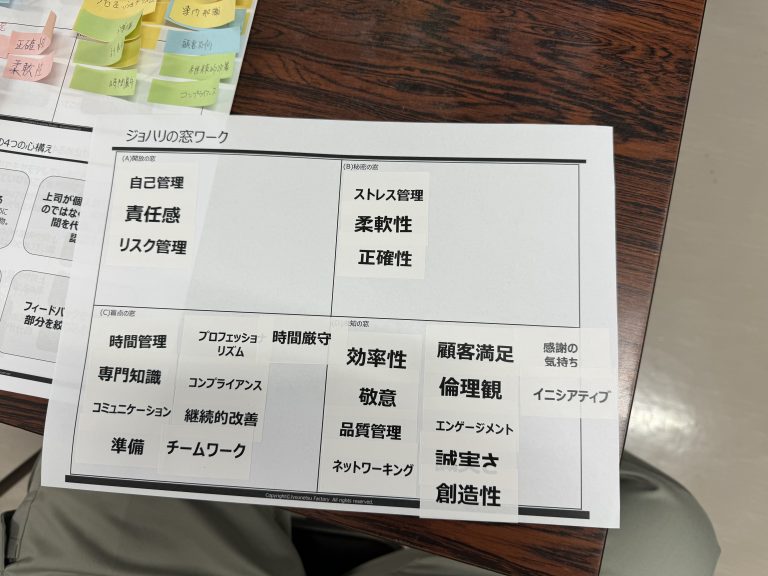

③ 違いを認め合う「価値観トレードゲーム」

目的: メンバー同士の考え方の違いを可視化し、尊重する姿勢を育てる所要時間: 約30~45分

進め方: あらかじめ準備した「大切にしている価値観カード」(例:挑戦、家族、安定、成長、自由など)を使って、自分が大事にしている価値観トップ3を選ぶ。チーム内でそれを紹介し合い、違いについて語る。

効果: 他者の価値観を知ることで、「自分と違ってもOK」という意識が芽生える。

④ 感情共有から始める「感情天気予報」

目的: チームの“今の気分”を見える化して、感情を言語化する習慣をつくる所要時間: 5~10分

進め方: 会議の冒頭などに、「今の自分の気分を天気で表現すると?」と問いかけ、順番にシェア。例:「今日は晴れ。週末にリフレッシュできたので気分が良い」「曇り時々雨。案件の進捗が遅れていて少し焦りがある」など。

効果: 感情を表に出すことへの抵抗が減り、気遣いや声かけが自然に生まれる。

⑤ フィードバック文化をつくる「感謝と改善のフィードバックラウンド」

目的: 意見を伝える・受け取る経験を通じて、フィードバックへの心理的抵抗を減らす所要時間: 30~60分

進め方: チーム内の1人に対し、他のメンバーが「感謝したいこと」「より良くするための提案」を順番に伝える。伝え方は「Iメッセージ」で。「○○してくれて嬉しかった」「もっと○○できると良いと思う」など。

効果: 攻撃ではなく、建設的な対話ができる風土を育てる。

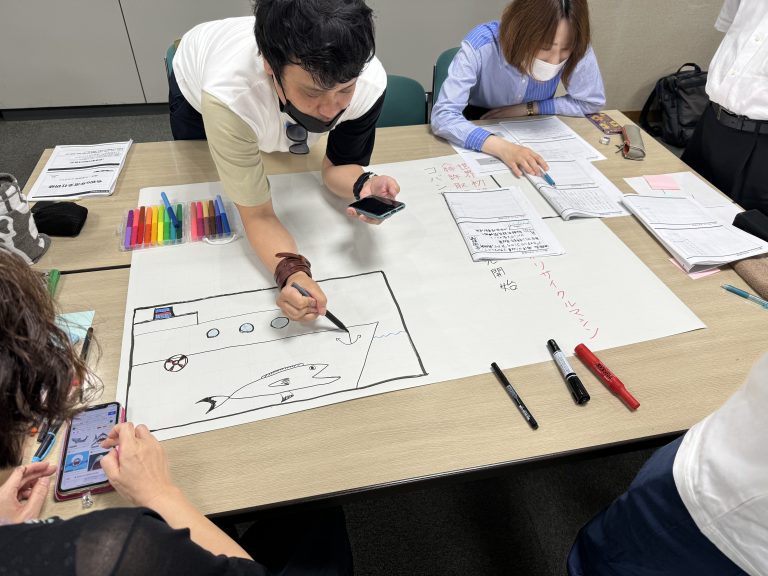

⑥ チームの理想像を描く「未来の新聞づくり」

目的: 共通ビジョンの共有と、心理的な一体感の醸成所要時間: 60分~90分

進め方: グループで「1年後の理想のチームの姿」を“新聞の一面”として描く。見出し、リード文、写真など自由に表現。完成後は各グループで発表し合う。

効果: 同じ方向を目指す仲間意識が育ち、安心して意見が言えるベースになる。

⑦ 小さな勇気を後押しする「チャレンジ宣言と応援カード」

目的: チャレンジする文化を育み、背中を押し合うチームをつくる所要時間: 20~30分

進め方: 各自が「今、挑戦したいこと」「やってみたいこと」を紙に書いて発表。それに対して、メンバーが応援メッセージをカードに書いて渡す。

効果: 「応援されている」という実感が、挑戦への安心感を生む。 これらのワークショップは、特別なトレーニングを受けたファシリテーターでなくても実施できるものばかりです。日常のミーティングや朝礼、定例会議などに少しだけ組み込むことで、少しずつ組織の空気が変わっていきます。重要なのは、「正解を出すこと」ではなく、「安心して話す体験を重ねること」。その積み重ねが、心理的安全性の土台を築くのです。

ワークショップを効果的に活かすためのポイント

対話型ワークショップは、心理的安全性の“きっかけ”をつくる非常に有効な手段ですが、単発で実施しただけでは定着にはつながりません。むしろ、一度だけ行って「やった気」になってしまうことで、その後の変化を放置してしまうリスクすらあります。 ここでは、対話型ワークショップを職場文化として根づかせるために押さえておきたい、実施のコツと工夫を紹介します。

1. 「一過性」ではなく「習慣化」を意識する

心理的安全性は、1回のワークショップで劇的に高まるものではなく、継続的な取り組みによって少しずつ育まれていきます。そのためには、対話の機会を定期的に設け、「対話があるのが当たり前」という空気を職場に定着させることが重要です。 たとえば、週1回の朝礼で「感情天気予報」を行う、月1回のチームミーティングで「自己開示のリレー」や「価値観トレード」を繰り返す、といった“ルーティン化”が効果的です。回数を重ねるうちに、メンバー同士が安心して本音を話せるようになり、チーム内の関係性が自然と深まっていきます。2. ファシリテーターのあり方が成功を左右する

ワークショップを進行するファシリテーターの姿勢は、参加者の安心感に大きく影響します。心理的安全性を育む場では、「教える・導く」というスタンスではなく、「一緒に話す・聴く」姿勢が求められます。 特に注意したいのは、発言に対する評価やジャッジを避けること。「それは違うのでは?」「もっとこうしたほうが良いよ」など、ついアドバイスをしたくなる場面でも、まずは相手の話を受け止め、共感することが優先です。 また、「沈黙」を恐れずに受け入れることもポイントです。対話の中で沈黙が生まれたとき、それは“考えている時間”であり、無理に埋める必要はありません。沈黙の後に出てくる言葉こそが、本音であることも少なくないのです。3. ワーク後の「振り返り」を必ずセットにする

ワークショップを終えたあとに、「このワークから何を感じたか」「職場でどんな変化がありそうか」といった振り返りの時間を設けることで、体験が“気づき”として定着しやすくなります。 たとえば、以下のような問いを使って、簡単な共有をしてみましょう。 ・「今日のワークで印象に残ったことは?」・「他の人の話を聞いて、どんな気づきがあった?」

・「明日から仕事で実践したいことは?」 この振り返りは、短時間でも構いません。ポイントは「内省」と「他者との共有」の両方を行うこと。話すことで気づきが整理され、チーム内での学びが共有されることで、変化が広がりやすくなります。

4. 上司・リーダーの参加が効果を左右する

もう一つ見落とされがちなのが、「組織の上層部が関わるかどうか」です。部課長クラスの管理職が「見守る立場」ではなく、当事者としてワークに参加することが、チームの安心感に大きく影響します。 たとえば、上司が自ら失敗談や感情を開示することで、部下が「この職場では言っても大丈夫なんだ」と安心できるようになります。逆に、上司が形式的に参加しているだけだと、メンバーは本音を言いづらくなります。 心理的安全性の浸透には、「上司がどれだけ“安全な存在”であるか」を見せることが極めて重要なのです。5. 小さな変化を見逃さず、称賛する

最後に大切なのは、ワークショップを通じて起きた小さな変化をチーム全体でポジティブに共有し、称賛することです。 ・「〇〇さんが、初めて会議で意見を言ってくれた」・「最近、雑談の中で気持ちを話す人が増えた」

・「以前より、相談がしやすくなった気がする」 こうした変化に気づき、フィードバックを送り合うことで、心理的安全性は一過性のものではなく、組織文化として根づいていきます。 心理的安全性は、“空気”であり“関係性”であり“日々の行動”の積み重ねです。対話型ワークショップはその第一歩であり、これをどう活かし、どう継続するかが、最も重要なポイントなのです。

対話が生んだ心理的安全性の変化

実際に、対話型ワークショップを通じて心理的安全性が高まり、チームの雰囲気や業務の成果に好影響を与えた事例が増えてきています。ここでは、2つの事例を紹介します。いずれも、“話すことの大切さ”を再認識させてくれる好例です。

事例①:沈黙が支配していた営業チームが、“感情天気予報”で変わった

ある中堅IT企業の営業部では、日々の営業会議が「静かな場」になっていました。上司からの指示に対して部下はうなずくだけで、ほとんど発言がなく、若手社員からは「何を言っても否定されそうで怖い」という声も聞かれていました。 このチームでは、「感情天気予報」を毎週の営業ミーティングの冒頭5分に取り入れました。最初は「晴れ、曇り」など当たり障りのない表現が多かったものの、徐々に「台風」「霧」など、内面の状態を素直に表現するメンバーが増えていきました。 ある日、若手社員が「今日は雷です。提案に自信があったのに、先方に全否定されて落ち込んでます」と話したところ、周囲の先輩社員が「その気持ち、よくわかる」「昔、同じような経験をしたことがある」と共感を寄せました。そこから自然と対話が生まれ、チーム内の空気が明らかに柔らかくなったのです。 導入から3か月後には、上司が「最近、みんながよく話すようになった」と変化を実感。若手社員の離職も減り、会議では自発的な意見が飛び交うようになったと言います。事例②:製造現場の“怖い上司”が、ワークショップで「仲間」になった

製造業のある工場では、リーダーの厳しい指導が現場に緊張感をもたらしていました。ミスを報告できずに放置される事態も発生し、心理的安全性の低さが深刻な課題となっていました。 そこで導入されたのが「価値観トレードゲーム」と「自己開示リレー」を組み合わせたワークショップ。20名のチームを4グループに分けて実施しました。最初は、上司(ライン長)も部下たちも表情が硬く、「あまりしゃべりたくない」という雰囲気でした。 しかし、価値観カードを使って「大切にしていること」を共有し合う中で、上司が「実は“安心して任せられるチーム”をつくりたいから、つい口調が強くなってしまう」と語ると、部下たちから「そんな気持ちがあったとは思わなかった」と驚きの声が上がりました。 さらに、自己開示リレーで上司が「小さい頃に親に怒られた経験が今の性格に影響している」と語ると、場の空気が一気に和らぎ、部下たちも「自分もミスが怖くて報告できないときがある」と素直な声を出し始めました。 ワークショップ後、現場では「話しても大丈夫」「相談しても怒られない」という雰囲気が醸成され、改善提案やヒヤリハットの報告数が2倍に増加。安全性の向上にもつながったといいます。 実践の教訓:「変化」は小さな対話から始まる これらの事例に共通するのは、「特別なスキル」や「大がかりな制度変更」がなくても、対話の場を設けるだけでチームの関係性が変わるという点です。 ポイントは、“相手を知ること”と“自分を見せること”。心理的安全性は、制度でなく関係性の質によって育まれるのです。まとめ

心理的安全性は、単なる一時的な雰囲気ではありません。それは、組織の中に深く根を張り、日々の行動やコミュニケーションに自然とにじみ出てくる「文化」です。そして、その文化を育てる最初の一歩が、「対話」であることは間違いありません。 対話とは、お互いの意見をぶつけ合う“議論”ではなく、相手の背景や考えを理解しようとする“関係性のプロセス”です。相手を変えようとするのではなく、「そういう考え方もあるんだ」と受け止めること。評価や結論を急がず、まずは相手を“知ろう”とする姿勢が対話の本質です。 このような対話が職場の中で日常的に行われるようになると、メンバーは安心して自分の意見や感情を表現できるようになります。たとえ異なる意見が出ても、それを「対立」と捉えるのではなく、「多様性」として受け入れられる風土が育まれていきます。これこそが心理的安全性のある組織の姿です。 今回ご紹介した7つのワークショップは、どれも特別な準備や高いファシリテーションスキルを必要としない、導入しやすいものばかりです。たとえば、朝の10分を使って「感情天気予報」を実施するだけでも、チームの空気が変わります。週1回のミーティングで「自己開示のリレー」や「価値観トレードゲーム」を取り入れるだけでも、相互理解の深さは格段に変わってきます。 大切なのは、小さくても継続的に取り組むことです。心理的安全性は、「1回やれば完成するもの」ではありません。日常の中に少しずつ“対話の習慣”を取り入れることで、じわじわと根づいていくのです。そして、その習慣が根づいたとき、職場には「発言しやすい」「失敗しても受け入れられる」「協力し合える」空気が流れ始めます。 加えて、リーダーやマネジメント層の姿勢も極めて重要です。上司自身が“安心して本音を話せる存在”になることで、チーム全体に安心感が波及します。心理的安全性の文化をつくるうえで、管理職の態度と言動は最大の影響力を持っています。上司の「あなたの意見を聞きたい」というひと言が、部下の背中を押す場面も少なくありません。 そして、最後に強調したいのは、「心理的安全性は、成果を出すための“手段”である」ということです。単に職場の雰囲気を良くするためだけではなく、イノベーションを生み出し、離職を防ぎ、困難を乗り越える強いチームをつくるために必要な基盤。それが心理的安全性です。

はじめの一歩は「対話の場」をつくること

難しく考える必要はありません。今日からできることはたくさんあります。 ・朝の5分を使ってお互いの気分を共有してみる・会議の冒頭に「最近、嬉しかったこと」を話し合ってみる

・「あなたの話をもっと聞かせて」と伝えてみる こうした小さな“対話の積み重ね”が、やがて大きな組織文化を形づくるのです。 「心理的安全性がある職場」は、つくろうと思えば誰にでもつくれます。 今日ここから、あなたのチームに“対話”をはじめてみませんか?

【執筆者情報】

ビジネスゲーム研究所 米澤徳晃

研修会社に入社後、研修営業、研修講師業に従事。その後、社会保険労務士法人で人事評価制度の構築やキャリアコンサルティング活動に従事。その後、独立。講師登壇は年間100登壇を超え、講師としてのモットーは、「仕事に情熱を持って、楽しめる人たちを増やし続けたい」という想いで、企業研修を行っている。