目次

ロゲイニングとは?

チームビルディング研修としてのロゲイニングの効果

① リーダーシップとフォロワーシップを体感的に学ぶ

② コミュニケーション力の質を高める

③ 戦略的思考と判断力の強化

④ チームの信頼関係と一体感を育む

実際の研修プログラム例

【STEP1】オリエンテーション

【STEP2】戦略立案フェーズ

【STEP3】ロゲイニング実施

【STEP4】ゴール・結果発表

【STEP5】振り返りワークショップ

【STEP6】職場実践へのフォローアップ

ロゲイニング研修を成功させるポイント

① チェックポイント設計が「学び」を左右する

② チーム編成は「異質×異階層」が効果的

③ 競争と協働のバランスを取る

④ 振り返り(リフレクション)を必ず入れる

⑤ 安全管理と天候リスクの対策を忘れずに

ロゲイニングとは?

チームビルディング研修としてのロゲイニングの効果

① リーダーシップとフォロワーシップを体感的に学ぶ

② コミュニケーション力の質を高める

③ 戦略的思考と判断力の強化

④ チームの信頼関係と一体感を育む

実際の研修プログラム例

【STEP1】オリエンテーション

【STEP2】戦略立案フェーズ

【STEP3】ロゲイニング実施

【STEP4】ゴール・結果発表

【STEP5】振り返りワークショップ

【STEP6】職場実践へのフォローアップ

ロゲイニング研修を成功させるポイント

① チェックポイント設計が「学び」を左右する

② チーム編成は「異質×異階層」が効果的

③ 競争と協働のバランスを取る

④ 振り返り(リフレクション)を必ず入れる

⑤ 安全管理と天候リスクの対策を忘れずに

ロゲイニングとは?

ロゲイニング(Rogaining)とは、地図とコンパスを頼りに、制限時間内でできるだけ多くのチェックポイントを巡り、得点を競うナビゲーションスポーツです。1970年代にオーストラリアで誕生し、当初は長距離の山岳競技として行われていましたが、近年では街中や公園などを舞台にした短時間・ライト形式のロゲイニングも増え、体力差に関係なく幅広い層が楽しめる“知的スポーツ”として人気を集めています。 基本ルールはシンプルです。 参加者には、複数のチェックポイント(CP)が記された地図と、得点表が配られます。それぞれのCPには得点が設定されており、遠い・難易度が高いCPほど高得点。チームは制限時間(たとえば90分や120分)の中で、どのルートを選び、どの順番で回るかを自ら決めます。最終的に、回収したポイントの合計得点で順位が決まります。つまり、単に速く走るだけでは勝てず、「戦略立案」「役割分担」「現場判断」の3つが鍵となるのです。 この“戦略的思考と協働の融合”こそ、ロゲイニングが企業研修として注目される理由です。時間・体力・情報といった限られたリソースをどう活用し、チームで最大の成果を上げるか。これはビジネスにおけるプロジェクト推進とまったく同じ構造を持っています。 たとえば、チェックポイントを巡るルート選定は「戦略立案」にあたります。時間配分を考え、リスクとリターンを比較しながら最適解を導き出す思考は、営業戦略や業務改善の計画立案に通じます。また、フィールド上では、刻々と変わる状況への対応力も求められます。予想外の通行止めやチームメンバーの疲労といった“トラブル”を、どう連携して乗り越えるかが試されるのです。 さらに、ロゲイニングは“役職を超えたフラットなコミュニケーション”を生み出します。上司・部下・新入社員といった肩書きが関係なく、全員が対等に意見を出し合い、決断し、行動する。その瞬間、普段の職場では見られない一体感が生まれます。これは、ロゲイニングが単なるスポーツではなく「共同意思決定のシミュレーション」として機能しているからです。 また、ロゲイニングは「体力勝負」ではなく、「知力勝負」の要素が強い点も特徴的です。実際、企業研修では走るのではなく“歩きながら考えるロゲイニング”として実施するケースも多く、運動が苦手な人や年齢層が高い参加者でも安心して取り組めます。特に、建設業やIT業、医療業界など、多様な年齢層や職種が混在する組織では、“誰も置き去りにしない協働型アクティビティ”として高い評価を得ています。 ロゲイニングが提供するのは、単なるレクリエーションではありません。地図を前に戦略を立て、現場で意思決定し、チーム全員でゴールを目指す――その一連の体験は、まさに「チームビルディングの縮図」といえるのです。

チームビルディング研修としてのロゲイニングの効果

ロゲイニングを研修に導入する最大の魅力は、楽しさと実践的な学びが両立することです。 単に“体を動かすイベント”ではなく、“チームで戦略を立てる学びの場”として、職場で求められる多くのスキルを自然に体験・強化することができます。ここでは、代表的な4つの学習効果を紹介します。

① リーダーシップとフォロワーシップを体感的に学ぶ

ロゲイニングでは、チームごとに役割を分担します。 地図を読むナビゲーター、時間管理を担うタイムキーパー、ルート選定の戦略担当、チーム全体を鼓舞するリーダーなど、それぞれが自発的に役割を果たすことでチームが機能します。 この過程では、「指示を待つ」姿勢ではなく、「自ら動く」姿勢が自然に求められます。 また、リーダー役を体験することで、全体を俯瞰しながら判断する力が磨かれ、逆にフォロワーとして支える立場を経験することで、上司や同僚の立場を理解する共感力が育まれます。 特に、普段の職場では見えにくい“メンバーのリーダーシップ資質”が表に出やすく、研修後のマネジメント評価や人材育成のヒントにもつながります。

② コミュニケーション力の質を高める

制限時間内に効率よくポイントを巡るためには、常にチーム内での情報共有と意思決定が必要です。

「次はどのルートを行く?」「どこに寄り道する?」「全員の体力は大丈夫?」といった会話を重ねながら行動します。 ここで求められるのは、単なる会話量ではなく、“伝え方の精度”と“聞く姿勢”です。 誤解を生まないように具体的に伝える「報告・連絡・相談(ホウレンソウ)」や、相手の意図をくみ取る傾聴力が問われます。 また、意見の衝突が起きた際に「どう折り合いをつけるか」「どの基準で判断するか」を話し合う場面は、まさにコンセンサス形成の実践。これにより、普段の会議やプロジェクトにおける議論の質も向上します。

③ 戦略的思考と判断力の強化

ロゲイニングでは、スタート時点で限られた情報をもとに戦略を立てます。 高得点のポイントを狙うか、安全に確実なルートを回るか――どの判断にもリスクとリターンが存在します。 この思考プロセスは、ビジネスにおける「限られたリソースをどう活用するか」という意思決定と同じです。 たとえば、 ・ 営業活動でどの顧客を優先するか

・ プロジェクトでどの課題に時間をかけるか といった判断構造に通じています。 さらに、実際の行動中には「予定外のトラブル」も発生します。 道を間違える、時間が足りなくなる、メンバーが疲労する……。こうした状況下で「どう立て直すか」をチームで即断することで、柔軟な判断力と対応力が磨かれます。

④ チームの信頼関係と一体感を育む

ロゲイニング研修の終盤、ゴールにたどり着いた瞬間に生まれる達成感は格別です。

汗をかき、迷いながらも、チーム全員で決断して前進した経験は、言葉以上に強い信頼を築きます。 この「共に達成する体験」は、心理的安全性の高いチームを形成するうえで非常に効果的です。 特に、部署や年次を超えてメンバーを編成すると、普段話す機会の少ない社員同士が自然に打ち解け、職場での協働意識が高まります。 また、表彰式や振り返りセッションで成果を共有することで、互いの努力を認め合う文化が醸成されます。これは、組織全体のエンゲージメント向上にも直結します。 ロゲイニングは、単なるレクリエーションではなく、チームの思考と行動を可視化する場です。 リーダーシップ、コミュニケーション、戦略思考、信頼関係――これら4つの力をバランスよく体感的に学べることが、他の研修にない最大の特徴です。 次章では、実際に企業で導入されているロゲイニング研修のプログラム構成と、具体的な進行の流れを紹介していきます。

実際の研修プログラム例

ロゲイニングを企業研修として導入する際は、「スポーツイベント」ではなく「学習プログラム」として設計することが成功の鍵です。ここでは、実際の研修の流れを時間軸に沿って紹介します。

【STEP1】オリエンテーション(約30分)

研修の冒頭では、まず目的を明確に伝えます。 「チームで協働して成果を上げる」「限られた時間の中で最善の判断を行う」「役職を超えて信頼関係を築く」など、学習ゴールを設定することで、単なるレクリエーションではなく“意図を持った学び”に変わります。 その後、地図・ルールブック・スコア表を配布し、ルール説明を行います。初めての参加者にもわかりやすいよう、事前に模擬チェックポイントを紹介したり、練習問題を行うとスムーズです。 この段階で、チームごとにリーダー、ナビゲーター、タイムキーパーなどの役割を決め、戦略会議へと移ります。【STEP2】戦略立案フェーズ(約20〜30分)

各チームは、制限時間内により多くの得点を取るためのルートを検討します。 地図上のポイントを見ながら、「高得点を狙うリスクルート」か「確実に回る安定ルート」かを話し合い、時間配分・優先順位・移動ルートを明確にします。 この時間こそ、ロゲイニング研修の核心です。 全員が意見を出し合い、最適なプランを導く過程で、リーダーシップ・論理思考・傾聴力が試されます。講師はこの段階で各チームを観察し、チーム内のコミュニケーションや意思決定スタイルを記録しておくと、後のフィードバックに活かせます。【STEP3】ロゲイニング実施(約90〜120分)

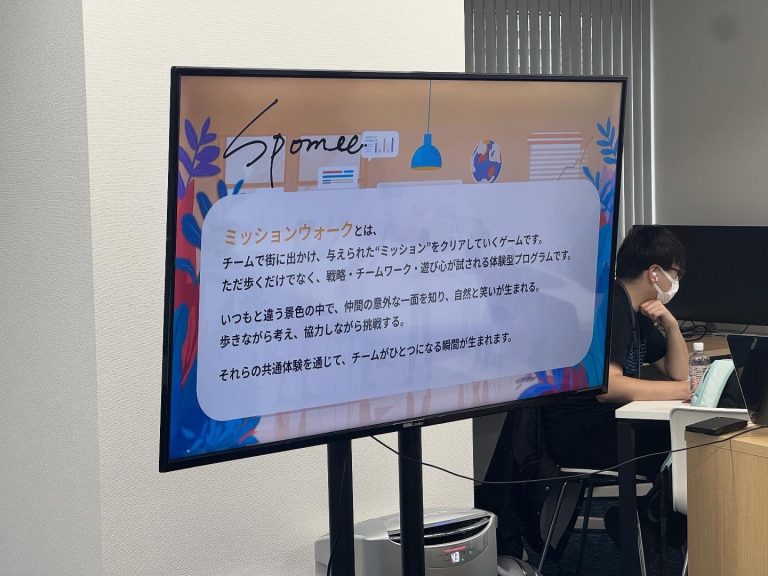

いよいよフィールドに出発です。屋外の公園や街中などに設置されたチェックポイントを巡り、写真撮影やQRコード読み取りなどで得点を獲得していきます。 このフェーズでは、「計画通りに進めるチーム」と「現場で修正を重ねるチーム」に分かれます。 予想外の事態(通行止め、疲労、地図の読み間違いなど)が起こる中で、どのように意思決定を行うかがポイントです。 まさに、“現場対応力”と“柔軟な判断”のトレーニングとなります。 講師は、各チームの行動をチェックしながら、コミュニケーションの質やリーダーの振る舞いなどを観察・記録します。【STEP4】ゴール・結果発表(約30分)

制限時間終了後、全チームが集合し、得点を集計します。 単なる順位発表だけでなく、「戦略の工夫」「チームの一体感」「柔軟な対応」などの観点で表彰を行うと、どのチームも称え合える雰囲気になります。 順位よりも“成果までのプロセス”を評価することが、研修としての意義を高めます。【STEP5】振り返りワークショップ(約60分)

個人振り返りまず、参加者一人ひとりに「学びのフィードバックシート」を配布します。 – どの場面でチームがうまくいったか

– どの瞬間に迷い・衝突が生まれたか

– 自分はどんな役割を果たしたか これを内省的に記入し、行動の背景を振り返ります。 チーム共有

続いて、チーム単位でディスカッションを行い、 「なぜその判断をしたのか」「次に活かせるポイントは何か」を整理します。 講師は、「チームでの成功要因」「個人の貢献度」「課題の再発防止策」などを問いかけながら、ビジネスに置き換える支援を行います。 全体共有・講評

最後に全体発表を行い、講師が“気づきの整理”を促します。 「現場の判断力」「報連相のスピード」「信頼の醸成」などをキーワードに、ロゲイニング体験が職場でどう活かせるかを具体的に結びつけてまとめます。

【STEP6】職場実践へのフォローアップ

研修後は、1〜2週間後に「行動変容のフォロー」を行うことで学びが定着します。 たとえば、 ✓ チーム内コミュニケーション改善のミーティング実施✓ 業務プロジェクトで“ロゲイニング式の役割分担”を試してみる

✓ 朝会で戦略思考を共有する など。 体験を日常業務に橋渡しする工夫が、研修の効果を持続させます。 このように、ロゲイニング研修は「動く」「考える」「振り返る」の3段階構成で設計されています。 特に、戦略会議 → 実践 → 共有という一連の流れは、まさにPDCAサイクルそのもの。 参加者は“チームで成果を出す流れ”を身体で理解し、職場に戻ってもすぐに応用できる実践力を身につけることができます。

ロゲイニング研修を成功させるポイント

ロゲイニングは“体験型チーム戦略研修”として大きな効果を発揮しますが、実施の設計次第でその成果は大きく変わります。 ここでは、研修を成功に導くための5つのポイントを紹介します。

① チェックポイント設計が「学び」を左右する

ロゲイニング研修において最も重要なのが、チェックポイント(CP)の設計です。 単に「到達するだけ」のポイントではなく、「思考」や「対話」が生まれる仕掛けを加えることで、学習効果が格段に高まります。 たとえば、 ✓ 会社の理念やスローガンに関するクイズ

✓ 部署横断で知っておくべき豆知識

✓ チーム全員で協力しないとクリアできない写真ミッション といった課題を組み合わせると、ロゲイニングが“組織理解研修”や“理念浸透研修”にもなります。 また、得点配分にメリハリをつける(例:遠いCP=高得点)ことで、戦略思考がさらに促進されます。

② チーム編成は「異質×異階層」が効果的

ロゲイニング研修では、普段一緒に仕事をしないメンバーで構成するのが理想です。 部署や役職をシャッフルし、初対面のメンバー同士で協力することで、“多様性の中で成果を出す力”を磨くことができます。 特に、若手と管理職を混合させると、互いの立場理解が深まり、 「上司がこんなにフットワーク軽いとは思わなかった」「若手の意見が意外と鋭い」といった新しい発見が生まれます。こうした“関係性の再構築”が、職場に戻ってからの風通しの良いコミュニケーションにつながります。

③ 競争と協働のバランスを取る

ロゲイニングは得点を競うゲーム形式のため、自然に「勝ちたい」というモチベーションが生まれます。 この競争要素は研修を盛り上げる重要な要素ですが、過剰に競わせると“勝敗”だけに意識が向き、学びが薄れてしまうこともあります。 理想的なのは、「全チームが成果を称え合える設計」にすること。 たとえば、 ✓「最も協力的だったチーム賞」

✓「戦略が優れていたチーム賞」

✓「笑顔で完走したチーム賞」 など、複数の表彰軸を設定することで、学びと達成感の両立が実現します。

④ 振り返り(リフレクション)を必ず入れる

ロゲイニング研修は「走って終わり」にしてしまうと、ただのレクリエーションで終わってしまいます。 体験の中で得た気づきを言語化・構造化する「振り返りワーク」が、学習定着の核心です。 講師は、次のような問いを投げかけてディスカッションを促します: – どの場面でチームがうまく連携できたか?

– 意見が分かれたとき、どう解決したか?

– 職場のチームに置き換えると、どんな改善ができるか? この問いかけを通じて、参加者は「体験→気づき→行動変容」の流れを実感できます。

⑤ 安全管理と天候リスクの対策を忘れずに

屋外で行うロゲイニングでは、安全管理も重要な要素です。 事前に下見を行い、危険箇所を除外するほか、 ・ 雨天時は屋内施設やショッピングモールを使う「インドア・ロゲイニング」

・ 講堂やオフィスを舞台にした「フロア・ロゲイニング」 など、天候に左右されない代替案を用意しておくと安心です。 また、移動距離・制限時間を調整することで、年齢層の幅が広い職場でも全員が楽しめるようになります。 ロゲイニング研修の最大の強みは、どんな業界・組織にも合わせてカスタマイズできる柔軟性にあります。 理念浸透、チーム連携、リーダー育成、階層交流――目的に応じて設計を変えることで、学びの深さは何倍にも広がります。 重要なのは、「走ること」ではなく「考えること」「協働すること」。 ロゲイニングは、楽しさの中に“組織の本質的課題”を映し出す鏡なのです。

まとめ

ストロータワーは、単純な“ものづくり”を超えた、人と組織の学びを可視化する体験型プログラムです。限られた時間と材料の中でタワーを積み上げるという挑戦を通じて、参加者は自然とリーダーシップ・コミュニケーション・創造性・協働の本質に気づきます。失敗しても立ち上がる、意見を出し合う、支え合う――その一つひとつの行動が、チームを強くする力になります。 このワークの本質は「高さを競う」ことではなく、「チームとしてどう成長するか」を体感することにあります。完成したタワーの形や高さよりも、そこに至る過程の中にこそ、真の学びがあります。会話の質、意思決定の仕方、信頼関係の築き方。それらを振り返ることで、職場での行動変化へとつながります。 ストロータワーは、誰でも取り組めるシンプルなワークでありながら、組織の未来を変える“原体験”となり得ます。 タワーを積み上げることは、すなわち信頼を積み上げること。 チームの挑戦と成長を象徴するこのアクティビティは、これからも多くの現場で、人と人をつなぎ、学びの力を育て続けていくでしょう。

【執筆者情報】

ビジネスゲーム研究所 米澤徳晃

研修会社に入社後、研修営業、研修講師業に従事。その後、社会保険労務士法人で人事評価制度の構築やキャリアコンサルティング活動に従事。その後、独立。講師登壇は年間100登壇を超え、講師としてのモットーは、「仕事に情熱を持って、楽しめる人たちを増やし続けたい」という想いで、企業研修を行っている。