目次

ストロータワーとは?シンプルな中にも“学びの構造”

1. シンプルな素材で、深い学びを引き出すアクティビティ

2. 制約が創造力を生む――限られた条件の中で成果を出す

3. チームごとに異なるアプローチ―思考と行動の多様性

4. 役割分担と多様性がチームの成果を決める

5. “倒壊”から学ぶPDCA―失敗が最大の教師

6. コミュニケーションの質が成果を左右する

ストロータワーで見える“チームの特徴”――成果を分けるのはコミュニケーションと意思決定

1. 同じ条件でも結果が違うのはなぜか?

2. 成功するチームの共通点――会話と合意形成のスピード

3. 失敗するチームに共通する落とし穴

4. チーム内のリーダーシップとフォロワーシップ

5. タワーが映し出す「チーム文化」の鏡

ストロータワーを研修に活かす―「体験」が「気づき」に変わる瞬間

1. なぜ今、体験型研修が注目されているのか

2. 実施の流れ―ストロータワー研修の基本ステップ

3. 導入シーン別の活用例

4. “振り返り”が学びを深める鍵

“振り返り”がチームを成長させる――ストロータワーの本当の価値

職場で生かす――ストロータワーの学びを“行動”に変える

1. ワークで終わらせない、実務への橋渡し

2. ストロータワーが教える“成果を出す組織”の3つの条件

3. 学びを行動化する―“次の一歩”の設定

4. ストロータワーがもたらす“組織文化の変化”

ストロータワーとは?シンプルな中にも“学びの構造”

1. シンプルな素材で、深い学びを引き出すアクティビティ

2. 制約が創造力を生む――限られた条件の中で成果を出す

3. チームごとに異なるアプローチ―思考と行動の多様性

4. 役割分担と多様性がチームの成果を決める

5. “倒壊”から学ぶPDCA―失敗が最大の教師

6. コミュニケーションの質が成果を左右する

ストロータワーで見える“チームの特徴”――成果を分けるのはコミュニケーションと意思決定

1. 同じ条件でも結果が違うのはなぜか?

2. 成功するチームの共通点――会話と合意形成のスピード

3. 失敗するチームに共通する落とし穴

4. チーム内のリーダーシップとフォロワーシップ

5. タワーが映し出す「チーム文化」の鏡

ストロータワーを研修に活かす―「体験」が「気づき」に変わる瞬間

1. なぜ今、体験型研修が注目されているのか

2. 実施の流れ―ストロータワー研修の基本ステップ

3. 導入シーン別の活用例

4. “振り返り”が学びを深める鍵

“振り返り”がチームを成長させる――ストロータワーの本当の価値

職場で生かす――ストロータワーの学びを“行動”に変える

1. ワークで終わらせない、実務への橋渡し

2. ストロータワーが教える“成果を出す組織”の3つの条件

3. 学びを行動化する―“次の一歩”の設定

4. ストロータワーがもたらす“組織文化の変化”

ストロータワーとは?シンプルな中にも“学びの構造”

1. シンプルな素材で、深い学びを引き出すアクティビティ

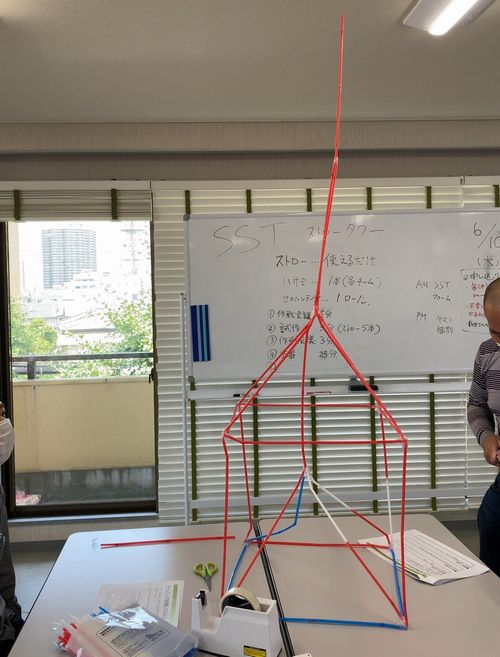

ストロータワーとは、限られた材料(主にストローとテープ)を使い、自立するタワーをどれだけ高く・安定して作れるかを競うアクティビティです。使う素材は非常にシンプルですが、制限時間内で成果を出すには、チームの計画力・創造力・コミュニケーション能力が欠かせません。 一見すると子どもの工作のようですが、実際にやってみると、驚くほど多くの学びが潜んでいます。企業研修の現場では、初対面同士のメンバーが協力して課題に挑むことで、短時間で信頼関係を築ける「チームビルディングワーク」として人気があります。また、学校教育では、構造力学や創造的思考を体験的に学ぶ教材としても活用されています。つまりストロータワーは、遊びながらチームと個人の力を引き出す教育的プログラムなのです。2. 制約が創造力を生む――限られた条件の中で成果を出す

このワークの面白さは、「制約条件」があることです。 使えるのはストローとテープのみ、そして制限時間は15〜20分ほど。限られた資源の中で「どうすれば高く立てられるか」「どうすれば崩れにくいか」を瞬時に考えなければなりません。 ここで浮かび上がるのが、“制約があるからこそ創造性が生まれる”という原則です。 人は自由すぎる環境ではかえって工夫をしません。材料や時間に制限があるからこそ、チームは知恵を絞り、試行錯誤しながら最適解を模索します。これはまさに、現実のビジネスやプロジェクトマネジメントと同じ構図です。限られたリソースの中で成果を出す力――それがストロータワーの中で自然と鍛えられるのです。3. チームごとに異なるアプローチ―思考と行動の多様性

同じ材料、同じ条件でも、チームごとに結果はまったく異なります。 あるチームは「設計を先に固めよう」と図面を描き、理論的に進めます。別のチームは「とにかく作って試してみよう」と手を動かしながら改善を重ねます。 前者は計画性と論理的思考に優れ、後者は柔軟性とスピード感に富みます。どちらも一長一短であり、最終的な成果はチームの意思決定スタイルとリーダーシップの発揮方法によって変わります。この違いこそ、ストロータワーが“チームの特徴を可視化するツール”と呼ばれるゆえんです。4. 役割分担と多様性がチームの成果を決める

ストロータワーを進めていくと、自然と役割分担が生まれます。 リーダーとして指示を出す人、全体を俯瞰して構造を考える人、手先が器用で組み立てを担う人、そしてチームを盛り上げるムードメーカー。誰か一人が欠けても、タワーは完成しません。 ここにあるのは、まさに多様性がもたらすチームの強さです。異なる考え方やスキルを持つメンバーが協力し合うことで、より安定した、より高い構造物が生まれます。この「違いが価値になる」という体験が、チームビルディングの本質的な学びへとつながります。5. “倒壊”から学ぶPDCA―失敗が最大の教師

多くのチームが体験するのが、「途中でタワーが倒れる」という出来事です。 しかし、実はこの瞬間こそ最大の学びのチャンスです。なぜ崩れたのかを話し合い、改善策を立てて再挑戦することで、**PDCAサイクル(計画・実行・評価・改善)**を体感的に理解できます。 座学で「PDCAを回しましょう」と説明されるよりも、実際に崩壊を経験する方が、学習の定着率は圧倒的に高いのです。失敗を笑いに変え、再び立ち上がる過程にこそ、真のチームワークと成長の姿が見られます。6. コミュニケーションの質が成果を左右する

制限時間のある中でチームをまとめるには、迅速で建設的なコミュニケーションが不可欠です。 「誰が何をするのか」「どんな形を目指すのか」を明確に共有できたチームほど、効率的に作業を進められます。逆に、発言が偏ったり、意見がぶつかったまま進めると、構造も不安定になりがちです。 このように、ストロータワーは単なるものづくりのワークではなく、チームの対話力を映す鏡でもあります。ワーク後に「どんな会話が成果を高めたか」「どんな点で意見がすれ違ったか」を振り返ることで、職場のコミュニケーション改善にもつながります。小さなストローがチームの可能性を映し出す

ストロータワーは、単なる“高さを競う遊び”ではありません。 限られた条件下で、メンバーが知恵を出し合い、失敗を乗り越えながら成果を生み出す――そのプロセスの中に、組織運営・リーダーシップ・協働の本質が凝縮されています。 一本一本のストローが集まってタワーを支えるように、個々の力がつながることでチームは強くなる。このワークを通じて学べるのは、まさに「人と人が力を合わせることの意味」なのです。

画像出典:チャレンジド・アソウ名古屋駅前事業所

ストロータワーで見える“チームの特徴”――成果を分けるのはコミュニケーションと意思決定

1. 同じ条件でも結果が違うのはなぜか?

ストロータワーの魅力は、同じ素材・同じ条件でも結果がまったく異なる点にあります。全チームに同じ数のストローとテープ、同じ制限時間が与えられても、完成するタワーの高さ・安定性・デザインはまるで違います。この違いを生み出すのは、チームの思考プロセスとコミュニケーションの質です。 あるチームは最初に話し合いの時間を十分に取り、設計図を描いてから慎重に組み立てます。一方で、別のチームは「まずやってみよう」と手を動かし、試行錯誤の中で形を修正していきます。結果として、前者は安定性に優れ、後者は高さを狙った挑戦的な構造になることが多い。ここには、“考えてから動くチーム”と“動きながら考えるチーム”という2つのタイプの違いが表れています。どちらが正解というわけではなく、チームがどのように意思決定を行い、どんな姿勢で挑むかがそのまま成果に反映されるのです。2. 成功するチームの共通点――会話と合意形成のスピード

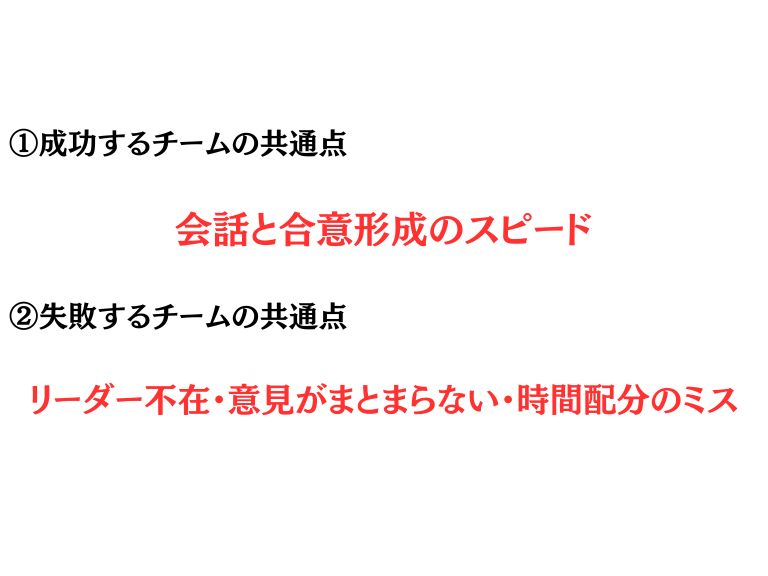

成功するチームには、いくつかの共通した特徴があります。それは「会話が多い」「役割が明確」「改善のサイクルが早い」という3点です。 まず、会話量の多さ。成果を出すチームほど、序盤からメンバー同士の対話が活発です。「この形はどう?」「ここを補強した方がいいかも」といった小さな発言の積み重ねが、全体の方向性を整えます。反対に、会話が少なく個人プレーになりがちなチームは、全体像を共有できずにバランスを崩す傾向があります。 次に、役割分担の明確さ。リーダー、設計者、組み立て担当、記録係など、誰がどの役割を担うかを早期に決めたチームほど、作業効率が高まります。全員が同じ作業に集中してしまうと、途中で「誰が何をしているのか」が曖昧になり、無駄な時間が生まれます。そして3つ目は、改善サイクル(PDCA)のスピード。試作した段階で「この構造では倒れる」と気づいたら、即座に修正に入る。完璧を求めすぎず、仮説→実行→検証→改善のサイクルを何度も回すチームほど、最終的に完成度の高いタワーを作り上げます。これこそが、スピード感を持って学び続ける組織の姿と言えるでしょう。

3. 失敗するチームに共通する落とし穴

一方、うまくいかないチームにも一定の傾向があります。最も多いのは、「リーダー不在」「意見がまとまらない」「時間配分のミス」の3つです。 リーダー不在のチームでは、誰も決定を下せず、動きが遅れます。全員が「とりあえず自分の案」を主張し合い、結果的にバラバラな方向へ進んでしまうケースが典型です。 意見がまとまらない場合は、対話の質が問題です。相手の意見を否定するばかりで建設的な会話ができないと、雰囲気が悪くなり、集中力も下がります。こうした“対話の断絶”は、実際の職場にもよく見られる課題です。 そして、時間配分のミス。設計に時間をかけすぎて制作が間に合わないチーム、逆に勢いで作り始めて途中で修正に追われるチームもあります。これらはまさに、プロジェクトマネジメントの課題そのもの。「計画」「実行」「見直し」のバランスを取る難しさを、短時間で体験的に学ぶことができます。4. チーム内のリーダーシップとフォロワーシップ

ストロータワーでは、自然とリーダーが生まれます。最初に音頭を取る人、方向性を示す人、全体の進行を管理する人など、形式的に決めなくても役割が立ち上がるのです。興味深いのは、「強いリーダーがいるチーム」よりも、「全員が意見を出し合えるチーム」の方が成果を出す傾向があること。これは、リーダーが一方的に指示するよりも、メンバー全員が主体的に考え、支え合う“分散型リーダーシップ”が機能している証拠です。 また、リーダーを支える**フォロワーシップ(支援型の行動)**も重要です。リーダーが迷ったときに助言をしたり、実作業を支える人がいることで、チーム全体が安定します。この関係性は、実際の職場のマネジメントにも通じます。上司だけでなく、メンバー全員がリーダーシップを発揮できるチームが、最も強い組織なのです。

5. タワーが映し出す「チーム文化」の鏡

完成したタワーを見比べると、それぞれのチームの“文化”が浮かび上がります。堅実で安定したタワーを作るチームは、リスクを避け慎重に進めるタイプ。高く細いタワーを作るチームは、挑戦的でチャレンジ精神が旺盛なタイプ。途中で何度も倒れながらも笑い合って再挑戦するチームは、心理的安全性の高い組織文化を持っています。 このように、ストロータワーは単なる「高さを競うゲーム」ではなく、チームの思考傾向・意思決定スタイル・文化の違いを可視化する鏡です。研修後に振り返りを行うことで、「自分たちはどんなチームだったのか」「どうすればより良くなれるのか」を話し合う貴重な時間が生まれます。

結果よりも“プロセス”が語るチームの本質

ストロータワーの成果は、タワーの高さだけで測れるものではありません。 本当に大切なのは、そのタワーがどのような議論・行動・信頼関係のもとで作られたかというプロセスです。 たとえタワーが低くても、全員で意見を出し合い、工夫し、笑顔で終えられたチームは「強いチーム」。逆に高くても、意見の衝突や不満が残るチームは、持続的な成果を出すのは難しいでしょう。 ストロータワーは、チームの“今の姿”を映し出すだけでなく、“これからの成長の方向”を教えてくれるアクティビティです。 高さではなく、信頼と協働の“積み上げ”こそが本当の成果――それが、このワークが多くの企業・学校で愛され続ける理由なのです。

ストロータワーを研修に活かす―「体験」が「気づき」に変わる瞬間

1. なぜ今、体験型研修が注目されているのか

企業研修の世界では、座学中心の一方向的な学びから、体験を通じて自ら考える“アクティブラーニング”型研修へとシフトが進んでいます。特に近年は、Z世代を中心に「体感」「共感」「実感」を重視する傾向が強まり、短時間で成果が可視化できるワーク型研修の価値が高まっています。 その中でストロータワーは、誰でも取り組める手軽さと、深い気づきを生む構造の両方を兼ね備えたアクティビティとして注目されています。特別な知識やスキルが不要なため、役職・年齢・経験に関係なく全員が同じ土俵で挑戦できる。これはまさに「体験学習の理想形」です。 ストローを手にした瞬間、参加者は童心に返り、自然と手を動かし始めます。その中で笑いが生まれ、会話が生まれ、気づけばチームが一体となって課題解決に挑んでいる――この“没入感”こそ、体験型研修の最大の魅力です。2. 実施の流れ―ストロータワー研修の基本ステップ

実際の研修では、次のような流れで実施されることが一般的です。| フェーズ | 内容 | 時間の目安 |

| ① ルール説明 | 素材(ストロー・テープ)の配布、制限時間・評価基準の共有 | 約5分 |

| ② 計画フェーズ | チームで設計・役割分担・方針決定 | 約10分 |

| ③ 制作フェーズ | 実際にタワーを組み立てる(試作・改善を含む) | 約15~20分 |

| ④ 測定フェーズ | 完成タワーを計測・発表 | 約5分 |

| ⑤ 振り返りフェーズ | 学びの共有、気づきの言語化、講師の総括 | 約15分 |

3. 導入シーン別の活用例

ストロータワーは、目的や参加者層によって多様な形で活用できます。 ① 新入社員研修(チームビルディング・アイスブレイク)初対面の同期同士が打ち解けるための導入ワークとして最適です。役職や肩書のない状態で協働することで、「報連相」「主体性」「挑戦意欲」など、組織人としての基本姿勢を体感的に学べます。 ② 若手社員研修(コミュニケーション・問題解決)

単なる工作ではなく、「限られたリソースで成果を出す」「メンバーの意見をまとめる」というビジネスの縮図として実施します。失敗体験を通じて、課題発見力や改善提案力を育むことができます。 ③ 管理職研修(リーダーシップ・チームマネジメント)

リーダーがどのように意思決定し、メンバーを動かすかを可視化する教材として有効です。指示型リーダーシップと支援型リーダーシップの違いを体感でき、「チームを動かすリーダーシップのあり方」を議論するきっかけになります。 ④ 教育現場(探究学習・STEAM教育)

理科や総合学習の時間に活用されるケースもあります。構造設計・バランス・重心といった理論的な要素を学びながら、創造的思考や協働の重要性を体験的に理解できます。

4. “振り返り”が学びを深める鍵

ストロータワーは「作って終わり」ではありません。むしろ、振り返り(リフレクション)の時間が最も重要です。 講師やファシリテーターは、次のような問いかけを行います。 • どんなチーム行動がうまくいきましたか?• 意見が対立したとき、どうやって合意しましたか?

• 途中で崩れたとき、誰がどうリカバーしましたか?

• 今回の経験を、日常業務にどう生かせそうですか? こうした質問を通じて、参加者は「ただの工作」だった体験を意味のある学びに変換します。 これはデイヴィッド・コルブの**体験学習サイクル(経験→省察→概念化→実践)**そのものです。ストロータワーは、まさにこのサイクルを自然に体験できる仕組みを持っています。

ストロータワーは「学びの縮図」である

ストロータワー研修は、シンプルな素材でチームと組織の本質を映し出す学びの場です。 そこでは、計画・挑戦・失敗・改善・協働といったあらゆるプロセスが短時間で凝縮されます。 この活動を通じて、参加者は「コミュニケーションの重要性」「リーダーシップのあり方」「チームで成果を出す意味」を体感的に理解します。そして、研修後に職場へ戻ったとき、ふとした瞬間に思い出すのです。――**「あのときのストロータワーの経験が、今の仕事の進め方に通じている」**と。 それこそが、体験型研修の真価であり、ストロータワーが長年愛され続ける理由なのです。

“振り返り”がチームを成長させる――ストロータワーの本当の価値

ストロータワーの魅力は、タワーを「高く作ること」ではありません。 むしろ、タワーを作る過程をどうチームで共有し、どんな学びを得たかこそが、このワークの核心です。つまり、終わった後の“振り返り”こそが、チームを成長させる最大の要素なのです。 ストロータワーを通して得られる気づきは多岐にわたります。たとえば、コミュニケーションの重要性。限られた時間の中で、誰が何をするかを明確に共有できたチームほど、効率的にタワーを完成させます。逆に、話し合い不足や曖昧な指示が続くと、タワーは不安定になり、途中で崩れてしまうことも少なくありません。これは、日常の職場でも起こりうること。つまり、ストロータワーは“チームの課題を可視化する鏡”なのです。 また、振り返りの場では、チームの中でどんな行動が機能したのかを整理します。 「リーダーが明確に方針を示してくれた」「誰かのアイデアを全員で試せた」「倒れたときも笑って立て直せた」――こうしたエピソードの共有こそ、チームの一体感を強める瞬間です。失敗を責めるのではなく、“なぜ失敗したのか”を建設的に語れる組織文化を築くきっかけにもなります。 講師やファシリテーターは、ここで“問いかけ”の力を使います。 「チームの成功を支えた要因は何でしたか?」

「時間があと5分あったら、何を変えたいですか?」

「あなた自身の行動でチームに貢献できた点は何ですか?」 こうしたオープンな質問は、参加者自身が自分の言葉で答えを見つける手助けになります。単なる“反省会”ではなく、自分の行動をメタ認知し、次の行動に活かすリフレクションの場へと昇華させるのです。 さらに、ストロータワーでは「タワーの高さ=成果」だけでなく、「チームの雰囲気」「挑戦への姿勢」なども評価対象にできます。講師が“高さだけではない成功”を明確に伝えることで、参加者はプロセスの価値を再認識します。これは、短期的な結果だけでなく、過程を重視する持続的なチーム文化を育てる第一歩です。 そして何より重要なのは、学びを日常の仕事にどう応用するかを考えることです。 「会議でも意見を出し合う」「誰かが困っていたら支援する」「失敗したら原因を一緒に考える」――タワーづくりで得た学びを行動レベルに落とし込むことで、研修の効果は現場へとつながっていきます。 ストロータワーは、単にストローを積み上げるゲームではありません。それは、人と人が協力し、失敗を経て成長するプロセスそのものです。 タワーが倒れても、再び立ち上がる。その繰り返しの中に、チームが本当に強くなるためのヒントが隠されています。 だからこそ、このワークのゴールは「最も高いタワー」ではなく、「最も高い学び」を得ることなのです。

“職場で生かす――ストロータワーの学びを“行動”に変える

1. ワークで終わらせない、実務への橋渡し

ストロータワーで得た気づきを本当の意味で価値あるものにするには、研修での学びを日常業務に応用することが欠かせません。 多くの参加者がワーク終了後に「楽しかった」「チームワークの大切さを感じた」と口にしますが、そこで終わってしまっては一過性の体験に過ぎません。大切なのは、タワーづくりの中で体験したチームの成功要因や課題発見のプロセスを、職場で再現できるようにすることです。 例えば、ストロータワーでは短時間の中で「誰が意思決定を担うか」「どう情報を共有するか」「失敗からどう立ち直るか」が問われます。これらはそのまま、日常のプロジェクト運営や会議進行に直結するスキルです。 たとえば、会議の進め方で「目的の共有」「役割の明確化」「意見の見える化」を意識するだけでも、ストロータワーで体験したチームの機動力を再現することができます。2. ストロータワーが教える“成果を出す組織”の3つの条件

研修後の振り返りを通して、参加者が導き出す共通の気づきがあります。それは、成果を出すチームには必ず次の3つの条件がそろっているということです。 1.目的が共有されていることタワーの形や高さの目標を明確に持つことで、全員の行動が一方向に向かいます。これは、企業におけるビジョン共有や目標管理(OKR・MBO)と同じ構造です。

2.信頼関係があること

誰かが失敗しても非難せず、「どうすればよくなるか」を一緒に考えるチームは強い。これは心理的安全性の高い職場づくりの基本でもあります。

3.試行錯誤を恐れないこと

倒れても立て直す姿勢があるチームは、改善を重ねて最終的に成功します。つまり、失敗を「学び」として受け止める文化が、組織の成長を支えます。 この3つの条件を職場で意識的に再現するだけで、チームのパフォーマンスは大きく向上します。

3. 学びを行動化する――“次の一歩”の設定

研修の締めくくりでは、参加者一人ひとりが「この体験から自分の行動をどう変えるか」を言語化することが大切です。 例えば以下のような“行動宣言”を立てると、学びが定着しやすくなります。 •「会議の前に目的を全員で共有する」•「失敗したときに“なぜ”を一緒に考える文化をつくる」

•「メンバーの意見を引き出す質問を意識して使う」

•「5分間で決定するルールをチームで決める」 こうした小さな実践の積み重ねこそ、ストロータワーの学びを実務に転化する最も効果的な方法です。行動の変化が習慣となり、習慣が組織文化を変えていく。体験型研修の目的はまさにここにあります。

4. ストロータワーがもたらす“組織文化の変化”

定期的にこのワークを取り入れている企業では、参加者同士の関係性が変わったという声が多く聞かれます。 「普段話さない部署の人と協力できた」「後輩がリーダーとして発言してくれた」――そうした瞬間が積み重なることで、上下関係や立場を越えた信頼が育まれていきます。 つまり、ストロータワーは単なる一度きりのイベントではなく、“対話と協働の文化”を育てるきっかけなのです。職場においても、「報連相を丁寧に行う」「アイデアを出し合う」「改善を楽しむ」といった行動が自然と根づくようになります。タワーを積み上げるのは「人と人との信頼」

ストロータワーの学びを職場で活かす鍵は、高く積み上げるのはストローではなく“信頼”であるという気づきです。 タワーが倒れることを恐れず、チームで支え合い、再び立ち上がる――そのプロセスを繰り返すうちに、チームはより強く、柔軟になっていきます。 職場でのストロータワー体験は、単なるゲームではなく、「チームで成果を出すとは何か」を自分の言葉で語れるようになるための学びの場です。 ストローを積み上げたその手で、次は職場の信頼と成果を積み上げていく――それが、ストロータワーが伝える真のメッセージなのです。

画像出典:就労移行支援・就労継続支援B型 aloha

画像出典:就労移行支援・就労継続支援B型 aloha

まとめ

ストロータワーは、単純な“ものづくり”を超えた、人と組織の学びを可視化する体験型プログラムです。限られた時間と材料の中でタワーを積み上げるという挑戦を通じて、参加者は自然とリーダーシップ・コミュニケーション・創造性・協働の本質に気づきます。失敗しても立ち上がる、意見を出し合う、支え合う――その一つひとつの行動が、チームを強くする力になります。 このワークの本質は「高さを競う」ことではなく、「チームとしてどう成長するか」を体感することにあります。完成したタワーの形や高さよりも、そこに至る過程の中にこそ、真の学びがあります。会話の質、意思決定の仕方、信頼関係の築き方。それらを振り返ることで、職場での行動変化へとつながります。 ストロータワーは、誰でも取り組めるシンプルなワークでありながら、組織の未来を変える“原体験”となり得ます。 タワーを積み上げることは、すなわち信頼を積み上げること。 チームの挑戦と成長を象徴するこのアクティビティは、これからも多くの現場で、人と人をつなぎ、学びの力を育て続けていくでしょう。

【執筆者情報】

ビジネスゲーム研究所 米澤徳晃

研修会社に入社後、研修営業、研修講師業に従事。その後、社会保険労務士法人で人事評価制度の構築やキャリアコンサルティング活動に従事。その後、独立。講師登壇は年間100登壇を超え、講師としてのモットーは、「仕事に情熱を持って、楽しめる人たちを増やし続けたい」という想いで、企業研修を行っている。