【この記事で書かれていることは☟?】

この記事では、製造業・建設業などで実施される「安全大会」や安全研修において、これまでの「講義・スライド形式」では参加者の意欲や学びの定着が課題になっているという現状を指摘しています。そこに対して、ビジネスゲームを活用することで、安全意識を高める場を活性化できるとし、ゲームの概要、活用できるタイプ、導入時のポイントなどを具体的に解説しています。お伝えしたい内容

安全大会をただ形式的に実施するのではなく、参加者が「自ら考え」「協力し」「行動を変えよう」となる体験型の研修に変えることが重要です。 そのために、ビジネスゲームという“遊び×学び”のアプローチを導入することで、受け身でなく能動的に安全意識やリスクマネジメント力を醸成できるという点が伝えたい主なメッセージです。効果や理由

①体験を通じた学びの定着:ゲーム形式では、受講者が実際に課題に対処したり判断を行ったりするため、単なる座学より理解と記憶が深まります。②疑似体験によるリスク意識の向上:災害や事故のシナリオをゲームで再現することで、現場の危険を「他人事」から「自分事」へと変えることができます。

③全員参加・コミュニケーション活性化:ゲームはチーム単位で動くため、普段発言しにくい社員も参加しやすく、世代や立場を超えた交流が促進されます。

④マンネリ打破と興味喚起:毎年同じ形式の研修では参加者の反応が鈍くなるため、“楽しさ”を取り入れたゲーム形式が新鮮な刺激となります。

ビジネスゲームとは

ビジネスゲームとは、会社や業務現場で起こり得る課題やシチュエーションを「ゲーム化」し、体験型の学習を行う手法のことです。名前こそ「ゲーム」ですが、ただの娯楽ではなく、問題解決やチームワーク、リスクマネジメントなどを自然に身につけることを目的としています。

1. ゲーム×学習の相乗効果

人は講義形式で情報を受動的に聞くだけでは、理解度や記憶定着率がそれほど高くなりません。対して、ゲームは能動的に考え、判断し、行動を起こすプロセスを必要とします。そこにビジネス上の課題(今回は「安全」)を絡めることで、「自分事化」しながら学ぶ体験が得られ、単なる知識のインプットよりもはるかに深い学習が可能となるのです。2. 安全大会で使う理由

【疑似体験ができる】本来であれば発生して欲しくない事故や災害を、安全な環境下で擬似的に体験できます。 【リスクを可視化】

災害やトラブルの背景にある“ヒューマンエラー”や“コミュニケーション不全”といった問題が見えやすくなります。 【全員が積極的に参加できる】

チームごとに取り組むことで、普段は意見を出さない社員も自然にゲームの流れに巻き込まれ、発言するチャンスが増えます。 こうした要素が組み合わさり、座学では得られない学びを社員全体で共有できる点が、ビジネスゲームの大きな魅力です。

安全大会で活用できるビジネスゲームの種類と事例

ビジネスゲームと一口に言っても、その形態はさまざまです。ここでは、安全大会で特に活用しやすい4つのタイプをご紹介します。

1. 災害シミュレーション型ゲーム

【概要】

工場やオフィスなどの実際の職場環境で「災害が発生した」というシナリオを用意し、それに対するチーム単位の対応策を検討・実行していくゲームです。ゲーム中には、イベントカードなどを使って「突然、停電が起きた」「火災報知器が鳴ったが場所が分からない」といった新たなトラブルがランダムに起こるようにし、常に変化する状況の中で迅速に判断する力を養います。 【期待効果】

– 緊急時の優先順位づけ:まず人命を確保すべきか、設備被害を食い止めるか、情報収集を行うかなどを瞬時に判断するスキルが身に付く。

– リーダーシップ・フォロワーシップの体得:誰が指揮を執り、誰がサポートに回るべきか、自然と「チーム内の役割分担」を考える機会が増える。

– コミュニケーション促進:全員が同じゴール(災害被害を最小化する)を目指すため、情報の共有や連携が不可欠。結果として報連相の大切さを実感できる。 【導入のヒント】

– 事前に災害種別を絞る(火災・地震・爆発事故など)

– チーム人数は4〜6人程度が適度な議論を行いやすい

– ゲーム終了後は「なぜこの選択をしたのか」「結果はどうなったか」を振り返り、シナリオ改善につなげる

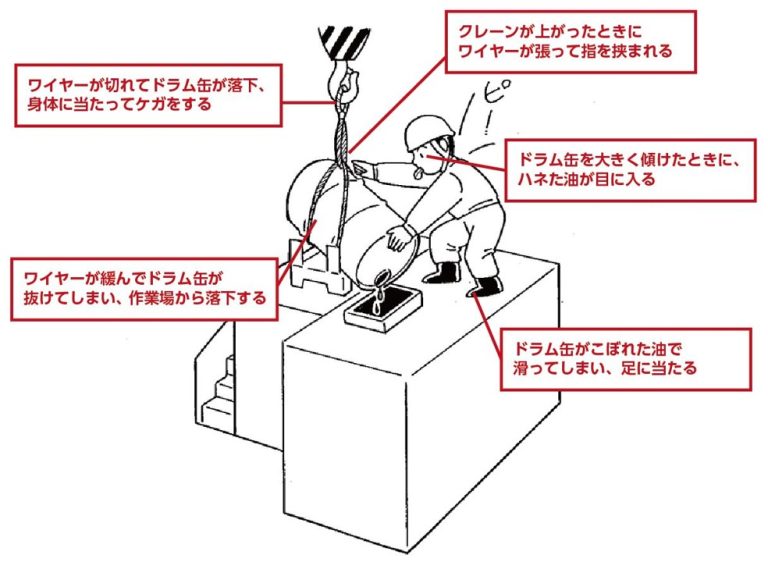

2. 危険予知(KY)トレーニングゲーム

【概要】

現場の写真やイラスト、映像に潜む「危険箇所」を素早く見つけ出し、どんな対策を取るべきかを議論するゲームです。例えば、工場内の作業風景を撮影した画像を1枚提示し、「制限時間3分で潜んでいるリスクを見つけ、ホワイトボードに書き出してください」といったルールで実施できます。 【期待効果】

– 観察力・注意力向上:普段は見過ごしていたかもしれない小さなリスクに気づけるようになる。

– 危険感受性の共有:同じ写真を見ても、気づくリスクが人によって異なるため、チーム内での共有が重要になる。

– 短時間で繰り返し学べる:1ラウンドあたり数分で終えられるため、安全大会のアイスブレイクや午前・午後それぞれのセッションに分割するなど、柔軟に組み込みやすい。 【導入のヒント】

– 現場に即した写真や映像を準備する(オフィスなら配線の絡まりや転倒リスク、工場なら保護具の未装着など)

– ポイント制にして「たくさんリスクを発見したチームが勝ち」という形にすると競争意識が高まり、盛り上がりやすい

– 最後に「重要な対策は何か」をまとめることで、安全指針の再確認につなげる

出典:厚生労働省「職場のあんぜんサイト」https://anzeninfo.mhlw.go.jp/yougo/yougo40_1.html

画像:(一社)安全衛生マネジメント協会等を引用

3. カード/ボードゲーム形式によるトラブル対応訓練

【概要】

複数のカードに「起こりうるトラブル(事故、設備不良、作業員の体調不良など)」「取りうる対応策(緊急停止、上司への連絡、応急処置など)」が書かれており、ランダムに引いたトラブルカードに対して、持っている対応策カードを組み合わせて最適解を探るゲームです。ボードを用いて、時間経過や被害拡大の要素を加えると、さらにリアリティが増します。 【期待効果】

– 多様なトラブル事例の知識共有:それぞれのカードが具体的な事例になっているため、「そんなトラブルもあるのか」と新たな視点を得られる。

– 状況判断力の向上:同じトラブルでも状況によって最適解が異なるため、柔軟な発想を培える。

– ゲームを通じた情報交換:各社員が過去に体験したヒヤリ・ハットをカード化すれば、社内特有のトラブル事例を共有できる。 【導入のヒント】

– 事前に複数のトラブルカードを用意し、社員からの事前アンケートを参考に内容をカスタマイズするとリアリティが増す

– カードの難易度を「初級」「中級」「上級」に分けることで、新人からベテランまで幅広い層が参加しやすい

– スコアシートなどを作って評価項目を可視化すると、後の振り返りに役立つ

出典:ヒヤリハット指摘ゲーム『安全確認ヨシ!』リリース予定記事 https://news.yahoo.co.jp/articles/c4d1b27722806848ba97282d50345dabc364b07d

4. ロールプレイング+ディスカッション型

【概要】

想定シナリオ(例えば「新しい作業手順を導入した日にトラブルが発生」など)をもとに、参加者がそれぞれ「管理者役」「作業者役」「安全衛生担当役」といった役割に分かれて行うロールプレイです。シナリオ中で発生する課題について、その場で即興的に対応策を話し合いながら進め、最終的に全体でディスカッションを行って学びを深めます。 【期待効果】

– 当事者意識の醸成:自分の役割設定がリアルであればあるほど、実務に近い感覚が得られる。

– 横断的なコミュニケーション:普段交流の少ない部署の人とも、一つのチームとして連携しやすい。

– “現場あるある”の見直し:ゲーム中に「実は普段からこういうことが起こっている」と本音トークが出てくる場合もあり、安全管理の見直しにつながる。 【導入のヒント】

– 役割設定は、実際の組織構造や安全体制を反映させる

– シナリオ内に「重要な局面」を複数用意し、その都度メンバーで話し合うタイミングを取る

– 本番を収録し、後で映像を振り返りながらフィードバックを行うと、より効果的

安全大会で活用しやすいおすすめゲーム3選

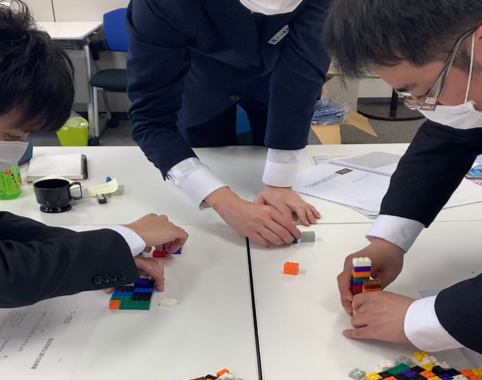

鉄塔ゲーム

【概要】

鉄塔ゲームとは、チームごとに分かれ、お客様から依頼された『鉄塔』をおもちゃのブロックを使用し、作り上げるゲームです。 順位を決めるポイントは、お客様のニーズを満たしているか?それを踏まえ、当初、計画を立てたスケジュール・コスト・品質で、きちんと作り上げたかどうかを競い合い、優勝を決めます。

●ゲームの進め方

1.4~5人で、1つの会社を作ってもらいます

2.まずは、お客様からの情報をもとに見積書と設計書および施工計画書の作成を行います

3.次に、お客様へ見積書と設計書、施工計画書を踏まえて、プレゼンテーションを行います

4.最後におもちゃのブロックを使い、設計書通りに施工を行います

5.事前の計画(見積書、設計書、施工計画書)と実際の施工(鉄塔建設)と差異が少ないことがポイントです

6.ゲームは2~3期を繰り返し行い、最終的なポイントが高いチームが優勝です。

1.4~5人で、1つの会社を作ってもらいます

2.まずは、お客様からの情報をもとに見積書と設計書および施工計画書の作成を行います

3.次に、お客様へ見積書と設計書、施工計画書を踏まえて、プレゼンテーションを行います

4.最後におもちゃのブロックを使い、設計書通りに施工を行います

5.事前の計画(見積書、設計書、施工計画書)と実際の施工(鉄塔建設)と差異が少ないことがポイントです

6.ゲームは2~3期を繰り返し行い、最終的なポイントが高いチームが優勝です。

●鉄塔ゲームのご紹介ページは下記のURLをクリックしてください↓↓

https://business-games.jp/projectmanagement_game/

https://business-games.jp/projectmanagement_game/

【学びのポイント】

リスクマネジメントの重要性を実感できる

実際のプロジェクトでは、予期せぬトラブルが発生するのが常です。「鉄塔ゲーム」でも、突発的な問題に対してどのように対応するかが試されます。 たとえば、 ●仕入が困難で工期が延びた場合、どうスケジュールを調整するか?

●資材の仕入れ価格が高騰した場合、予算をどう管理するか?

●チームメンバーが急遽離脱した場合、どうカバーするか? プロジェクトでは、予期せぬトラブルが発生することがよくあります。そのため、事前にリスクを想定し、適切な対策を準備することが重要です。「鉄塔ゲーム」では、不測の事態に直面することで、リスクの洗い出しや対応策の検討の重要性をリアルに学べる仕組みになっています。ゲームの中で経験したリスク対応のノウハウは、実務においても役立つ貴重な学びとなります。

リスクマネジメントの重要性を実感できる

実際のプロジェクトでは、予期せぬトラブルが発生するのが常です。「鉄塔ゲーム」でも、突発的な問題に対してどのように対応するかが試されます。 たとえば、 ●仕入が困難で工期が延びた場合、どうスケジュールを調整するか?

●資材の仕入れ価格が高騰した場合、予算をどう管理するか?

●チームメンバーが急遽離脱した場合、どうカバーするか? プロジェクトでは、予期せぬトラブルが発生することがよくあります。そのため、事前にリスクを想定し、適切な対策を準備することが重要です。「鉄塔ゲーム」では、不測の事態に直面することで、リスクの洗い出しや対応策の検討の重要性をリアルに学べる仕組みになっています。ゲームの中で経験したリスク対応のノウハウは、実務においても役立つ貴重な学びとなります。

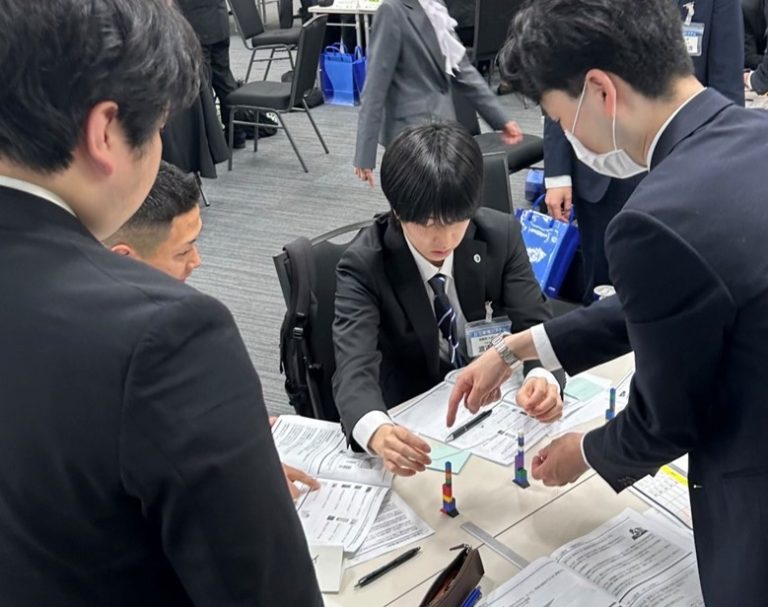

船長の決断

【概要】

船長の決断とは船長決断とは、研修や採用選考時のグループワークで危機管理やリスク管理の要素を学べるゲームです。 危機管理には何が必要なのか?リスク管理との違いは何か?危機対策後にリスク管理に応用することの重要性を理解することができます。 船長の決断では、個人の意見とチームメンバーの意見をすり合わせながら、チームで同じ解答を選ばなければいけません。 いわゆるチームメンバーとの合意形成(コンセンサス)が必要がとなるゲームです。 全員の解答を一致させる必要があるため、時には意見が対立することも想定されますが、それを多数決や個人の強制(一人の意見)ではなく、 しっかりと話し合って合意することの重要性を理解していただきます。

●ゲームの進め方

ゲームは以下の流れで実施されます。 1.ルールの説明

2.まずは個人で考えます(10~15分間)

3.グループ(5〜6名)で考えます(15〜20分)

4.グループごとの発表(優先順位とその理由)

5.専門家が示している模範解答を配布

6.模範解答の順位との差を求め、差の合計を算出する

7.模範解答との差が最も小さいグループと個人の優勝

8.振り返り

このゲームは、専門家による模範解答があり、その模範解答に近づけるために話し合いを行います。

複数チームでの実施の場合は、専門家による正解に最も近いチームの勝利となります。

ゲームが終了したら、振り返りページを利用して、個人とチームで振り返りを行います。

ゲームは以下の流れで実施されます。 1.ルールの説明

2.まずは個人で考えます(10~15分間)

3.グループ(5〜6名)で考えます(15〜20分)

4.グループごとの発表(優先順位とその理由)

5.専門家が示している模範解答を配布

6.模範解答の順位との差を求め、差の合計を算出する

7.模範解答との差が最も小さいグループと個人の優勝

8.振り返り

【学びのポイント】

このゲームのポイントは以下の3点です。 ・危機管理やリスク管理について学ぶことができる

・合意形成の取り方の難しさを実感

・チームで考えることのメリットデメリットの理解 船長の決断では、上記を体験、理解することができます。

このゲームのポイントは以下の3点です。 ・危機管理やリスク管理について学ぶことができる

・合意形成の取り方の難しさを実感

・チームで考えることのメリットデメリットの理解 船長の決断では、上記を体験、理解することができます。

船長の決断の紹介ページ:https://business-games.jp/captains_decision/

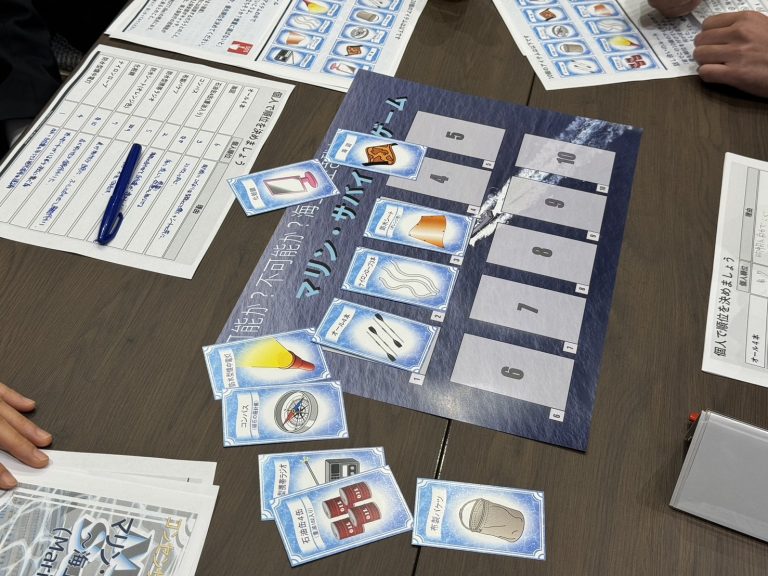

マリン・サバイバル

【概要】

マリン・サバイバルとは、研修や採用選考時のグループワークで危機管理やリスク管理の要素を学べるゲームです。 危機管理には何が必要なのか?リスク管理との違いは何か?危機対策後にリスク管理に応用することの重要性を理解することができます。 マリン・サバイバルでは、個人の意見とチームメンバーの意見をすり合わせながら、チームで同じ解答を選ばなければいけません。 いわゆるチームメンバーとの合意形成(コンセンサス)が必要がとなるゲームです。 全員の解答を一致させる必要があるため、時には意見が対立することも想定されますが、それを多数決や個人の強制(一人の意見)ではなく、 しっかりと話し合って合意することの重要性を理解していただきます。

●ゲームの進め方

ゲームは以下の流れで実施されます。 1.ルールの説明

2.まずは個人で考えます(10~15分間)

3.グループ(5〜6名)で考えます(15〜20分)

4.グループごとの発表(優先順位とその理由)

5.専門家が示している模範解答を配布

6.模範解答の順位との差を求め、差の合計を算出する

7.模範解答との差が最も小さいグループと個人の優勝

8.振り返り

このゲームは、専門家による模範解答があり、その模範解答に近づけるために話し合いを行います。

複数チームでの実施の場合は、専門家による正解に最も近いチームの勝利となります。

ゲームが終了したら、振り返りページを利用して、個人とチームで振り返りを行います。

ゲームは以下の流れで実施されます。 1.ルールの説明

2.まずは個人で考えます(10~15分間)

3.グループ(5〜6名)で考えます(15〜20分)

4.グループごとの発表(優先順位とその理由)

5.専門家が示している模範解答を配布

6.模範解答の順位との差を求め、差の合計を算出する

7.模範解答との差が最も小さいグループと個人の優勝

8.振り返り

【学びのポイント】

このゲームのポイントは以下の3点です。 ・危機管理やリスク管理について学ぶことができる

・合意形成の取り方の難しさを実感

・チームで考えることのメリットデメリットの理解 マリン・サバイバルでは、上記を体験、理解することができます。

このゲームのポイントは以下の3点です。 ・危機管理やリスク管理について学ぶことができる

・合意形成の取り方の難しさを実感

・チームで考えることのメリットデメリットの理解 マリン・サバイバルでは、上記を体験、理解することができます。

安全大会にビジネスゲームを導入する時のポイント

安全大会にビジネスゲームを導入することで、参加者全員が主体的に学び、相互の意識を高め合うきっかけをつくることができます。特に、ゲームを実施する際には目的と進め方、そして振り返りのプロセスが極めて重要です。本章では、ビジネスゲームを効果的に活用するためのポイントを丁寧に解説いたします。加えて、ゴール設定やルールの明確化はもちろん、ゲーム後の振り返りを通じて学んだ内容を業務に結び付ける仕組みづくりも不可欠です。

1. 目的・ゴールを明確にする

ビジネスゲームを導入する際は、はじめに「どのような効果を期待するのか」を明確に定めることが重要です。たとえば、

例1「緊急時の指揮命令系統を全員に周知したい」

例2「新入社員に災害リスクを具体的にイメージしてもらいたい」

例3「部署を超えたコミュニケーションを活発化し、事故報告をしやすい風土をつくりたい」

このようにゴールをはっきり設定することで、ゲームのルール設計やフィードバックの軸が定まり、学習効果を最大限に引き出せます。逆に、目的が曖昧だとゲームが単なるレクリエーションに終わってしまう恐れがありますので、注意が必要です。

例2「新入社員に災害リスクを具体的にイメージしてもらいたい」

例3「部署を超えたコミュニケーションを活発化し、事故報告をしやすい風土をつくりたい」

2. ルールや進行はシンプルに

ゲームが複雑になりすぎると、初めて参加される方はルールの把握に時間がかかり、本来の学習目的に集中しにくくなります。そのため、できるだけ簡潔なルール設定を心がけ、進行中に実例を交えた簡単なデモンストレーションを行うと、全員が迷わずスタートしやすくなります。 特に大人数が参加する安全大会では、スムーズな進行管理が求められます。余裕をもったタイムスケジュールを組み込み、説明や質問対応の時間を確保することで、ゲームの効果を十分に発揮できるでしょう。

3. 実施後の振り返り・フィードバックを重視

ビジネスゲームで最も大切なのは、振り返り(レビュー)とフィードバックの工程です。ゲームの結果だけに注目するのではなく、「なぜその行動を選んだのか」「他に選択肢はなかったのか」をチーム内や全体で共有することで、学びがさらに深まります。

質問例

「どうしてその場で上司に報告しようと思わなかったのでしょうか?」「もし作業者が複数名いた場合、最初に動くべき人は誰だったのでしょうか?」

発表の場づくり

各チームの代表がゲームの振り返りを発表する時間を設けると、他チームの視点やアイデアを知るきっかけにもなります。

具体的な改善策の洗い出し

ゲーム中の気づきを業務マニュアルや現場のルールに反映することで、行動変容につなげられます。

「どうしてその場で上司に報告しようと思わなかったのでしょうか?」「もし作業者が複数名いた場合、最初に動くべき人は誰だったのでしょうか?」

発表の場づくり

各チームの代表がゲームの振り返りを発表する時間を設けると、他チームの視点やアイデアを知るきっかけにもなります。

具体的な改善策の洗い出し

ゲーム中の気づきを業務マニュアルや現場のルールに反映することで、行動変容につなげられます。

4. 全社的な広がりを意識する

安全大会だけでビジネスゲームを一度実施するだけでなく、その結果や学びを社内報や掲示板、定例ミーティングなどで共有し、継続的に周知していくことが大切です。年に複数回、別の形式のゲームを組み合わせるなど、常に新鮮な取り組みを続けると社員の関心を保ちやすくなります。

【フォローアップ】

1〜2か月後に「前回のゲームで得た学びをどの程度実践できているか?」を確認する場を設けることで、行動の定着度を高められます。 【改善サイクル】

参加者から寄せられた意見やアイデアを取り入れ、次回のゲームシナリオやルールをブラッシュアップすることで、より効果的な研修へと進化させられます。 【現場主導の取り組み】

担当部門だけでなく、各部署のリーダーや安全担当者を巻き込むことで、より多くの現場で主体的に安全意識が育まれやすくなります。

1〜2か月後に「前回のゲームで得た学びをどの程度実践できているか?」を確認する場を設けることで、行動の定着度を高められます。 【改善サイクル】

参加者から寄せられた意見やアイデアを取り入れ、次回のゲームシナリオやルールをブラッシュアップすることで、より効果的な研修へと進化させられます。 【現場主導の取り組み】

担当部門だけでなく、各部署のリーダーや安全担当者を巻き込むことで、より多くの現場で主体的に安全意識が育まれやすくなります。

まとめ

安全大会は、企業活動を行ううえで非常に重要な機会です。ビジネスゲームを取り入れることで、社員一人ひとりが能動的に学ぶ姿勢を持ち、「もし自分が同じ状況に置かれたらどうするか?」と考える習慣づくりにつながります。これは単なる一過性のイベントではなく、継続的な安全文化の醸成を目的とした取り組みとして位置づけることが大切です。 【ゲームのバリエーションを活用する】

災害シミュレーション、KYトレーニング、カード/ボード型、ロールプレイングなど、多彩な形式を組み合わせると毎回新鮮な学びが得られる。

【フィードバックサイクルを作る】

ゲーム後の振り返り、定期的なフォローアップ、シナリオのブラッシュアップを繰り返すことで、本質的な安全意識を根付かせる。

【実務に直結させる】

ゲームで発見した課題やアイデアを現場のマニュアルやルールに反映し、具体的な事故防止策や改善策として落とし込む。 安全を高めるためには地道な活動の積み重ねが必要ですが、そこに「楽しさ」や「体験」を加えることで、社員の学習意欲を大きく引き出すことができます。ぜひ次回の安全大会では、ビジネスゲームの導入を検討し、より多くの人が主体的に参加し、学び合う時間をつくってみてください。結果的に、「安全大会は意外に面白い」「日常業務に役立つ気づきが多かった」といったプラスの評価が広がり、安全意識の高さが企業全体の強みにつながっていくはずです。

【執筆者情報】

ビジネスゲーム研究所 米澤徳晃

研修会社に入社後、研修営業、研修講師業に従事。その後、社会保険労務士法人で人事評価制度の構築やキャリアコンサルティング活動に従事。その後、独立。講師登壇は年間100登壇を超え、講師としてのモットーは、「仕事に情熱を持って、楽しめる人たちを増やし続けたい」という想いで、企業研修を行っている。

ビジネスゲーム研修のお問い合わせ