目次

ビジネスゲームとは?

ビジネスゲームを活用するメリット

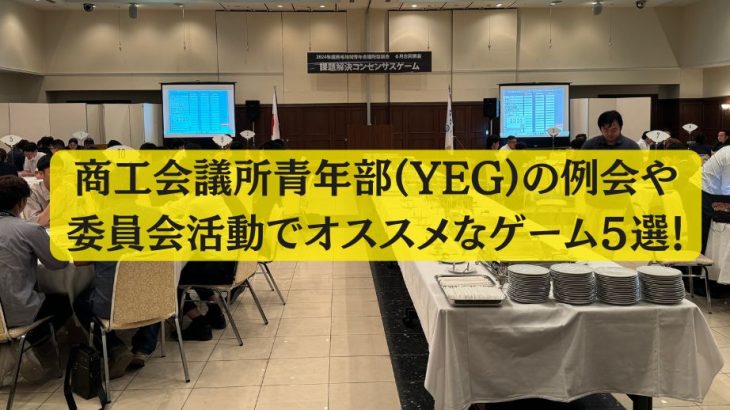

なぜYEGの例会にビジネスゲームが向いているのか?

ビジネスゲームを取り入れる際のポイント

ビジネスゲームは例会時に最適! 実施のしやすさも魅力!

おすすめビジネスゲーム5選

ゲーム導入後の効果を高めるコツ

ビジネスゲームとは?

ビジネスゲームを活用するメリット

なぜYEGの例会にビジネスゲームが向いているのか?

ビジネスゲームを取り入れる際のポイント

ビジネスゲームは例会時に最適! 実施のしやすさも魅力!

おすすめビジネスゲーム5選

ゲーム導入後の効果を高めるコツ

ビジネスゲームとは?

ビジネスゲームは、企業経営やプロジェクト運営などの“リアルなビジネス体験”をゲーム形式でシミュレーションしながら学べる研修コンテンツの総称です。実際にはロールプレイを取り入れたり、カードやボードを使って経営の流れを疑似体験したり、チームで協力しながら課題をクリアしていくものなど、種類は多岐にわたります。 この形式の大きな特徴は、「体感しながら学ぶ」という点です。座学や一方向の講義ではどうしても受け身になりがちですが、ビジネスゲームでは参加者自身が意思決定し、行動し、結果から学ぶという流れを体験できます。さらに、ゲーム中に自然と会話や協力が生まれ、「この人はこんな考え方をするんだ」「こんな営業手法があるんだ!」と、互いの強みや個性を知るきっかけにもなるのです。 また、「ゲーム」と聞くと軽い娯楽を想像する方もいらっしゃるかもしれませんが、ビジネスゲームでは楽しさと学びがセットになっているのがポイント。盛り上がりつつも、終了後にはしっかりと振り返りの時間を設けることで、経営スキルやコミュニケーション力、リーダーシップなどを腹落ち感のある形で習得できます。結果として、単なる“遊び”以上の効果が期待できるのが、ビジネスゲームの魅力といえるでしょう。

ビジネスゲームを活用するメリット

ビジネスゲームの注目度が高まる背景には、さまざまなメリットがあるからです。ここでは、YEGの例会で導入する上で特に注目したいメリットを3つ取り上げます。

1. 参加者の主体性とモチベーションを引き出す

ビジネスゲームは“遊び”の要素が強いため、無理に意欲を高めようとしなくても、楽しさに引き寄せられて自然と主体的に動けるのが大きなメリットです。 •ゲームという心理的安全

普段あまり発言しない人でも「ゲームだから気軽にできる」という安心感を持ちやすい •結果が目に見えてわかる

どのチームが優位に立っているか、得点の推移、資金の動きなど“可視化”しやすいため、興味が継続しやすい こうした要素が組み合わさることで、いつもは受け身になりがちなメンバーも活発に取り組むケースが多く見られます。

2. チームビルディングとコミュニケーションの促進

ビジネスゲームの多くは、複数人で協力や情報交換をしながら進める設計になっています。たとえば、リーダー役とサポート役を決めたり、役割分担を行ったりする中で、自然とチームワークが醸成されます。 •意思決定のプロセスを共有

何を優先すべきか、どのように情報を集めるかなど、メンバー同士の対話を重ねる過程でコミュニケーションが深まる •多様な意見を引き出しやすい

ゲームが進行していくと、立場が異なるメンバーそれぞれの視点が必要となり、結果として全員参加型の意見交換が実現しやすくなる YEGは人脈形成や互いの事業連携にも力を入れていますが、ゲームを通じた連帯感は交流をさらに強固にする効果があります。

3. リアルなビジネスシーンに直結する“気づき”

「ゲームはあくまで仮想空間だから、実務とは関係ない」と思われる方もいるかもしれません。しかし、経営・営業・財務などの要素が含まれるビジネスゲームでは、実際のビジネスシーンを模した疑似体験が可能です。 •失敗してもダメージが少ない

リアルなビジネスではリスクが高い決定も、ゲームなら実験的に試せる •その場で振り返りや改善ができる

結果が数値や勝敗として明確に出るため、「何がうまくいかなかったか」をチームで検証し、次の行動にすぐ反映できる こうした繰り返しの中で、リアルな経営にも応用できる視点やノウハウを獲得しやすくなります。

なぜYEGの例会にビジネスゲームが向いているのか?

1. 経営者・後継者が多いからこそビジネス感度が高い

YEGのメンバーは、文字通り地域の経済や企業の未来を担うキーパーソンが多く在籍しています。たとえば、自社を立ち上げたばかりの若手経営者や、事業承継を控えて次の経営を模索している後継者など、日々ビジネスの最前線で課題と向き合う人が集まっているのです。そのため、例会で取り扱うテーマや内容に対しても、「今すぐ実務に活かせるのか?」といった現実的な視点での期待が高い傾向があります。 ビジネスゲームは、たとえば「財務管理」や「販売戦略」をカードやシートなどでシミュレーションしながら学べるものや、「チームマネジメント」を体験しながら確認できるものなど、経営の実務に直結する要素を含んでいます。単なる理論や知識の習得にとどまらず、「疑似体験で失敗を含めたシチュエーションを学べる」という点が魅力で、経営への問題意識を持つYEGメンバーの好奇心を強く刺激します。 さらに、ビジネス感度の高いメンバー同士がゲーム後に意見交換をすると、「ゲーム中の成功パターンが自社の戦略に使えるかも」とか、「この失敗から得た気づきを社内研修に応用できないか」など、実務レベルの話題に発展しやすいのもポイントです。こうした体験ベースの学びが、YEGの例会の場をより充実したものにしてくれます。

2. ネットワークの構築が不可欠さ

YEGの活動で大きなウェイトを占めるのが、メンバー同士の信頼関係を築き、ビジネス面や地域活動の連携へとつなげることです。とはいえ、新たなメンバーが加わるたびに、初対面同士やまだ親交が浅い人たちがうまく話題を見つけられないまま終わってしまう…という状況もありがちです。ビジネスゲームを取り入れると、こうした「どうやって会話を始めれば?」という悩みが一気に解消されます。 まず、ルールの説明やチーム分けの段階で自然と「このゲームはこんなふうにやるんですね!」といった会話が生まれますし、プレイが進むにつれて、「ここはどう動くべきか?」や「次の一手をどうする?」などのディスカッションが必須になります。すると、ゲームを通じて共通の目的や課題を共有し合うことになり、いつの間にかメンバー同士の距離が縮まっているのです。 また、ビジネスゲームの中にはロールプレイ要素があり、各自が“役割”をもって動くものもあります。たとえば、チームである商品のプロモーション戦略を練ったり、与えられた予算やリソースをもとに新規事業プランを立案したり…。そうした過程で、「この人はプレゼンが上手い」「こっちの人は数値管理が得意だ」など、メンバーそれぞれの強みや個性に気づくきっかけとなります。こうした気づきが、例会をきっかけにしたビジネス連携やプロジェクトの共同立ち上げなどにつながる可能性も秘めているのです。

3. 講義形式だけではカバーしきれない体験型学習

セミナーや講演会は、確かに専門家の知見や成功事例を効率よくインプットできる手段として優れています。しかし、その場でいくら知識を得ても、実際に行動に移してみないと本当の意味で身についたとは言えないものです。ビジネスゲームは、この「知識や情報を実践へとつなげるプロセス」を疑似体験の中で実現できるのが最大の強みといえます。 ゲームの進行では、しばしば「思いもよらないトラブル」や「制限時間内の意思決定」を迫られる局面があります。そこで参加者は、限られた情報やリソースをやりくりしながら最善策を考え、試行錯誤を繰り返すわけです。仮に失敗しても、ゲーム中であれば実世界のように致命的な損失はありませんから、リスクを恐れずにチャレンジできるという安心感があります。 さらに、ゲーム終了後の振り返り(レビューやディスカッション)では、「なぜ失敗したのか?」「成功の要因は何だったのか?」を客観的に整理して学ぶことができます。この「ゲーム→振り返り→実践的なアクションへの転用」という一連の流れが、YEGの例会を“座って聞くだけ”の場から“主体的に動いて学ぶ”場へと進化させるのです。講義形式ではなかなか体験しにくい、“自分で考えて行動する”感覚を得られるのが、体験型学習の大きな魅力と言えるでしょう。

ビジネスゲームを取り入れる際のポイント

ビジネスゲームには多くの利点がある一方、例会に導入する際には事前準備や運営設計が極めて重要です。ここでは、押さえておきたい3つのポイントを詳しく解説します。

1. 目的設定とターゲット選定

まず最初に考えるべきは、「何を学びたいのか、どんな変化を起こしたいのか」という目的の明確化です。 •学びたいテーマの整理経営戦略、財務知識、コミュニケーション、イノベーション創出など、YEGメンバーが今必要としているスキルや知識をリストアップ •参加メンバーの属性

若手後継者が多いのか、自営業者や中小企業経営者が中心なのか、といった属性によっても適切なゲームが変わります。 目的が曖昧なまま導入すると、「なんとなく盛り上がっただけで終わり」という結果になりかねません。ゴールを定めてからゲーム選定を行うのが鉄則です。 2. 時間配分と進行設計

ビジネスゲームには、簡易なカードゲームから大がかりなボードゲーム、さらにはICTを活用したシミュレーションまでさまざまな種類があります。 •例会の持ち時間に合わせる

1~2時間程度しか取れない場合は、ルールが簡単で導入・説明に時間がかからないタイプが望ましい •フェーズごとの時間割を作る

1.ルール説明

2.実際のプレイ

3.振り返り(リフレクション)

という3ステップを軸に、余裕を持ったスケジュールを用意するとスムーズ 特にルール説明は、視覚資料やサンプルプレイを用意すると参加者がすぐに理解でき、ゲームに没頭しやすくなります。

3. ファシリテーター(進行役)の存在と役割

ゲームの進行役であるファシリテーターは、ゲームの“成否”を大きく左右する重要なポジションです。 •ルールをわかりやすく伝えるゲームが複雑な場合は、事前にマニュアルや簡易解説動画を準備しておくとなお良い •ゲーム中の盛り上げとサポート

参加者が混乱していないか、行き詰まっていないかをチェックし、適切にアドバイスやヒントを出す •学びの“言語化”を促す

ゲーム後の振り返りで、どんな気づきや学びがあったかを参加者同士で共有させる仕掛けをする ファシリテーターに適任な人材がいない場合は、外部講師やゲーム開発元のトレーナーを招く選択肢も検討すると安心です。

ビジネスゲームは例会時に最適! 実施のしやすさも魅力!

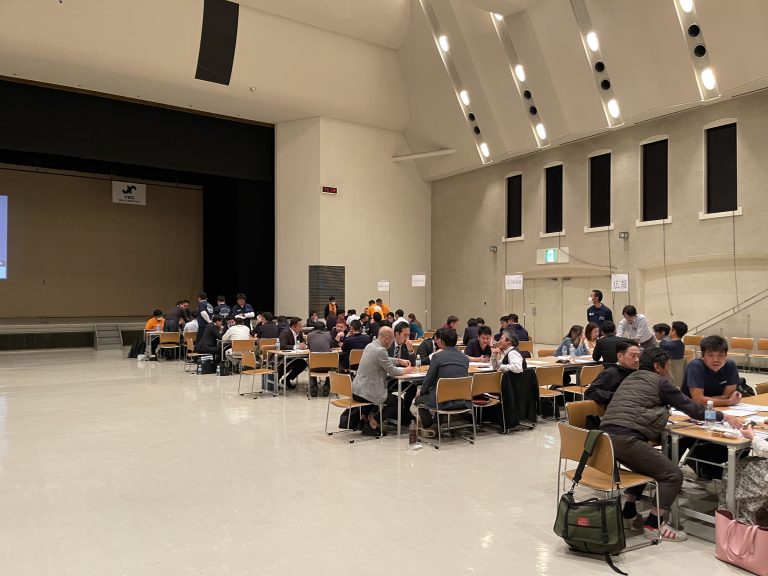

1. 所要時間と人数の柔軟性

YEGの例会は、一般的に2時間ほどの枠が設けられることが多く、その中で講演や報告事項をこなすスタイルが主流ですよね。ビジネスゲームは、基本的に60〜90分程度で完結するものが多いので、既存の例会のプログラム内に十分収めやすいのが特徴です。短時間で完了するゲームを選べば、報告会や他の議題がある場合でも時間を圧迫しすぎずに企画を取り入れられます。 また、人数面でも非常に柔軟に対応できるのが強みです。「少人数向けの個人戦ゲーム」から、「数十名規模でチーム対抗するタイプ」まで幅広くあり、さらに同じゲームでも複数卓を用意して同時並行で進めるアレンジが可能です。たとえば、20名の参加者を4チームに分け、同じ課題に取り組ませて得点を競わせると、ワイワイとした熱気が会場全体を包むでしょう。逆に、少人数でじっくりやりたい場合は個人戦形式にすることで、より深く学び合える場になることもあります。

2. どんな会場でもOK

ビジネスゲームは、基本的に紙の教材やカード、ボードゲーム感覚のツールを使用する形が多く、PCや大型モニターといった特別な機材がなくても問題なく進行できることがほとんどです。そのため、YEGが普段利用している商工会議所の会議室、地域のホール、公民館の大会議室など、どんな場所でも気軽に実施できます。 必要なものといえば、テーブル・椅子・ホワイトボード・筆記用具程度。プロジェクターを活用するとさらに分かりやすく進行できる場合もありますが、必須ではありません。ゲーム提供元がコンパクトな教材を持参してくれるケースも多く、会場設営の負担が少ないのは運営側として非常に助かりますよね。こうした“環境に左右されにくい”のも、ビジネスゲームの実施が容易な理由の一つです。

3. 司会進行を任せられる

例会の企画となると、どうしても運営担当者は「内容の進め方やルール説明をどうしよう…」と不安になりがちです。しかし、ビジネスゲームの中には、専門ファシリテーターがセットになっているプランが多く存在します。たとえば、ゲームの開発元や研修会社が提供するプログラムには、当日の進行役としてファシリテーターが派遣されることが一般的です。 このファシリテーターは、単にルールを説明するだけでなく、ゲームの雰囲気を盛り上げたり、参加者がつまずいた時にサポートしたり、適切なタイミングで振り返りやポイント解説を入れたりと、非常に多岐にわたる役割を担ってくれます。運営側は、事前にファシリテーターと打ち合わせをしておけば、当日は会場準備と参加者の誘導程度で済み、司会進行やトラブル対応の心配から解放されます。 もちろん、ゲームによってはマニュアルや進行ガイドがしっかり整備されており、自前で司会進行を行うことも可能です。いずれにせよ、「運営が難しくて準備に時間がかかりすぎる…」という心配が少ない点は、ビジネスゲームを導入しやすい理由の一つです。初めての企画にもチャレンジしやすく、忙しいYEGメンバーでも負担を最小限に抑えながら実施できるのは、大きな魅力ですよね。

おすすめビジネスゲーム5選

ここからは、YEGの例会で取り入れやすいビジネスゲームのジャンルを5つピックアップし、それぞれの特徴や活用方法のヒントを簡単にご紹介します。 ※例会はだいたい60分~90分しか時間が取れないため、その時間で実施できる内容をご紹介しております。

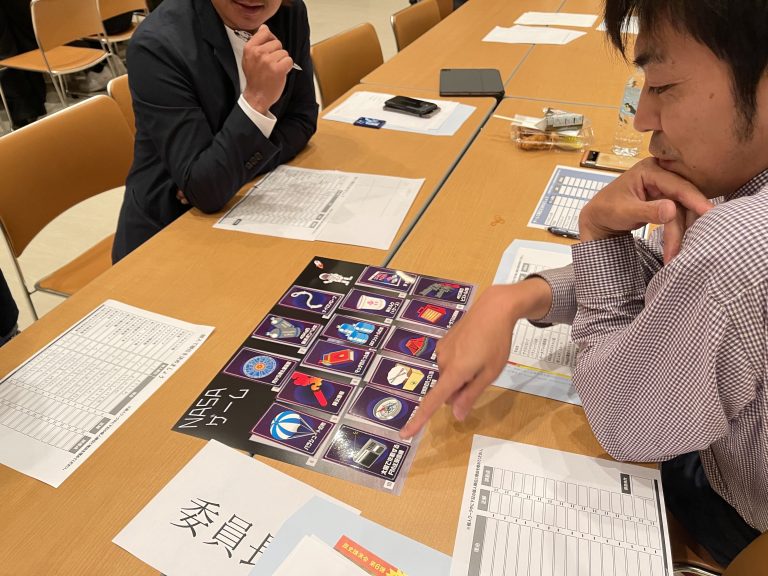

①委員長当てゲーム

【概要】

「委員長当てゲーム」は、チームメンバーと話し合って、1つの回答を導き出すことを目的とした協力系のコミュニケーションゲームです。各自に与えられた情報カードをチーム内で、口頭のみで情報を共有し、時間内に正解を導き出してもらいます。 4~6人が1チームとなり、各自3~4枚の情報カードが配られ、情報カードには、各委員長の確定後の情報が記載されています。自分の持っているカードを他者に見せる事はできず、口頭のみのコミュニケーションで情報を伝える必要があるのです。 カードの情報をただ共有するだけでは答えは見つかりません。情報を整理して、論理的に考える事の重要性も学ぶことができます。【ゲームの特徴】

ゲームはルール説明からゲーム実施、答え合わせまで約60分で実施できます。 バラバラな情報を整理し答えを導き出すため、論理的思考を意識付けするようになります。また全員でコミュニケーションを取り合う必要があり、チームビルディングにも役立ちます。【ゲームの効果】

このゲームの期待できる効果としては主に下記のような内容になります。 ・ゲームクリアのための話し合いのプロセスでの合意形成の重要性を理解できる・チームでのコミュニケーション技術が身に付く

・仕事上での情報整理の重要性が再認識できる

・質問の仕方を工夫したり、率先して問いかけしたりすることの重要性を理解できる

・個人だけではなく、協働で業務を進めるときのポイントについて理解できる 仕事を進める上での情報整理やロジカルに伝えることの重要性について、 ゲームを通じて、楽しく体験できるようになっております。

委員長当てゲームのご紹介ページはこちら:https://business-games.jp/communicationgame_guess_chairman/

②砂漠からの脱出ゲーム

【概要】

砂漠からの脱出ゲームとは、研修や採用選考時のグループワークでチームビルディングの要素を学べるゲームです。 グループとチームは目的意識を持って、活動しているかどうかが大きな違いですが、ただのグループからチームに変化していく流れを体験することができます。 砂漠からの脱出ゲームでは、個人の意見とチームメンバーの意見をすり合わせながら、チームで同じ解答を選ばなければいけません。 いわゆるチームメンバーとの合意形成(コンセンサス)が必要がとなるゲームです。【ゲームの特徴】

ゲームはルール説明からゲーム実施、答え合わせまで約60分で実施できます。 全員の解答を一致させる必要があるため、時には意見が対立することも想定されますが、それを多数決や個人の強制(一人の意見)ではなく、 しっかりと話し合って合意することの重要性を理解していただきます。【ゲームの効果】

このゲームの効果は以下の3点です。 ・チームビルディングの要素をゲームを通して学びます。・合意形成(コンセンサス)の取り方を学べます。

・グループからチームへの変化を学びます。 砂漠からの脱出ゲームでは、上記を体験、理解することができます。

砂漠からの脱出ゲームのご紹介ページはこちら:https://business-games.jp/teambuilding_sabaku/

③7人の人事異動当てゲーム

【概要】

「7人の人事異動当てゲーム」は、前述した「委員長当てゲーム」と同様のゲームです。チームメンバーと話し合って、1つの回答を導き出すことを目的とした協力系のコミュニケーションゲームです。各自に与えられた情報カードをチーム内で、口頭のみで情報を共有し、時間内に正解を導き出してもらいます。 4~6人が1チームとなり、各自3~4枚の情報カードが配られ、情報カードには、人事異動配属後の情報が記載されています。自分の持っているカードを他者に見せる事はできず、口頭のみのコミュニケーションで情報を伝える必要があるのです。 カードの情報をただ共有するだけでは答えは見つかりません。情報を整理して、論理的に考える事の重要性も学ぶことができます。【ゲームの特徴】

ゲームはルール説明からゲーム実施、答え合わせまで約60分で実施できます。 バラバラな情報を整理し答えを導き出すため、論理的思考を意識付けするようになります。また全員でコミュニケーションを取り合う必要があり、チームビルディングにも役立ちます。【ゲームの効果】

このゲームの期待できる効果としては主に下記のような内容になります。 ・ゲームクリアのための話し合いのプロセスでの合意形成の重要性を理解できる・チームでのコミュニケーション技術が身に付く

・仕事上での情報整理の重要性が再認識できる

・質問の仕方を工夫したり、率先して問いかけしたりすることの重要性を理解できる

・個人だけではなく、協働で業務を進めるときのポイントについて理解できる 仕事を進める上での情報整理やロジカルに伝えることの重要性について、 ゲームを通じて、楽しく体験できるようになっております。

7人の人事異動当てゲームのご紹介ページはこちら:https://business-games.jp/communicationgame_jinjibu/

④謎解きゲーム「ハッカーからの挑戦状」

【概要】

ハッカーからの挑戦状は、送られてきた「ウイルス」を破壊するべく、ハッカーが考えた謎(暗号)をチームで協力して解き明かしていくチームビルディングゲームです。【ゲームの特徴】

ゲームはルール説明からゲーム実施、答え合わせまで約60分で実施できます。 謎解きクイズをチームで解きながら行いますので、頭の体操やチームビルディングにつながっていきます。【ゲームの効果】

「チームで協力してアイデアを出すことの重要性」「謎解きをしていく上で自分だけの視点ではなく、他者の視点を持つことの大切さ」について、個人・チームで話し合います。 ・チームビルディングに繋がるゲームを社内で実施したい

・チームで意見を出しあいコミュニケーションを取り合うゲームを探している

・謎解きゲームを使って団体内のレクリエーションを実施したい こんなニーズがある団体様にはオススメです。

謎解きゲームのご紹介ページはこちら:https://business-games.jp/mystery-solving-game/

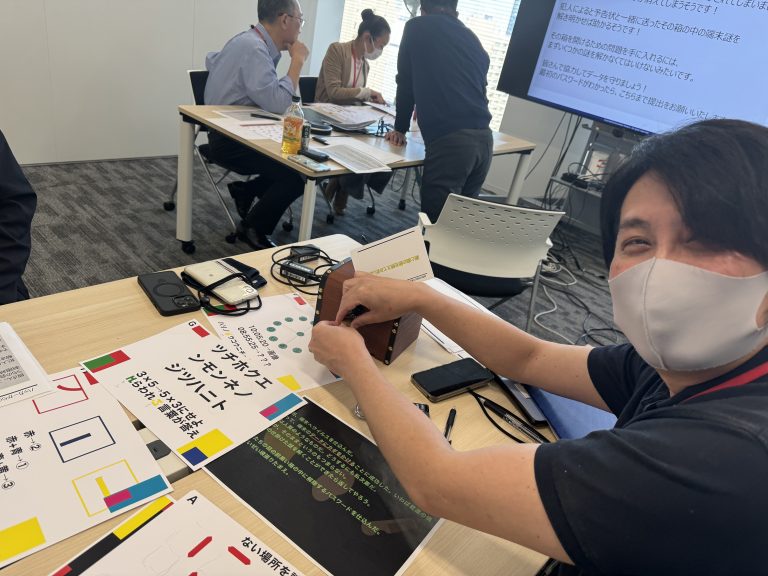

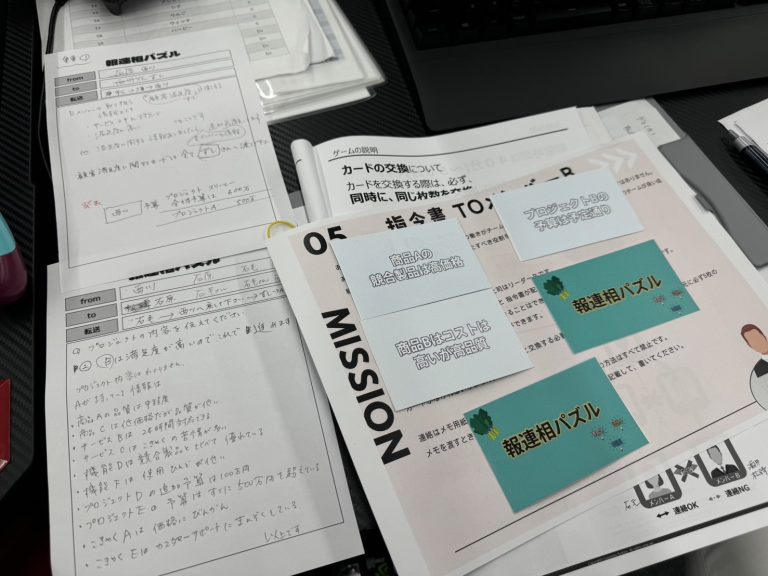

⑤報連相パズル

【概要】

報連相パズルは個人戦ではなく、チームメンバーと協力し合って、与えられた課題・ミッションをクリアすることを目的とした報連相ゲームです。 各自には役割が与えられ、配られる指令書に従い、協力して時間内に課題をクリアしてもらいます。 このゲームは1チーム5名で構成されます。各メンバーには「リーダーA」「リーダーB」「メンバーA」「メンバーB」「マネージャー」という役割が割り当てられます。6名、7名でも実施できます。【ゲームの特徴】

メモのやり取りのみが許可されているため、コミュニケーションの制限が存在します。上手に情報を整理し、チーム内で報告、連絡、相談を効果的に行うことが求められます。【ゲームの効果】

管理職(マネージャー)は早期に目的を伝え、中間管理職(リーダー)もマネージャーに対して、重要は情報をいち早く供給し、メンバー(部下)はその目的を理解して行動することが求められます。このようにゲームで起こったことを現実的な問題と関連付けて振り返り・講義を行うことで指示の出し方、報連相の重要性、管理職としてのあり方を考えてもらう機会が作れます。報連相パズルのご紹介ページはこちら:https://business-games.jp/hourensou_puzzle/

詳細についてはお問い合わせください。

ゲーム導入後の効果を高めるコツ

ゲームは単体でも十分楽しめますが、導入後のフォローや振り返りによって、学びの質が大きく変わります。ここでは、ビジネスゲームの効果を最大化するための3つのコツを紹介します。

1. 事後アンケートやフィードバックの活用

例会終了後、参加者に簡単なアンケートを取ることで、どのような学びや気づきが得られたかを可視化できます。 ●記名・無記名を使い分け建設的な批評や率直な感想が集まるよう、場合によっては無記名の方がよい ●次回への改善点を収集

ルールが難しすぎた、ゲーム時間が短すぎたなど、改善要望を具体的に把握できる 集まったデータは次のゲーム選定や運営スタイルの調整に役立つだけでなく、YEG全体の研修企画の質を高める資源にもなります。

2. リアルなビジネスとの関連づけ

ゲームで経験した出来事や気づきを、現実のビジネスに活かすには、振り返り(リフレクション)の時間が欠かせません。 ●どの場面が実際の業務に近かったか例:「在庫調整に追われる」「顧客のニーズを読み誤る」など、ビジネスあるあるを具体的に共有できます。 ●ゲーム内での成功・失敗要因を分析

例:「交渉のタイミングが悪かった」「リーダーシップの取り方が不明確だった」などを掘り下げられます。 この振り返りを通じて、メンバー各自が「この学びは自社のどんな課題に応用できるか」を考えるきっかけをつくることが重要です。

3. メンバー間のディスカッション促進

YEGの例会は、メンバー同士の交流によって相乗効果を生み出す場でもあります。ビジネスゲーム終了後は、少人数のグループディスカッションなどを取り入れ、気づいたことを共有し合いましょう。 ●他チームのプレイスタイルを学ぶ自チームが行った施策と他チームが選んだ戦略を比較することで、多面的な学びにつながります。 ●リーダー経験や専門知識のシェア

メンバーの中には特定分野に強い方やリーダーとしての経験豊富な方もいるため、知恵を得られる機会にもなります。こうしたディスカッションで得られた“他者の視点”こそが、個々の経営やビジネス発想の幅を広げる原動力となります。

まとめ

ビジネスゲームの導入は、商工会議所青年部(YEG)の例会を“受け身の報告会”から“主体的な学びの場”へと進化させる、大きなチャンスです。ゲームの中であれば、普段の仕事では試せない施策を大胆に試し、失敗から多くを学ぶこともできます。何より、メンバー全員が同じ体験を共有することで、人脈形成や仲間意識の醸成にも大きく貢献するでしょう。 もちろん、ビジネスゲームは導入して終わりではなく、事後の振り返りやフィードバックを通じて初めて大きな学びにつながります。「この気づきは自分の会社でどう生かせるか?」「あの失敗は、実際の営業ではどう回避できるか?」といった具体的なディスカッションを継続することで、例会の熱量はさらに高まっていきます。 ぜひ今回のコラムを参考に、貴会の例会にビジネスゲームを取り入れてみてください。参加者同士の連帯感が高まり、実践的なスキルアップにもつながる新しいアプローチが、きっとYEG活動を次のステージへ導いてくれるはずです。ゲームをきっかけに、YEGならではの力強い学びと交流をぜひ深めてみましょう。

その他のテーマ・業界ごとに使えて役立つビジネスゲーム一覧

・建設業の新人研修で使えるビジネスゲーム3選・合意形成研修(コンセンサススキル)とは?楽しく学べるコンセンサスゲーム6選もご紹介!

・コミュニケーション研修で使えるコミュニケーションゲーム15選

・財務・会計の知識を 楽しく学べるゲーム4選!のご紹介

・マナー研修で使えるビジネスゲーム3選のご紹介

・営業研修で役に立つビジネスゲーム5選

・PDCAサイクルを学ぶのに有効なビジネスゲーム5選をご紹介

・【2025年版】新入社員研修で使えるビジネスゲーム12選!目的とメリットを解説

・内定者研修でおすすめのビジネスゲーム10選!目的やメリット、選ぶポイントも解説!

・【2025年度版】低予算のレンタルで社内実施できるおすすめビジネスゲーム10選

・仕事の進め方研修で使えるビジネスゲーム5選

【執筆者情報】

ビジネスゲーム研究所 米澤徳晃

研修会社に入社後、研修営業、研修講師業に従事。その後、社会保険労務士法人で人事評価制度の構築やキャリアコンサルティング活動に従事。その後、独立。講師登壇は年間100登壇を超え、講師としてのモットーは、「仕事に情熱を持って、楽しめる人たちを増やし続けたい」という想いで、企業研修を行っている。

商工会議所青年部(YEG)の例会で使えるビジネスゲームにご興味ある方は下記より資料請求をお願いいたします。