仕事の進め方研修で求められるスキルとは

仕事の進め方を学べるビジネスゲーム5選

研修への取り入れ方と実施のポイント

ゲームを通じた学びを実務に活かす方法

研修効果を最大化する“定着とフォローアップ”の仕組み

仕事の進め方研修で求められるスキルとは

企業の現場では「もっと効率的に仕事を進めたい」「チームで成果を上げたい」という声が絶えません。しかし実際には、仕事の進め方が非効率であったり、コミュニケーションが不十分であったりすることで、本来得られるはずの成果が半減しているケースが少なくありません。例えば、スケジュール管理が甘く納期直前に慌てる、情報共有が不十分で同じミスが繰り返される、改善の仕組みがなく非効率な作業が常態化している…。こうした課題は新人社員だけでなく、中堅社員やリーダー層においても日常的に見られます。 この背景には、「知識としては分かっているが、実践できていない」というギャップがあります。計画を立てる重要性や報連相の必要性は、研修や上司の指導で誰もが耳にしたことがあるはずです。しかし、現場の忙しさに流されると、つい行動が後回しになり、理想と現実の間に大きな溝が生まれてしまうのです。そこで仕事の進め方研修では、単なる知識伝達にとどまらず、日々の行動を改善するための具体的なスキルを体験を通じて学ぶことが求められます。特に重要なのが「計画力」「実行力」「コミュニケーション力」「改善力」という4つの柱です。

計画力 ― 成果を左右する段取りの力

最初に挙げられるのは、計画を立てる力です。どんな仕事も、行き当たりばったりでは効率よく進められません。計画力とは、ゴールから逆算し、タスクを分解し、適切な順序と時間配分を設計する力を意味します。 例えば、新製品の販促イベントを準備する際、計画力のある人は「告知→会場手配→当日の運営」という大きな流れを整理し、さらに細分化して役割を割り振ります。一方、計画力の弱い人は、やるべきことをリスト化しないまま場当たり的に動き、結果として準備漏れや納期遅延を招いてしまいます。 研修では、こうした計画の立て方を疑似体験できるワークが効果的です。タスクをカードに書き出して優先順位を並べ替える演習や、制限時間内で最も効率的にゴールへたどり着く方法を考えるシミュレーションを通じて、段取りの重要性を肌で感じることができます。

実行力 ― 計画を現実にする力

次に必要なのが、計画を実際に遂行する力です。計画を立てるだけでは成果につながりません。実際の現場では、突発的な依頼やトラブルが発生するのが常であり、それに対応しながら「やるべきことをやり切る力」が問われます。 例えば、営業担当者が計画通りに訪問活動を進めていても、急なクレーム対応が入れば優先順位を切り替える必要があります。ここで実行力がある人は、臨機応変に対応しつつ、他のタスクの遅れを最小限に抑える工夫をします。一方、実行力が不足している人は、トラブル対応に追われて本来の計画を放置し、結果的に全体の成果が損なわれてしまいます。 研修では、制限時間内に複数のタスクを同時並行で進めるゲームや、予期せぬトラブルカードが登場するシナリオを通じて、実行力を鍛えることができます。こうした体験を通して、受講者は「計画は常に変動するもの」「計画倒れにせず完遂するには工夫が必要」という現実を学ぶのです。

コミュニケーション力 ― チームで成果を上げる力

3つ目に欠かせないのが、周囲と連携する力です。仕事は一人で完結するものではなく、必ずチームや関係部署との協働が伴います。特に日本企業では「報連相(報告・連絡・相談)」が浸透しているかどうかが、成果の成否を大きく左右します。 例えば、進捗が遅れていることを報告しなかったために、チーム全体の計画が狂う。顧客からの要望を共有しなかったために、他部署が誤った対応を進めてしまう。このような小さな情報伝達の欠落が、大きな損失につながることは珍しくありません。 研修では、限られた情報をチームで共有しながらゴールを目指すパズル型のゲームや、情報の正確さとタイミングを競うワークを通じて、コミュニケーションの重要性を体感できます。受講者は「自分が伝えなかった情報がチーム全体にどんな影響を与えるか」を実感することで、報連相の大切さを“知識”から“実感”へと昇華させられるのです。

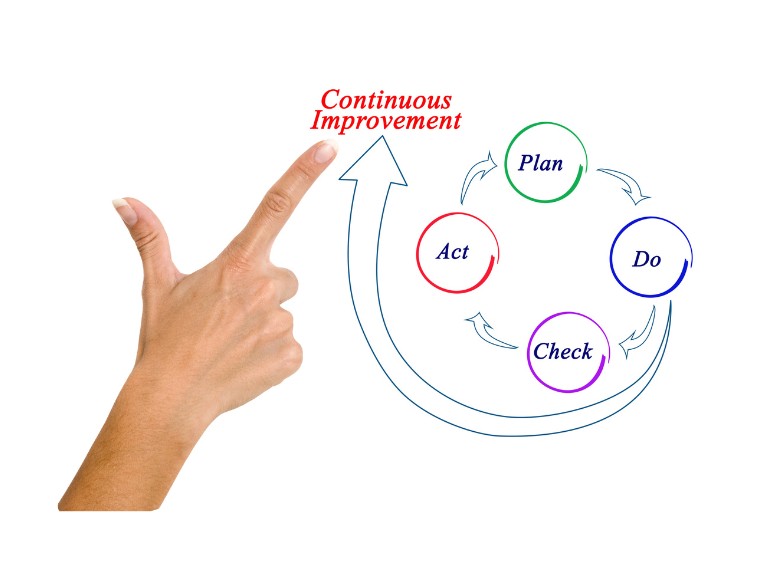

改善力 ― 継続的に仕事を良くする力

最後に求められるのが、現状をより良くしていく改善力です。どれほど優れた計画や実行があっても、業務には常に改善の余地が存在します。改善力とは、問題点を発見し、解決策を考え、実際に試して改善サイクルを回す力です。 例えば、資料作成に時間がかかりすぎている場合、「テンプレートを活用する」「自動化ツールを導入する」などの改善策を試みることで業務効率は大きく変わります。改善力のある社員は、現状に満足せず「どうすればもっと良くなるか」を常に問い続けます。一方、改善力の乏しい社員は、非効率なやり方を「仕方ない」と思い込み、長年同じ方法を続けてしまいます。 研修では、同じゲームを複数回繰り返し、2回目以降にどれだけ効率を改善できるかを競う形式が有効です。これにより、「小さな工夫の積み重ねが大きな成果につながる」という改善の本質を体感できます。

計画力・実行力・コミュニケーション力・改善力。この4つのスキルは、仕事の進め方を支える柱であり、業務の効率化や成果の最大化に欠かせません。そしてこれらは、単に頭で理解するだけではなく、体験を通じて身につけることが重要です。仕事の進め方研修では、ビジネスゲームを活用することで、参加者が自分の行動の影響を実感し、学びを実務に活かすきっかけをつかめるのです。次章では、これらのスキルを効果的に養える具体的なビジネスゲームを5つ紹介していきます。

ゲームにご興味ある方はお問い合わせください。

ゲームにご興味ある方はお問い合わせください。

仕事の進め方を学べるビジネスゲーム5選

第1章で触れた「計画力・実行力・コミュニケーション力・改善力」という4つの柱を身につけるには、座学だけでなく、実際に体験しながら学ぶことが欠かせません。そこで効果を発揮するのが、ビジネスゲームを活用した研修です。ゲーム形式であれば、受講者は楽しみながら主体的に取り組み、失敗や成功を通じて自ら気づきを得ることができます。さらに、ゲーム後の振り返りを通じて「自分の行動が結果にどう影響したか」を整理することで、学びが実務に直結していきます。ここでは、仕事の進め方研修に特に有効な5つのビジネスゲームを取り上げ、それぞれの特徴と学べるポイントを紹介します。

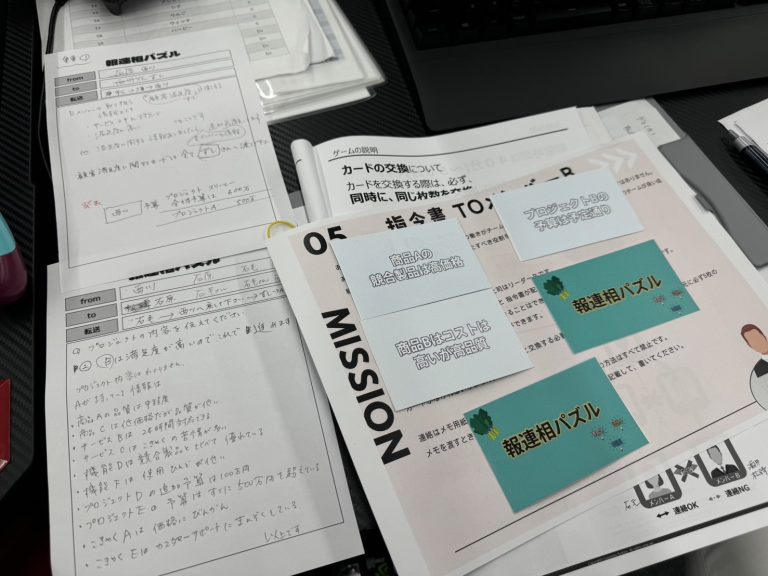

報連相パズル ― コミュニケーション力を磨き報連相の力を養う

概要

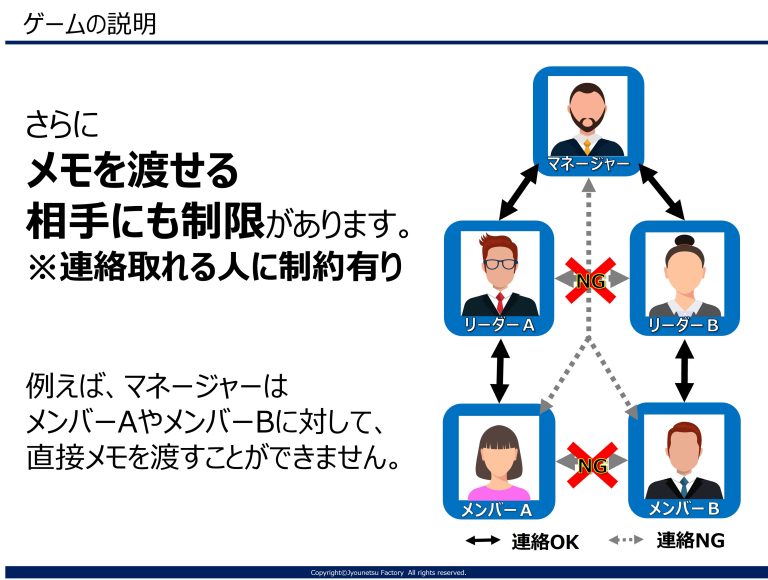

報連相パズルは、報連相のスキルを実践的かつ楽しく学ぶことができるビジネスゲームです。特に新入社員研修やチームビルディングの一環として活用されることが多く、参加者が実際のビジネスシナリオを模した課題に取り組むことで、自然と報連相の重要性を理解し、スキルを身に付けることができます。このゲームの設定では、各自与えられた役割を担い、指令書に沿ってミッションをクリアすることが求められます。 報連相パズルのルール

●役割とカードの配布

各プレイヤーには5枚のカードと1枚の指令書が配布されます。 指令書やカードは他の人に見せたり口頭で伝えたりしてはいけません。 ●コミュニケーションの方法

チームメンバー間のコミュニケーションはメモのやり取りのみで行います。 メモの使用枚数は1チームあたり50枚までに制限されています。 ●メモとカードの交換ルール

メモを渡す際には、fromとtoの欄に必ず名前を記載します(略称可)。 カード交換は、メモで連絡可能な相手としか行えません。同時に同じ枚数のカードを交換する必要があります。 ●ゲームのクリア条件

ゲームのクリア条件はマネージャーの指令書にのみ記載されています。他のメンバーはこの情報を知らされていないため、コミュニケーションを駆使して条件を達成する必要があります。具体的には、各メンバーが指定された種類のカードを5枚集めることが求められます。 報連相パズルでは、各チームが自分たちの役割を演じながら、限られた時間内に課題を解決することを目指します。チームメンバーは、定期的に「報告」を行いながら、情報を共有し合い、「連絡」を徹底して全員が同じ状況を理解し、「相談」を通じて最善の解決策を見つけることが求められます。 この過程で、各チームは報連相の実践方法を学び、それぞれの役割や責任に応じた行動を取ることの重要性を体感します。 【報連相パズルのポイント】

このゲームのポイントは、実際の業務に近い環境で報連相のスキルを磨くことができる点です。ゲームを通じて、参加者は報連相のタイミングや方法の重要性を体感し、どのような状況でどのように行動すべきかを学びます。また、ゲーム終了後には振り返りの時間が設けられ、参加者同士で気づきを共有したり、フィードバックを受けたりすることで、学びを深めることができます。報連相を日常の業務で効果的に実践するための具体的なスキルを養うことが、このゲームの最大の特徴です。 【人数】

報連相パズルは、1チームあたり5〜6名のメンバーで行うことが推奨されています。これにより、各メンバーが積極的にコミュニケーションを取り、報連相を実践する機会を十分に持つことができます。複数のチームが同時にゲームに参加することも可能で、全体の参加者数を柔軟に調整できます。

【実施時間】

【実施時間】

ゲームの所要時間は約1〜2時間が理想的です。これにより、参加者は報連相のスキルをしっかりと学びながらも、集中力を維持したままゲームを楽しむことができます。ゲーム終了後の振り返り時間も含めると、全体のプログラムは約2時間となります。 【運営方法】

報連相パズルの運営には、進行役(ファシリテーター)が必要です。進行役は、ゲームのルール説明やシナリオの進行管理、各チームへのフィードバックを行います。また、進行役はゲーム中に発生する質問や不明点に対応し、スムーズなゲーム運営をサポートします。ゲーム後には、進行役が各チームのパフォーマンスを評価し、学びのポイントを整理することで、参加者が報連相の実践方法をより深く理解できるようにします。

報連相パズルの詳細については、下記のページをご覧ください。

報連相パズルの詳細については、下記のページをご覧ください。

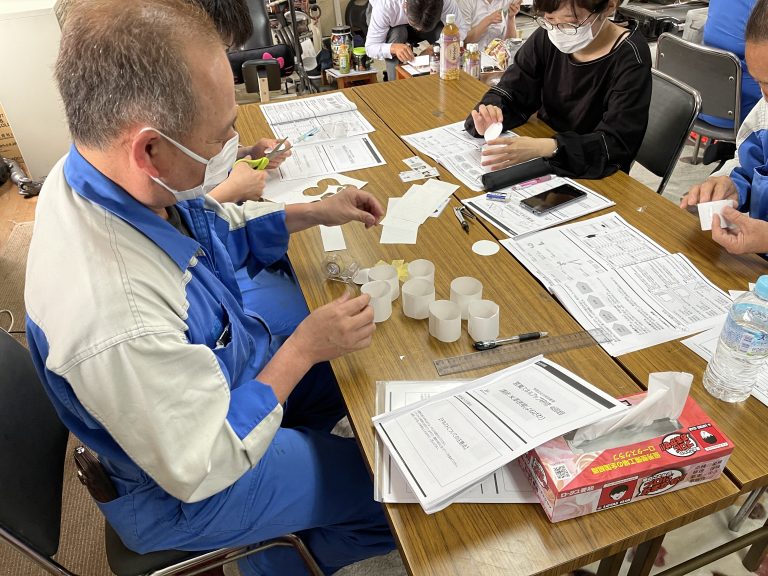

業務カイゼンゲーム(工場編) ― 改善力とPDCAを学ぶ

【概要】

業務カイゼンゲームとは、各チームが製造業の会社となり、商品(折り紙)を製造し、 利益合計を競うゲームで、業務改善(PDCA)の要素を加えたゲームです。 チームで、お客様の求める商品を製造し、品質・納期・コストを意識しながら、利益の合計(利益剰余金)を競い合っていただきます。

●方法 (所要時間:1時間30分~3時間前後)

1.1チーム4~5人で複数チームを作ります

2.ルール説明を行い、各手順(作戦タイム、仕入れ、販売(検品)、原価計算・・・)ごとに、進行フローの説明をします

3.作戦タイムを設け、作戦タイムでは、設定された複数の商品の型を見ながら、 商品製造にかかる方法や時間、コストの計算を行いながら、作戦を立てます。

4.ゲームの流れは、仕入れ→製造→販売および検品を行い、販売した売上金額と原価計算、利益を記入します。1期目から3期目までの経営を行います。

5.業務改善PDCAの振り返りを行います

ゲームでは、作戦タイムで立てた目標と計画に対して、どうだったのか?を振り返り、検証(Check)を行い、うまくいった点、うまくいかなかった点を洗い出し、うまくいかなかった点をチーム内で、原因分析します。 そして、Act(改善)となる対策を打ち立て、実践していき、業務改善のPDCAを回す体験をゲームで行っていきます。チームで成果を出すために必要な改善思考をより理解できるような内容になっています。

【業務カイゼンゲームのポイント】

このゲームのポイントは、プロジェクトを成功させるための業務改善力について理解していただける点です。

またムリ、ムラ、ムダという業務改善を行っていく上で、欠かせない視点を理解することができます。

業務カイゼンゲームは、1チームあたり3〜4名のメンバーで行うことが推奨されています。人数が多すぎると一人ひとりの役割が減ってしまうため、人数を限定的にした方が良いです。 【実施時間】

ゲームの所要時間は約3~4時間が理想的です。PDCAを回す練習として数ラウンドは繰り返した方が良いため、ある程度の時間を設けた方が良いでしょう。 【運営方法】

業務カイゼンゲームの運営には、進行役(ファシリテーター)が必要です。進行役は、ゲームのルール説明やシナリオの進行管理、各チームへのフィードバックを行います。また、進行役はゲーム中に発生する質問や不明点に対応し、スムーズなゲーム運営をサポートします。ゲーム後には、進行役が各チームのパフォーマンスを評価し、学びのポイントを整理することで、参加者が業務改善の実践方法をより深く理解できるようにします。 業務カイゼンゲームの詳細については、下記のページをご覧ください。

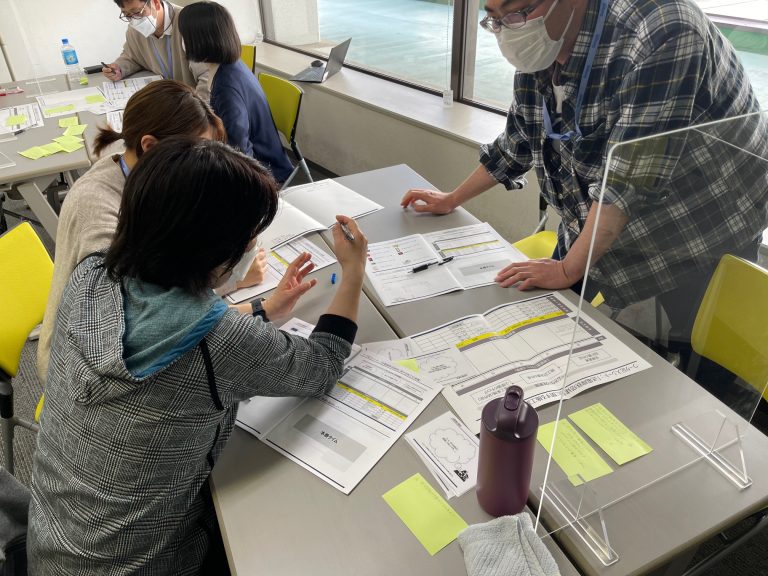

鉄塔ゲーム(プロジェクトマネジメント) ― 計画力を鍛える

【概要】

鉄塔ゲームとは、チームごとに分かれ、お客様から依頼された『鉄塔』をおもちゃのブロックを使用し、作り上げるゲームです。 順位を決めるポイントは、お客様のニーズを満たしているか?それを踏まえ、当初、計画を立てたスケジュール・コスト・品質で、きちんと作り上げたかどうかを競い合い、優勝を決めます。

1.4~5人で、1つの会社を作ってもらいます

2.まずは、お客様からの情報をもとに見積書と設計書および施工計画書の作成を行います

3.次に、お客様へ見積書と設計書、施工計画書を踏まえて、プレゼンテーションを行います

4.最後におもちゃのブロックを使い、設計書通りに施工を行います

5.事前の計画(見積書、設計書、施工計画書)と実際の施工(鉄塔建設)と差異が少ないことがポイントです

6.ゲームは2~3期を繰り返し行い、最終的なポイントが高いチームが優勝です。

https://business-games.jp/projectmanagement_game/

ゲーム後は、チームで動く上でのポイントやリフレクションタイム(内省)を設け、どうすれば次回以降、結果を改善できるか?を話し合います。また、プロジェクトマネジメントの基本である5つのプロセス「立ち上げ、計画、遂行、コントロール、終結」について講義を行い、ゲームと照らし合わせて振り返りをしていきます。プロジェクトマネジメントでは、次回どう改善を行うかが重要なポイントになりますが、それを体験、理解してもらえるのです。 【人数】

鉄塔ゲームは、1チームあたり5〜6名のメンバーで行うことが推奨されています。人数が多すぎると一人ひとりの役割が減ってしまうため、人数を限定的にした方が良いです。 【実施時間】

ゲームの所要時間は約3~4時間が理想的です。PDCAを回す練習として数ラウンドは繰り返した方が良いため、ある程度の時間を設けた方が良いでしょう。

ゲームにご興味ある方はお問い合わせください。

ゲームにご興味ある方はお問い合わせください。

ストア・オーナーズ ― 実行力と意思決定力を高める

【概要】

みなさんは飲食店のオーナーとなって、食材などの仕入れ、集客・接客を行い、店舗の業績向上を目指す経営シミュレーションゲームです。 約15ターンの経営ラウンドを1期として、計2期での最終利益を競い合います。 参加者が受けさせられている感がなく、熱中して取り組めるゲームです。損益計算書や貸借対照表の理解につながり、経営感覚が養えるゲームです。 【特徴】

参加者は商品の仕入れ数や販売価格を決定し、競合チームとの市場競争に挑みます。予想外の需要変動や資金不足といった状況にも直面し、スピーディな判断と実行が求められます。ゲームを使って貸借対照表、損益計算書などの会計・財務知識をゲームを通して学ぶことができます。 また、ゲームを使って学ぶことで「難しい」と敬遠されがちな会計・財務研修を楽しみながら学ぶことができるのです。 ●ゲームの進め方

(下記を1期として制限時間の終了まで繰り返し実施します)

以下のアクションから経営行動を選択します。

2.材料仕入:市場から食材や飲料を購入し、購入した食材や飲料は在庫エリアに追加

3.顧客獲得:顧客を獲得する

4.ステータス変更:価格・席数・品質・接客などをレベルアップさせ、変更

5.強み導入:お店の強みを「強みカード」を購入することで導入

6.銀行借入:銀行から融資を受ける

ストア・オーナーズは、個人戦です。1卓最大6名のメンバーで競争することができます。 【実施時間】

ゲームの所要時間は約3~4時間が理想的です。PDCAを回す練習として数ラウンドは繰り返した方が良いため、ある程度の時間を設けた方が良いでしょう。

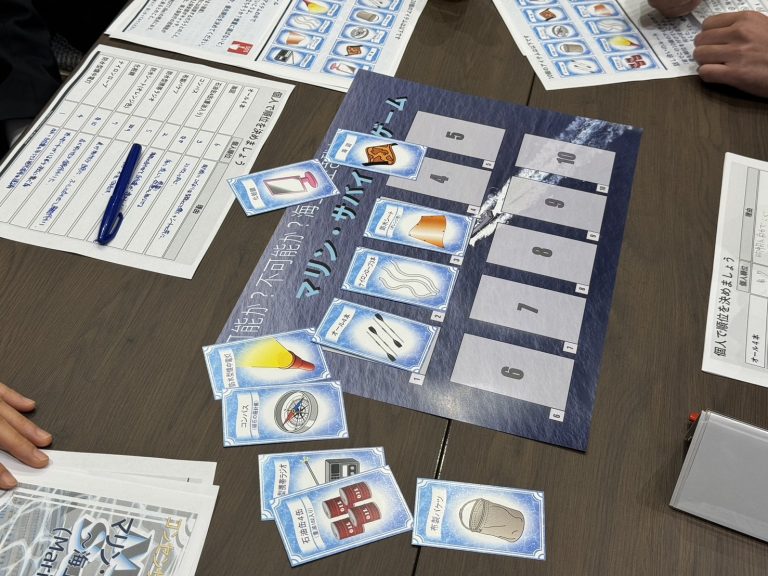

マリン・サバイバル ― 判断力と合意形成を学ぶ

【概要】

マリン・サバイバルとは、研修や採用選考時のグループワークでチームビルディングの要素を学べるゲームです。 グループとチームは目的意識を持って、活動しているかどうかが大きな違いですが、ただのグループからチームに変化していく流れを体験することができます。 マリン・サバイバルでは、個人の意見とチームメンバーの意見をすり合わせながら、チームで同じ解答を選ばなければいけません。 いわゆるチームメンバーとの合意形成(コンセンサス)が必要がとなるゲームです。

【ゲームの特徴】

ゲームはルール説明からゲーム実施、答え合わせまで約90分で実施できます。 全員の解答を一致させる必要があるため、時には意見が対立することも想定されますが、それを多数決や個人の強制(一人の意見)ではなく、 しっかりと話し合って合意することの重要性を理解していただきます。【ゲームの効果】

このゲームの効果は以下の3点です。 ・チームビルディングの要素をゲームを通して学びます。・合意形成(コンセンサス)の取り方を学べます。

・グループからチームへの変化を学びます。 マリン・サバイバルでは、上記を体験、理解することができるのです。

以上の5つのビジネスゲームは、それぞれ異なるスキルに焦点を当てながらも、共通して「仕事の進め方を体験的に学べる」という点で大きな効果を発揮します。報連相パズルではコミュニケーションの重要性を、業務カイゼンゲームでは改善力を、鉄塔ゲームでは計画力を、ストア・オーナーズでは実行力を、マリン・サバイバルでは合意形成力を学べます。 研修の目的や対象者に応じて適切なゲームを選び、組み合わせることで、座学では得られない深い気づきを与えられます。次章では、これらのゲームを研修に効果的に取り入れるための実施ポイントについて解説していきます。

研修への取り入れ方と実施のポイント

ビジネスゲームは単体でも十分に学びがありますが、その効果を最大化できるかどうかは「研修としてどう設計するか」に大きく左右されます。同じゲームを使っても、時間配分やチーム編成、振り返りの仕方が違えば、得られる気づきの深さはまったく異なります。逆に言えば、導入の仕方を工夫することで、単なる“楽しいレクリエーション”から、業務改善につながる“実践型学習”へと昇華させることが可能です。本章では、研修にビジネスゲームを取り入れる際に特に重要なポイントを、時間設計・ファシリテーション・チーム編成・実務への落とし込みの観点から整理して解説します。

1. 研修時間とプログラム設計

ビジネスゲームを効果的に取り入れるためには、研修全体の設計が欠かせません。時間配分を誤ると、ゲームに夢中になるだけで振り返りが不足したり、逆に解説に時間を取りすぎて体験が浅くなったりします。 ●短時間研修(90分程度)

新入社員や若手社員向けに、1つのゲームに絞って実施します。ゲーム体験(約40分)→振り返り(30分)→アクションプラン作成(20分)という流れが効果的です。限られた時間でも「体験→気づき→行動」に落とし込むことができます。 ●半日研修(3〜4時間程度)

複数のスキルを横断的に学ばせたい場合に有効です。例えば午前中に「報連相パズル」でコミュニケーションを体験し、午後に「業務カイゼンゲーム」で改善力を学ぶ、といった組み合わせです。ゲーム間の関連性を意識して設計すると理解が深まります。 ●1日研修(6〜7時間程度)

若手リーダーや管理職候補に向けて、ゲームとケーススタディを組み合わせます。午前に「鉄塔ゲーム」で計画力を学び、午後に自部署の課題をテーマにディスカッションを行う、といった構成です。体験と実務の橋渡しを徹底することで、研修効果を最大化できます。

2. ファシリテーションの工夫

ビジネスゲーム研修の肝は、ゲームそのものよりも振り返りの質にあります。単に勝敗を発表するだけでは学びが浅くなり、「面白かった」で終わってしまいます。 ✔ 行動の背景を問う

「なぜその判断をしたのか」「なぜ情報共有が遅れたのか」を掘り下げることで、自分の行動パターンを自覚できます。

✔ ゲームと実務をつなげる質問

「この状況は職場でいうとどんな場面に似ていますか?」「この失敗を業務で防ぐにはどうしますか?」と問いかけることで、受講者が自分の業務に置き換えて考えるようになります。

✔ ポジティブな気づきを引き出す

失敗の指摘だけでなく「今回うまくいった工夫は?」「今後も続けたい行動は?」と問いかけ、成功体験を次につなげることも重要です。 ファシリテーターは単なる進行役ではなく、受講者の気づきを深める“学びのガイド”としての役割を担います。

3. チーム編成の工夫

同じゲームでも、誰と一緒に取り組むかによって学びは変わります。目的に応じたチーム編成を工夫することで、研修効果を高められます。 – 部門混合チーム

普段接点が少ない人同士を組み合わせることで、異なる価値観に触れられます。社内のサイロ化を防ぎ、横のつながりを強化する効果もあります。 – 同一部署チーム

実際の業務課題をテーマに話し合いやすく、研修での気づきをそのまま職場に持ち帰りやすいのが特徴です。 – 役割を変えて体験する

普段リーダーを経験していない人にリーダー役を任せる、若手が指揮を執る、といった工夫で新たな学びを得られます。普段の役割から離れることで、行動の幅が広がります。

4. ゲームと実務をつなぐ仕掛け

最も重要なのは、ゲームでの学びを職場に持ち帰らせることです。そのためには、研修の最後に必ず行動変容につながる仕掛けを組み込みます。 ・ アクションプラン作成

「明日から実践すること」「1週間以内に取り組むこと」を具体的に書かせます。SMARTの観点(具体的・測定可能・達成可能・関連性・期限)でチェックさせると効果的です。 ・ 発表とコミットメント

プランをチーム内で発表し合うことで、心理的な約束効果が生まれます。 ・ 上司への共有

研修後にプランを上司へ提出させ、実務でのフォローにつなげます。 こうした仕組みを通じて、「楽しかった」で終わらせず、日常業務への応用を促すことができます。

5. よくある失敗と注意点

● 講師の一方的な解説:受講者が主体的に気づく機会を奪ってしまう。

● 実務と切り離される:ゲームが「現実とは違う遊び」と受け止められてしまう。

ビジネスゲームを研修に取り入れる際は、研修時間の設計・ファシリテーション・チーム編成・実務への落とし込みという4つの要素が成功のカギとなります。単なるイベントにせず、体験から得た気づきを具体的行動に変えることで、研修は初めて「成果につながる学習」となります。次章では、ゲームを通じた学びをさらに実務に定着させるための具体的な方法について解説していきます。

ゲームにご興味ある方はお問い合わせください。

ゲームにご興味ある方はお問い合わせください。

ゲームを通じた学びを実務に活かす方法

ビジネスゲーム研修の魅力は、参加者が「体験を通じて気づきを得る」ことにあります。しかし、いくらゲーム中に学びを得ても、その後の業務に活かせなければ意味がありません。研修の成果を一過性のものにせず、現場で継続的に行動を変化させるためには、「振り返り」「共有」「上司の関与」「継続的な仕組み化」が欠かせません。本章では、ゲームでの学びを職場に定着させるための具体的な方法を解説します。

1. 振り返りを具体的行動に落とし込む

研修終了直後は、参加者のモチベーションが高まり「気づき」が鮮明です。この状態で、学びを具体的行動に変えることが大切です。 ・ アクションプランシートの記入

「研修で学んだこと」「現場で活かすこと」「実行期限」をセットで書かせます。例えば「報連相を徹底する」では抽象的すぎるため、「毎朝9時にチームに作業状況を共有する」といった具体的行動に変換させます。 ・ SMART目標の設定

Specific(具体的)・Measurable(測定可能)・Achievable(達成可能)・Relevant(業務に関連)・Time-bound(期限を設定)という基準で行動を整理すると、曖昧さが減り実践しやすくなります。 ・ 個人だけでなくチームでの振り返り

「この研修を通じてチームとして改善できることは何か」を話し合うと、職場に持ち帰りやすくなります。

2. 職場での実践と共有の仕組み

研修後、実務の現場で学びを試す中では、必ず成功と失敗の両方が生まれます。その体験を個人の中だけに留めず、チーム全体で共有することが大切です。

● 定例ミーティングでの共有

「研修で立てたアクションプランを実践してどうだったか」を短時間で報告する時間を設ける。成功例だけでなく、うまくいかなかった例も共有することで、チーム全体の改善に役立ちます。

● 社内チャットやSNSを活用

SlackやTeamsなどで「研修実践チャネル」を作り、気づきを投稿する文化をつくります。「小さな改善」を継続的に共有することで、全員の意識が高まります。

● ペア制度・メンター制度

同じ研修を受けたメンバー同士でペアを組み、1週間ごとに実践状況を確認し合う。相互に声を掛け合うことで、行動の定着率が高まります。

3. 上司や管理職の関与

研修効果を職場で定着させる最大のカギは、上司のサポートです。上司が関与しないと、部下は「研修で学んだことを試す」前に日常の業務に押し流されてしまいます。 ① フォロー面談の実施

研修から1〜2週間以内に上司が面談を行い、「どんな行動を実践しているか」「どの点で難しさを感じているか」を確認します。必要に応じて改善のヒントを与え、背中を押すことが重要です。

② 職場での承認と評価

部下が小さな改善を試みたときに「よくやった」「助かった」と承認することで、挑戦を続ける意欲が生まれます。特に日本の職場では「評価されないとやらない」という傾向が強いため、承認の一言が大きな効果を発揮します。

③ チーム単位での改善活動

部下一人に任せきりにするのではなく、チーム全体で改善活動をテーマにすることで、研修内容が組織的に根づきやすくなります。

4. 継続的な学びの仕組み化

研修効果を持続させるには、一度きりではなく、定期的に学びを振り返る仕組みが必要です。 ① 半年後に再度ゲームを実施

同じゲームを半年後に再び行い、初回との成果を比較します。例えば報連相パズルなら「前回より情報共有がスムーズになったか」を定量的に確認でき、成長を実感できます。

② ミニゲームやショートワークの活用

会議や朝礼の冒頭に10分程度の簡易版ゲームを取り入れると、研修の学びを日常業務に思い出す機会が増えます。

③ 業務改善制度との連動

研修で得た改善アイデアを業務改善提案制度に組み込み、採用されたら評価や表彰につながる仕掛けを用意すると、行動が持続します。

5. 成果を可視化してモチベーションを高める

学びが定着しているかどうかを「可視化」することも重要です。 ✔ 数値で確認する

報連相の頻度や会議時間の削減率、改善提案の件数など、具体的な数字で成果を測定します。

✔ 成功事例の社内発表

改善によって成果が出た事例を全社員に共有し、研修の価値を組織全体で認識します。

✔ 表彰制度

「研修で学んだことを活かして成果を上げた社員」を表彰する仕組みを作れば、他の社員のモチベーションにもつながります。 ゲームを通じた学びを実務に活かすには、①研修直後の振り返りで行動に落とし込む、②職場で共有する仕組みを作る、③上司が積極的に関与する、④継続的に学びを仕組み化する、⑤成果を可視化する――この5つのステップが欠かせません。これらを組み合わせることで、研修の学びは単なる「その場限りの気づき」から「職場を変える行動」へと変わります。次章では、さらに研修効果を高めるフォローアップの仕組みについて掘り下げていきます。

研修効果を最大化する“定着とフォローアップ”の仕組み

ビジネスゲーム研修は、その場での体験や気づきに大きなインパクトがあります。しかし多くの企業で見られる課題は、「研修は盛り上がったけれど、結局現場で行動が変わらなかった」という点です。これは決して研修内容が悪いのではなく、研修後のフォローアップ体制が不十分であることが原因です。学びを定着させるには、受講直後の熱が冷めないうちに行動へ落とし込み、その後も継続的に振り返る仕組みを作ることが欠かせません。本章では、「研修直後」「1か月以内」「半年後以降」の時間軸に沿って、効果的なフォローアップ施策を解説します。

1. 研修直後の施策 ― 行動宣言とアクションプラン化

研修の学びを実務に活かすためには、受講直後の“勢い”を具体的な行動に変えることが重要です。 ・ 行動宣言の実施研修の最後に、参加者一人ひとりが「明日から取り組むこと」を声に出して宣言します。人前で言葉にすることで責任感が生まれ、心理的なコミットメントが強まります。

・ アクションプランシートの作成

気づきを「具体的な行動」に落とし込みます。例えば「報連相を大切にする」ではなく、「毎日17時にチームへ進捗メールを送る」といった、誰が見ても明確な形にすることが大切です。SMARTの基準(具体的・測定可能・達成可能・業務関連性・期限)で整理すると効果的です。

・ 共有と相互フィードバック

作成したプランをチームで発表し合い、仲間からフィードバックをもらうことで視点が広がります。同時に「仲間に見られている」という意識が行動継続を後押しします。

2. 1週間〜1か月以内のフォローアップ ― 実践状況を確認し合う

研修から日が経つにつれ、日常業務に追われて学びを忘れがちになります。そのため、1か月以内に実践状況を確認する仕組みが不可欠です。 – 上司とのフォロー面談研修後1〜2週間以内に1on1を設定し、アクションプランの実行度を確認します。「どこまでできたか」「どの部分が難しかったか」を共有し、改善のヒントをもらうことで行動が持続します。

– 社内SNSやチャットでの実践共有

SlackやTeamsなどで「研修実践チャンネル」を作り、気づきや成果を投稿します。「今日はこんな工夫をしてみた」「この改善で10分短縮できた」といった小さな成功が社内に広がり、学びの連鎖を生みます。

– グループ振り返り会

1か月後に再び受講者を集め、「試してみてどうだったか」を共有します。うまくいった例、失敗した例の両方をオープンに話すことで、チーム全体の成長につながります。

3. 半年後以降の定着施策 ― 成長を可視化しリピート学習へ

研修効果を一時的なものに終わらせないためには、半年以上のスパンで学びを繰り返すことが必要です。・ 同じゲームを再実施

半年後に同じビジネスゲームをもう一度行い、初回と比較します。「情報共有が速くなった」「改善策が出やすくなった」といった変化を数字や成果で実感できます。

・ 改善事例のナレッジ化

研修後に現場で生まれた改善事例をマニュアルや社内ポータルにまとめ、全社で活用します。自部署だけでなく他部署にも横展開できれば、研修効果が組織全体に広がります。

・ 人事評価や表彰制度との連動

研修で立てた行動計画や改善活動を評価制度に反映させると、受講者の取り組みが継続しやすくなります。表彰やインセンティブがあると、組織全体のモチベーション向上にもつながります。

4. 学びを組織文化に根づかせる工夫

フォローアップを単発で終わらせず、組織文化として根づかせる仕掛けも大切です。 – ランチミーティングでの共有カジュアルな場で実践の成果や課題を話し合うと、心理的ハードルが下がり学びが浸透します。

– 部署横断の成果発表会

研修受講者が自部署での改善活動を発表し合うことで、部署間の交流が生まれ、相互学習の文化が育ちます。

– 社内でのミニゲーム活用

研修で使ったゲームを簡易化し、朝礼や会議で定期的に実施すると、学びを思い出すきっかけになります。 研修効果を最大化するには、研修当日だけでなく「その後の仕組み」が極めて重要です。研修直後には行動宣言とプラン作成で実践を約束し、1か月以内に上司や仲間とのフォローで実行度を高め、半年後には成長を可視化して次の行動につなげる。さらに、社内での共有や制度との連動を通じて学びを文化として根づかせる。この一連の流れをデザインすることで、ビジネスゲーム研修は単なる一過性のイベントではなく、組織の仕事の進め方を根本から変える仕組みへと進化します

まとめ

仕事の進め方は、業種や職種を問わず成果を左右する基盤的なスキルです。しかし現場では「報連相が徹底されない」「タスク管理が甘い」「改善が進まない」といった課題が繰り返し発生しています。これらは知識として重要性を理解していても、実際の行動に落とし込めていないことが原因です。だからこそ、知識だけでなく“体験”を通じて気づきを得られるビジネスゲーム研修が注目されています。 本コラムでは、仕事の進め方研修で求められるスキルを「計画力・実行力・コミュニケーション力・改善力」の4つに整理し、それぞれを効果的に学べるビジネスゲームを5つ紹介しました。報連相パズルは情報共有の重要性を、業務カイゼンゲームは改善力とPDCAを、鉄塔ゲームは計画力を、ストア・オーナーズは実行力と意思決定を、マリン・サバイバルは合意形成力を、それぞれ疑似体験として学べる内容です。これらは単なる遊びではなく、実際の業務に直結する学びを引き出す実践型教材といえます。 さらに、効果的な導入のためには研修時間の設計、ファシリテーションの工夫、チーム編成の工夫が欠かせません。そして、研修で得た気づきを現場で生かすためには、アクションプラン作成や上司のフォロー、成果の共有など、定着の仕組みが必要です。特に「研修直後→1か月以内→半年後以降」という時間軸に沿ったフォローアップを徹底することで、学びは一過性ではなく長期的な行動変容へとつながります。 つまり、ビジネスゲームを活用した仕事の進め方研修は、「楽しかった研修」で終わらせず、「仕事のやり方が変わる研修」へと進化させることができるのです。個人のスキルアップはもちろん、チームの生産性や組織全体の改善活動にも波及効果をもたらします。企業にとっては人材育成と業務効率化を同時に実現できる有効な手段となるでしょう。 今後研修を企画する際には、自社の課題に合ったゲームを選び、振り返りとフォローを丁寧に設計することが大切です。そうすれば、社員一人ひとりが自律的に仕事を進められるようになり、組織全体が継続的に成長していく土台を築けるはずです。

ビジネスゲーム研究所 米澤徳晃

研修会社に入社後、研修営業、研修講師業に従事。その後、社会保険労務士法人で人事評価制度の構築やキャリアコンサルティング活動に従事。その後、独立。講師登壇は年間100登壇を超え、講師としてのモットーは、「仕事に情熱を持って、楽しめる人たちを増やし続けたい」という想いで、企業研修を行っている。

仕事の進め方研修で使えるビジネスゲーム5選のお問い合わせ

資料請求(無料)のお申込みDocument request