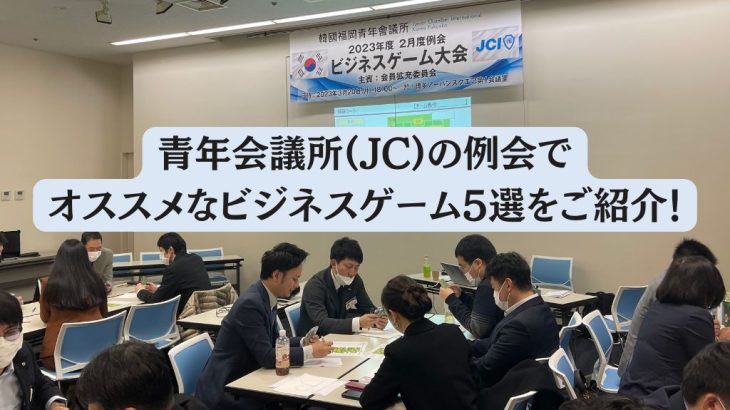

しかし、「例会がマンネリ化してきた」「参加者の温度差が気になる」といった課題を感じている方も多いのではないでしょうか。そんな中、近年注目されているのがビジネスゲームの活用です。ゲームを取り入れることで、全員が主体的に参加し、楽しみながら学びや気づきを得ることができます。 本コラムでは、JC例会にビジネスゲームが適している理由や、選び方のポイント、そしてオススメのゲームをご紹介します。例会をもっと有意義で魅力的な場に変えたい方は、ぜひ参考にしてください。

なぜ青年会議所の例会にビジネスゲームが向いているのか?

青年会議所(JC)の例会は、単なる定例活動の場ではありません。地域を支えるリーダーとしての資質を磨く機会であり、異業種間での知見交換や連携の強化、さらには地域社会に新しい価値を提供する起点でもあります。 しかし実際の運営においては、次のような課題に直面することも少なくありません。 – 内容が堅苦しく、参加意欲が上がらない

– 毎回似たような進行で新鮮味に欠ける

– 発言や交流が一部メンバーに偏ってしまう

– 新入会員が疎外感を感じやすい こうした課題に対し、ビジネスゲームは“参加型・体験型”の解決策として非常に有効です。ゲームの特性上、自然と全員がルールの中で役割を持ち、行動や発言を求められます。また、正解が一つでないケースも多く、対話を通じて意思決定をするプロセス自体が貴重な学びとなります。 さらに、リーダーシップ・チームワーク・戦略思考といったビジネススキルも体験を通して習得できるため、「楽しい」だけで終わらないのが魅力です。

青年会議所の例会で使えるビジネスゲームの選定基準

ビジネスゲームをJC例会に導入する際、最も重要なのは「どのゲームを選ぶか」という点です。

せっかく取り入れても、内容がJCの目的に合っていなかったり、参加者が楽しめなければ逆効果になることもあります。特にJCは、異業種のリーダーが集まり、地域貢献や人材育成を目的とする団体です。 ただ盛り上がるだけのゲームではなく、「楽しさ」と「学び」を両立できるゲームを選ぶことが成功の鍵となります。この章では、例会で効果的に活用できるビジネスゲームの選定基準について、時間配分、交流促進、学びの深さ、そして初参加者への配慮といった観点から具体的に解説していきます。

(1)短時間で盛り上がる

例会は通常、限られた時間枠で運営されるため、90~120分で完結する構成が理想です。ルール説明から振り返りまでを収められる時間配分が重要です。時間が長すぎると集中力が切れ、短すぎると学びの深まりが浅くなるため、時間設計は慎重に行いましょう。(2)異業種間の交流を促進

JCの魅力の一つは、多様なバックグラウンドを持つメンバーが集うこと。その利点を最大限に活かすためには、コミュニケーション必須のゲーム設計が有効です。例えば、相談・交渉・協力が勝敗に影響する構造にすると、自然と「話す・聴く」機会が増えます。 初対面同士でもスムーズに関係構築が進み、「初参加でも楽しめた!」という声につながることが多いです。(3)経営・社会性の学び

単なる娯楽ではなく、「JCとしてどうあるべきか」「地域を良くするとはどういうことか」を考えるきっかけになるゲームが望まれます。たとえば: – 地域課題を解決するボードゲーム– 経営者としての判断を求められるシミュレーションゲーム

– チーム内で意見をまとめてプレゼンするディスカッション型ゲーム などは、学び×楽しさの両立が可能です。

(4)初参加者も安心

ルールが複雑だったり、前提知識が必要だったりすると、初参加者が引いてしまいます。直感的なルール設計や、導入用チュートリアルの用意は必須です。また、ファシリテーターがしっかりサポートすることで、どんな参加者でも楽しめる環境を整えることができます。 JCの例会におけるビジネスゲームの導入は、「何を選ぶか」で成果が大きく変わります。短時間で盛り上がり、自然にコミュニケーションが生まれ、なおかつ経営感覚や社会性を学べるゲームこそが、JCの理念にマッチした理想的な選択です。また、初めて参加するメンバーでも無理なく楽しめる設計であることが、全員参加型の例会を実現するポイントになります。単なる娯楽に終わらせず、例会の価値を高めるためには、これらの基準をしっかり押さえたうえでゲームを選ぶことが不可欠です。ぜひ、貴会の目的に合った最適なビジネスゲームを見つけ、実りある例会運営に役立ててください。

オススメビジネスゲーム5選の紹介

ここからは、JCの例会で取り入れやすいビジネスゲームのジャンルを5つピックアップし、それぞれの特徴や活用方法のヒントを簡単にご紹介します。 ※例会はだいたい60分~90分しか時間が取れないため、その時間で実施できる内容をご紹介しております。

①委員長当てゲーム

【概要】

「委員長当てゲーム」は、チームメンバーと話し合って、1つの回答を導き出すことを目的とした協力系のコミュニケーションゲームです。各自に与えられた情報カードをチーム内で、口頭のみで情報を共有し、時間内に正解を導き出してもらいます。 4~6人が1チームとなり、各自3~4枚の情報カードが配られ、情報カードには、各委員長の確定後の情報が記載されています。自分の持っているカードを他者に見せる事はできず、口頭のみのコミュニケーションで情報を伝える必要があるのです。 カードの情報をただ共有するだけでは答えは見つかりません。情報を整理して、論理的に考える事の重要性も学ぶことができます。【ゲームの特徴】

ゲームはルール説明からゲーム実施、答え合わせまで約60分で実施できます。 バラバラな情報を整理し答えを導き出すため、論理的思考を意識付けするようになります。また全員でコミュニケーションを取り合う必要があり、チームビルディングにも役立ちます。【ゲームの効果】

このゲームの期待できる効果としては主に下記のような内容になります。 ・ゲームクリアのための話し合いのプロセスでの合意形成の重要性を理解できる・チームでのコミュニケーション技術が身に付く

・仕事上での情報整理の重要性が再認識できる

・質問の仕方を工夫したり、率先して問いかけしたりすることの重要性を理解できる

・個人だけではなく、協働で業務を進めるときのポイントについて理解できる 仕事を進める上での情報整理やロジカルに伝えることの重要性について、 ゲームを通じて、楽しく体験できるようになっております。

委員長当てゲームのご紹介ページはこちら:https://business-games.jp/communicationgame_guess_chairman/

②砂漠からの脱出ゲーム

【概要】

砂漠からの脱出ゲームとは、研修や採用選考時のグループワークでチームビルディングの要素を学べるゲームです。 グループとチームは目的意識を持って、活動しているかどうかが大きな違いですが、ただのグループからチームに変化していく流れを体験することができます。 砂漠からの脱出ゲームでは、個人の意見とチームメンバーの意見をすり合わせながら、チームで同じ解答を選ばなければいけません。 いわゆるチームメンバーとの合意形成(コンセンサス)が必要がとなるゲームです。【ゲームの特徴】

ゲームはルール説明からゲーム実施、答え合わせまで約60分で実施できます。 全員の解答を一致させる必要があるため、時には意見が対立することも想定されますが、それを多数決や個人の強制(一人の意見)ではなく、 しっかりと話し合って合意することの重要性を理解していただきます。【ゲームの効果】

このゲームの効果は以下の3点です。 ・チームビルディングの要素をゲームを通して学びます。・合意形成(コンセンサス)の取り方を学べます。

・グループからチームへの変化を学びます。 砂漠からの脱出ゲームでは、上記を体験、理解することができます。

砂漠からの脱出ゲームのご紹介ページはこちら:https://business-games.jp/teambuilding_sabaku/

③7人の人事異動当てゲーム

【概要】

「7人の人事異動当てゲーム」は、前述した「委員長当てゲーム」と同様のゲームです。チームメンバーと話し合って、1つの回答を導き出すことを目的とした協力系のコミュニケーションゲームです。各自に与えられた情報カードをチーム内で、口頭のみで情報を共有し、時間内に正解を導き出してもらいます。 4~6人が1チームとなり、各自3~4枚の情報カードが配られ、情報カードには、人事異動配属後の情報が記載されています。自分の持っているカードを他者に見せる事はできず、口頭のみのコミュニケーションで情報を伝える必要があるのです。 カードの情報をただ共有するだけでは答えは見つかりません。情報を整理して、論理的に考える事の重要性も学ぶことができます。【ゲームの特徴】

ゲームはルール説明からゲーム実施、答え合わせまで約60分で実施できます。 バラバラな情報を整理し答えを導き出すため、論理的思考を意識付けするようになります。また全員でコミュニケーションを取り合う必要があり、チームビルディングにも役立ちます。【ゲームの効果】

このゲームの期待できる効果としては主に下記のような内容になります。 ・ゲームクリアのための話し合いのプロセスでの合意形成の重要性を理解できる・チームでのコミュニケーション技術が身に付く

・仕事上での情報整理の重要性が再認識できる

・質問の仕方を工夫したり、率先して問いかけしたりすることの重要性を理解できる

・個人だけではなく、協働で業務を進めるときのポイントについて理解できる 仕事を進める上での情報整理やロジカルに伝えることの重要性について、 ゲームを通じて、楽しく体験できるようになっております。

7人の人事異動当てゲームのご紹介ページはこちら:https://business-games.jp/communicationgame_jinjibu/

④謎解きゲーム「ハッカーからの挑戦状」

【概要】

ハッカーからの挑戦状は、送られてきた「ウイルス」を破壊するべく、ハッカーが考えた謎(暗号)をチームで協力して解き明かしていくチームビルディングゲームです。【ゲームの特徴】

ゲームはルール説明からゲーム実施、答え合わせまで約60分で実施できます。 謎解きクイズをチームで解きながら行いますので、頭の体操やチームビルディングにつながっていきます。【ゲームの効果】

「チームで協力してアイデアを出すことの重要性」「謎解きをしていく上で自分だけの視点ではなく、他者の視点を持つことの大切さ」について、個人・チームで話し合います。 ・チームビルディングに繋がるゲームを社内で実施したい

・チームで意見を出しあいコミュニケーションを取り合うゲームを探している

・謎解きゲームを使って団体内のレクリエーションを実施したい こんなニーズがある団体様にはオススメです。

謎解きゲームのご紹介ページはこちら:https://business-games.jp/mystery-solving-game/

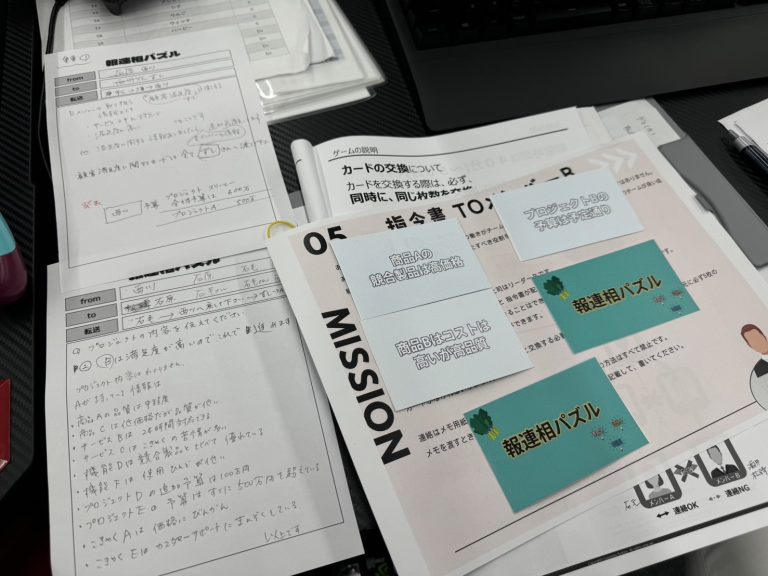

⑤報連相パズル

【概要】

報連相パズルは個人戦ではなく、チームメンバーと協力し合って、与えられた課題・ミッションをクリアすることを目的とした報連相ゲームです。 各自には役割が与えられ、配られる指令書に従い、協力して時間内に課題をクリアしてもらいます。 このゲームは1チーム5名で構成されます。各メンバーには「リーダーA」「リーダーB」「メンバーA」「メンバーB」「マネージャー」という役割が割り当てられます。6名、7名でも実施できます。【ゲームの特徴】

メモのやり取りのみが許可されているため、コミュニケーションの制限が存在します。上手に情報を整理し、チーム内で報告、連絡、相談を効果的に行うことが求められます。【ゲームの効果】

管理職(マネージャー)は早期に目的を伝え、中間管理職(リーダー)もマネージャーに対して、重要は情報をいち早く供給し、メンバー(部下)はその目的を理解して行動することが求められます。このようにゲームで起こったことを現実的な問題と関連付けて振り返り・講義を行うことで指示の出し方、報連相の重要性、管理職としてのあり方を考えてもらう機会が作れます。報連相パズルのご紹介ページはこちら:https://business-games.jp/hourensou_puzzle/

詳細についてはお問い合わせください。

ゲームをより効果的に活用するための運営ポイント

どんなに優れたビジネスゲームを用意しても、それを最大限に活かすには「運営力」が欠かせません。特に青年会議所(JC)の例会では、限られた時間・人数・設備の中でスムーズに実施することが求められます。以下では、事前準備から当日の進行、事後の振り返りまでを含めた運営のポイントを詳しくご紹介します。

(1)事前準備のコツ

● 人数調整とチーム編成

理想的なチーム人数は4〜6人。この人数であれば、全員が発言の機会を得られ、適度な緊張感と協力関係が生まれます。参加人数が半端な場合は、スタッフが補助的に入るか、調整のために観察役や記録役など別の役割を設けるとよいでしょう。 また、メンバーの構成にも一工夫を。年次や役職が偏らないように配慮することで、チーム内の多様性が増し、より多角的な意見交換が生まれます。初対面同士を意図的に同じチームにすることで、ネットワーキングの促進にもつながります。 ● 時間配分と全体設計

ゲーム自体のプレイ時間だけでなく、ルール説明、アイスブレイク、振り返りの時間も含めて設計することが大切です。例会全体で90分を想定するなら、以下のような配分が参考になります:

– 10分:開会・趣旨説明

– 10分:ルール説明・導入

– 50分:ゲーム本編

– 15分:振り返り・感想共有

– 5分:閉会

事前にタイムキーパー役を決めておくと、進行がスムーズになります。

● 会場レイアウトの工夫

– 10分:ルール説明・導入

– 50分:ゲーム本編

– 15分:振り返り・感想共有

– 5分:閉会

会場の物理的配置も、ゲーム体験の質を大きく左右します。チームごとに島型(グループテーブル)で着席するのが基本ですが、協力型の全体対話が中心のゲームであれば円形配置も効果的です。また、ホワイトボードやプロジェクターが使える会場であれば、ルールや進行を可視化でき、参加者の理解が深まります。 ● ファシリテーターの配置と準備

ゲームの進行に慣れていない場合は、事前に模擬プレイを実施しておくのが理想です。説明のタイミングや注意点、よくある質問などを事前に共有しておけば、当日の対応が格段にスムーズになります。各チームに1人ずつファシリテーターを配置できればベストですが、難しい場合は、司会進行役が全体を巡回しながらサポートする形でも効果的です。

(2)例会の流れに組み込むヒント

ビジネスゲームは、それ単体で成立するものではなく、例会全体の構成の中にしっかり位置づけることが大切です。流れにメリハリをつけ、ゲームの価値が引き立つように工夫しましょう。

【例会の基本構成例】

開会挨拶(理事長や委員長の言葉)趣旨説明(なぜこのゲームを行うのか)

ルール説明と導入(参加者の緊張を解くアイスブレイクも含めて)

ゲーム体験(実施時間・サポート体制を明確に)

振り返り・共有(個人の気づき → チームの気づき → 全体での共有)

閉会のことば(学びの言語化・次回例会へのつながり)

– 「この体験から、JC活動でチャレンジしてみたいことは?」 ゲームで得た気づきを行動につなげるための設計が、例会を単なる“イベント”から“成長機会”へと昇華させます。

(3)成功事例のご紹介

ゲーム活用をより広めていくには、他のJCでの成功事例を共有することが非常に有効です。特に新しい試みに対して不安を抱く委員会メンバーにとって、具体的な導入事例は安心材料となり、企画提案の後押しになります。 以下は過去に実施した団体様のアンケート結果です。

-scaled.jpg)

● 若手メンバーが主体的に発言した

普段の例会では聞き役に回りがちな若手会員が、ゲームを通じて「自分の意見を言っていい」という雰囲気を感じ取り、自発的にチームの方針を提案する場面が見られました。この体験がきっかけで、その後の事業提案会で司会役を務めるようになったというケースもあります。 ● 異業種間の距離が一気に縮まった

普段接点のない建設業とIT業のメンバーが、ゲーム中の役割分担や協力を通じて意気投合。ゲーム後に「ぜひ自分の会社にもこのゲームを導入したい」と連絡を取り合い、後日プライベートで事業提携の相談が進んだ事例もあります。 ● 例会後のアンケートで高評価を獲得

例会後の満足度アンケートで、「今回の例会は非常に印象に残った」「JCの活動意義を再確認できた」という声が多く集まり、次回以降の例会参加率が向上したという結果も報告されています。 このように、ビジネスゲームは“一回きりのイベント”にとどまらず、次の活動へとつながる布石になる可能性を秘めています。導入にあたっては、こうした成功事例を報告書や写真付きレポートにまとめておくことで、委員会内の知見共有にもなり、次年度以降へのスムーズな引き継ぎにも役立つはずです。

まとめ

青年会議所(JC)だけではなく、商工会議所青年部(YEG)や商工会青年部、同友会などの活動において、例会の在り方は大きな転換期を迎えています。情報を「一方的に受け取るだけ」の講演型例会から、“参加者自身が能動的に動く”体験型例会へと、スタイルの見直しが求められているのです。 その理由は明確です。人は、自らの身体と感情を通じて得た経験の方が、座学で学んだ知識よりも遥かに強く記憶に残り、行動変容につながりやすいからです。これを「体験学習(Experiential Learning)」と呼びますが、ビジネスゲームはまさにその体現です。 ■ 体験がもたらす“心の動き”が例会を変える

たとえば、あるリーダーシップをテーマにしたゲームでは、「普段は意見を控えるタイプの会員が、ゲーム内でリーダー役に選ばれ、戸惑いながらもチームを引っ張る経験をした結果、自信を持つようになった」といったケースがあります。その後の委員会活動でその会員が実際に役職に立候補したという報告もありました。 このように、体験には「人を変える力」があるのです。これは講演を聞いたり資料を読むだけでは得られない効果です。 ■ “体験型例会”がもたらす3つの具体的な成果

(1)新入会員の早期定着とモチベーションアップ 初参加の会員が最も不安を感じるのは、「自分はここにいていいのか」「何を求められているのか分からない」といった感情です。体験型例会では、チームに入って一緒に考え、動き、結果を出すというプロセスを通じて、自分の存在意義を実感できるため、帰属意識が自然と芽生えます。 実際、あるJCでは新入会員の歓迎例会にビジネスゲームを取り入れたところ、1年以内の離脱率がゼロになったという報告もあります。 (2)参加率の向上と例会満足度の向上

「行くだけで刺激がある」「次も参加したい」と思ってもらえる例会をつくることは、運営側にとって重要な課題です。体験型例会はその答えの一つです。 プレイを通じて笑いあり、発見ありの体験ができることで、参加者の期待感が向上し、例会の常連化につながります。ある地域のJCでは、毎年恒例の体験型例会を企画し、「あの例会は必ず出たい」と言われるほどの人気企画に育っています。 (3)JC活動の本質(地域貢献・リーダー育成)への回帰

ゲームのテーマ設定を工夫すれば、地域課題・倫理観・経営判断・SDGsなど、JCが向き合うべき本質的なテーマを、遊びを通して学ぶことができます。 例えば、「理想のまちをつくる」というシミュレーションゲームでは、参加者が行政、住民、企業などの立場で対話しながら意思決定を行います。結果として、「実際の地域づくりでも、こういう視点が必要なんだな」といったリアルな学びが得られるのです。 このように、“ゲームを通して地域を考える”という設計は、まさにJCの存在意義と直結する活動と言えます。 ここ最近では、多くのJCの例会でビジネスゲームを取り入れた例会が実施され、その体験が口コミで広まりつつあるそうです。「例会でゲーム?本当に意味があるの?」と疑問を持っていた理事や委員長が、実際に導入後にその効果を実感し、「来年もやろう」「他の委員会にも紹介しよう」と言ってくださるケースも少なくありません。 体験型例会は、単なる“楽しい”だけでは終わりません。楽しいのに深い、気づきがあるのに笑える、そんな特別な場をつくり出す力があります。 青年会議所の例会に新たな価値をもたらす“体験型”という選択。 ぜひ皆様の委員会やLOMにおいて、次の例会企画の一案として検討してみてください。

その他のテーマ・業界ごとに使えて役立つビジネスゲーム一覧

・建設業の新人研修で使えるビジネスゲーム3選・合意形成研修(コンセンサススキル)とは?楽しく学べるコンセンサスゲーム6選もご紹介!

・コミュニケーション研修で使えるコミュニケーションゲーム15選

・財務・会計の知識を 楽しく学べるゲーム4選!のご紹介

・マナー研修で使えるビジネスゲーム3選のご紹介

・営業研修で役に立つビジネスゲーム5選

・PDCAサイクルを学ぶのに有効なビジネスゲーム5選をご紹介

・【2025年版】新入社員研修で使えるビジネスゲーム12選!目的とメリットを解説

・内定者研修でおすすめのビジネスゲーム10選!目的やメリット、選ぶポイントも解説!

・【2025年度版】低予算のレンタルで社内実施できるおすすめビジネスゲーム10選

・仕事の進め方研修で使えるビジネスゲーム5選

【執筆者情報】

ビジネスゲーム研究所 米澤徳晃

研修会社に入社後、研修営業、研修講師業に従事。その後、社会保険労務士法人で人事評価制度の構築やキャリアコンサルティング活動に従事。その後、独立。講師登壇は年間100登壇を超え、講師としてのモットーは、「仕事に情熱を持って、楽しめる人たちを増やし続けたい」という想いで、企業研修を行っている。

青年会議所(JC)の例会で使えるビジネスゲームにご興味ある方は下記より資料請求をお願いいたします。