【汎用性が高い】新入社員研修から管理職研修、部門内のチームビルディングまで幅広く活用できる

【社内文化に合わせられる】進行や振り返りを自社の課題や方針に合わせてアレンジできる

【繰り返し実施できる】レンタル期間中であれば複数回利用でき、教育効果を定着させやすい

中堅社員には「改善思考」「課題解決力」「他部署連携」

管理職には「合意形成」「戦略思考」「ハラスメント対応」・・・などなど こうしたテーマは、座学だけでは身につきにくいスキル群です。 ビジネスゲームは、参加者同士が体験を通して試行錯誤し、短時間で課題→行動→振り返りを繰り返せるため、これらの能力を効率的に引き出します。特にレンタル型は、1回あたり1〜3時間で完結するゲームが多く、日常業務の合間にも組み込みやすいのが特徴です。 本コラムでは、そんな「低予算でレンタルでき、社内実施可能」なビジネスゲームの中から、2025年度に特におすすめの10選をご紹介します。 いずれも、短時間で高い効果が得られ、進行が容易で、目的に合わせたカスタマイズも可能なものばかりです。これを読めば、単なる「ゲームの紹介」にとどまらず、自社の課題にぴったり合う研修ツールを選び、低予算でも質を落とさない人材育成を実現する方法がわかります。 人材育成は、予算が潤沢でなければできないわけではありません。 大切なのは、目的に合った手法を選び、社内リソースを上手に活用すること。そして、その実現手段として、レンタル型ビジネスゲームは2025年度の研修トレンドの中で、間違いなく有力な選択肢のひとつです。

低予算レンタル型ビジネスゲームとは?

1. レンタル型ビジネスゲームの定義

レンタル型ビジネスゲームとは、研修用のゲーム教材一式を、短期間だけ借りて社内で実施する研修形式を指します。 教材には、ゲームボードやカード、チップなどの物理的なツールのほか、進行用マニュアル、説明スライド、振り返り用のワークシートがセットになっています。多くの場合、これらは宅配便で送付され、レンタル期間終了後に返送するだけで完結します。 近年は、教材の完成度やサポート体制が向上し、初めてファシリテーションを行う担当者でも実施可能なレベルにまで進化しました。特に2020年代半ばからは、「社内実施+レンタル型」という形が、低予算・高効果を両立する新しい研修スタイルとして急速に普及しています。2. 一般的な実施スタイル

レンタル型ビジネスゲームの流れは、概ね以下のようになります。 (1)申し込み実施日・人数・会場に合わせて、必要セット数をレンタル会社に依頼。

多くはオンラインで簡単に手続きでき、実施日の数日前に教材が届きます。 (2)教材到着・準備

ゲームキット(ボード・カード・チップなど)

進行マニュアル(冊子やPDF)

プロジェクター投影用スライドデータ

振り返り用のワークシートや解説資料 担当者はマニュアルに沿って机や椅子を配置し、ゲーム用具をセットします。 (3)社内ファシリテーターによる進行

進行役は、冒頭のルール説明からゲーム進行、振り返りまでを担当します。 マニュアルには進行のタイムチャートや説明例文が書かれているため、初めてでも対応可能です。 (4)振り返り

ゲームでの体験を実務に結びつける解説や、チームでの振り返りワークを行います。 このフェーズで「面白かった」で終わらせず、学びを行動変容につなげることが重要です。 (5)返送

使用後は同梱の着払い伝票で返送。特別なクリーニングや片付け作業は不要ですが、汚していると請求される可能性が高いです。

3. 低予算の理由

レンタル型が低予算で済む理由は、大きく3つあります。 ➀外部講師の派遣費が不要通常、外部講師を呼ぶと日当数万円〜十数万円がかかります。レンタル型ではその費用がゼロ。 ➁会場費・交通費の削減

社内会議室や研修室を活用するため、貸会議室代や移動費が不要。 ➂繰り返し利用できる

レンタル期間中は複数回利用が可能。例えば3日間のレンタルなら、午前は営業部、午後は開発部と、同じ教材を複数部署で使えます。 結果として、1回あたり数千円〜1万円台で実施できるケースもあり、1回限りで終わる集合研修に比べてコストパフォーマンスは非常に高くなります。

4. 学習テーマの幅広さ

レンタル型ビジネスゲームは、テーマの選択肢が豊富です。 例えば、コミュニケーション/チームビルディング系(合意形成、情報共有、対人スキル向上)

例:NASAゲーム、砂漠からの脱出ゲーム 思考力/問題解決系(ロジカルシンキング、意思決定、優先順位付け)

例:サッカーのポジション当てゲーム、ハッカーからの挑戦状 業務改善/マネジメント系(PDCA、業務効率化、プロジェクトマネジメント)

例:業務カイゼンゲーム、鉄塔ゲーム コンプライアンス/ハラスメント対策系(法令遵守、職場トラブル予防)

例:カスタマーハラスメント対応ゲーム 経営・財務系(経営戦略、利益構造理解、財務感覚養成)

例:経営シミュレーションゲーム、ストアオーナーズ これにより、新入社員研修から管理職研修まで、あらゆる階層・部門にフィットするコンテンツを選べます。

5. 社内実施のハードルの低さ

レンタル型ビジネスゲームは、「社内進行が難しそう」というイメージを覆す工夫が随所にあります。 ●進行マニュアルの充実台本形式で説明文が書かれ、「何分で何を話すか」が明確。 ●進行スライド資料付き

スライドや動画解説が用意され、説明が苦手な担当者でも安心。 ●事前サポートサービス

Zoomや電話で事前レクチャーを受けられるプランもあり、初回からスムーズに実施可能。 実際、ビジネスゲーム研究所のレンタル利用企業の約7割が「社内進行は初めて」ですが、満足度は非常に高く、リピート率も6割以上を占めます。

6. 活用シーンと簡単な事例

レンタル型は特に以下のようなシーンで効果を発揮します。 新入社員研修:自己紹介とチームビルディングを兼ねたアイスブレイク部門内研修:業務改善や情報共有スキルの強化

管理職研修:合意形成やリーダーシップの実践演習

全社イベント:周年記念や社内交流会での活用 事例として、あるIT企業では「サッカーのポジション当てゲーム」をレンタルし、営業部と開発部の合同研修を実施。普段接点の少ないメンバー同士が情報共有を通じて課題解決に取り組むことで、研修後の業務連携がスムーズになったそうです。

7. 2025年度のトレンドは?

2025年度はレンタル型ビジネスゲームのラインナップがさらに充実し、「テーマ特化型」「短時間完結型」が増えているような気がします。 特に注目されるのは以下の傾向です。 テーマ特化型:ハラスメント、心理的安全性、生成AI活用など最新テーマに対応短時間完結型:60〜90分で終わり、業務時間内に組み込みやすい

ハイブリッド型:対面とオンライン両方で実施可能 これらにより、従来は「半日〜1日がかり」だったゲーム研修が、より柔軟に日常業務に組み込めるようになりました。 低予算レンタル型ビジネスゲームは、もはや「安い代替案」ではなく、戦略的な人材育成手法のひとつとして確立しつつあります。

レンタル型を活用するメリット

レンタル型ビジネスゲームは、「予算がないから仕方なく選ぶ代替手段」ではなく、予算効率と効果の両立を実現できる戦略的な研修スタイルです。この章では、その具体的なメリットを4つの観点から解説します。

1. 圧倒的なコストパフォーマンス

レンタル型の最大の魅力は、やはりコスト面の優位性です。 ■ 外部講師型との比較(例:半日研修・20名参加の場合)| 項目 | 外部講師型 | レンタル型 |

| 講師費用 | 150,000~300,000円 | 0円(社内担当者進行) |

| 交通費・宿泊費 | 10,000円~30,000円 | 0円 |

| 教材費 | 講師が持参(費用込み)or別途かかる可能性もあり | 50,000円~60,000円 |

| 合計 | 160,000円~330,000円 | 50,000円~60,000円 |

2. 社内文化や課題に合わせた柔軟なカスタマイズ

外部講師型研修では、進行や振り返りの内容が標準化されており、会社ごとの事情に合わせるのが難しい場合があります。 一方レンタル型では、ファシリテーションを自社で行うため、自社の課題や事例に合わせたアレンジが可能です。 ●振り返りパートで、自社の事例やトラブルをテーマに追加議論する●ゲーム中の役職や役割を、実際の部署・職務に近づける

●社内用語や現在進行中のプロジェクト名をシナリオに盛り込む このようなカスタマイズにより、参加者の学びが現場に直結しやすくなります。 例えばある物流企業では、「砂漠からの脱出ゲーム」の振り返りで、実際に発生した配送遅延トラブルをテーマに議論。ゲーム中の意思決定プロセスと実務の意思決定を比較することで、日常業務への応用が進みました。

3. 実施スケジュールの柔軟性

レンタル型は、実施日や時間配分を自由に設定できるのも強みです。 時間の調整が容易外部講師型では半日や1日単位が基本ですが、レンタル型なら60分・90分・120分など、業務の合間に組み込み可能。 直前のスケジュール変更も対応しやすい

社内進行のため、急な会議や業務都合で日程を動かすことが可能。 複数回の実施が可能

同じ教材を期間中に複数回利用できるため、部門ごとや支店ごとに実施できる。 これにより、「研修のために業務を止める」必要がなくなり、日常業務と並行しながら効率的に研修を行えます。

4. 社員のファシリテーション力向上

レンタル型では、進行役を社内の教育担当や管理職が務めます。これにより、ゲーム進行を通じてファシリテーションスキルが養われるという副次的効果があります。 ・会議やプロジェクトでの進行力が向上・参加者の意見を引き出す質問力が磨かれる

・話の流れや時間管理の感覚が身につく 実際、あるメーカーでは、新任課長研修をレンタル型で実施し、進行役を順番に経験させることで、会議ファシリテーションの質が向上したと評価されています。

5. 学習効果の定着

ビジネスゲームは体験型学習のため、知識の「理解」だけでなく「行動変容」までつなげやすいのが特徴です。 レンタル型は繰り返し実施できるため、1回きりで終わらせず、半年後・1年後のフォロー研修として再度同じゲームを実施し、成長度を確認することも可能です。 たとえば、春の新入社員研修で「ホウレンソウゲーム」を実施し、秋に同じゲームを再実施すると、 初回:報告漏れや情報の齟齬が多い再実施:情報共有の正確性・スピードが改善 といった変化がデータとして可視化されます。これにより研修効果を社内で説明しやすくなります。

6. 社内一体感の醸成

ゲーム形式は参加者の心理的ハードルを下げ、普段は関わりの少ない社員同士でも自然に会話が生まれます。特に社内実施型では、同じ職場のメンバー同士で成功や失敗を共有できるため、その後の業務連携にも良い影響を与えます。 例えば、営業部と開発部が合同で「ビールゲーム(サプライチェーンシミュレーション)」を行った企業では、ゲーム中の在庫調整のやり取りがきっかけで、実務でも在庫情報の共有頻度が増加し、余剰在庫削減につながったという報告もあります。レンタル型ビジネスゲームを選ぶポイント

レンタル型ビジネスゲームは、コストを抑えながらも高い研修効果が期待できる優れた選択肢です。しかし、種類が豊富だからこそ「どれを選べばよいのか分からない」という悩みもよく聞かれます。ここでは、失敗しない選定のための5つのポイントをご紹介します。

1. 研修目的と効果の一致

最初に確認すべきは、研修目的とゲームの学習テーマが一致しているかです。 ビジネスゲームは、それぞれ得意とするスキル領域が異なります。 チームワーク強化 → NASAゲーム、砂漠からの脱出ゲーム論理的思考力向上 → サッカーのポジション当てゲーム

業務改善・PDCA → 業務カイゼンゲーム

営業力強化 → 商談の達人

コンプライアンス・対応力 → ワークハラスメント防止カードゲーム 例えば、新入社員研修で「主体的に動ける人材を育成する」ことが目的なのに、単に知識を問うクイズ型を選んでしまうと、期待する行動変容は得られません。 「何を学ばせたいのか」を明確化し、それに直結するゲームを選ぶことが肝心です。

2. 所要時間と適正な参加人数

レンタル型ゲームには、所要時間や適正人数に幅があります。選定時には以下の条件を確認しましょう。 【所要時間】

60分以内:アイスブレイクや短時間研修向け

90〜120分:半日研修や部門内研修向け

180分以上:じっくり取り組む管理職研修や合宿型研修向け 【参加人数】

4〜6名/チームが一般的。20名以上の場合は複数セットが必要になることも。 人数が多いのに少人数向けゲームを選ぶと、待機時間が発生し学習効果が下がります。 【事例】

ある製造業の会社は、全社員参加の研修で1チーム6名構成のゲームを使用しましたが、参加者が60名を超えたため、キット数が不足。結果として一部の社員が見学に回ってしまい、満足度が下がる事態に。事前に適正人数を把握しておけば防げたケースです。

3. 社内進行のしやすさ

レンタル型では、進行を社内で行うため、ファシリテーションのしやすさも重要です。 特に初めて導入する場合は、以下の要素を確認しましょう。☑投影用の説明スライドが付属しているか

☑質問例や解説ポイントが具体的に書かれているか

☑事前オンラインサポートや動画解説があるか

4. 振り返りの質

ビジネスゲームは、振り返りで初めて学びが定着します。 そのため、振り返り用の資料やワークシートが充実しているかどうかは非常に重要です。☑振り返りのための質問例(例:「今回の意思決定で何を重視しましたか?」)がある

☑実務に応用するための具体的なアクションプラン作成シートが付属している

あるIT企業では、振り返りを省略してゲームだけ実施した結果、「楽しかった」で終わってしまい、実務への変化が見られませんでした。翌年、振り返りを90分間確保し、自社課題との接点を議論させたところ、研修後の行動変容アンケートで改善が見られました。

5. コストと利用回数

最後に、コストと利用回数のバランスを確認します。 レンタル型の料金は1〜3日間で5〜6万円が相場ですが、期間内に複数回使うほど1回あたりのコストは下がります。 ・1回限りの実施なら短期レンタルで十分・部門別や拠点別に何度も実施するなら長期レンタルや追加キットを検討

・予算に余裕があれば、オプションのオンラインサポートを付けて品質を担保する 例:コスト効率の計算

3日間レンタル(費用60,000円)で1日2回、計6回実施 → 1回あたり10,000円

外部講師型では1回あたり20〜30万円かかることを考えると、長期的には大きな差となります。

6. 選定診断チャート

どのゲームを選ぶべきなのか?を迷われたときは以下の質問に「はい/いいえ」で答えて進めていくと、自社の条件に合ったゲームタイプを選びやすくなるでしょう。↓

① 研修の主な目的は「チームワーク強化」ですか?

はい → ②へ

いいえ → ④へ ② 参加者は初対面または交流が少ない人が多いですか?

はい → 【A】コンセンサスゲーム(NASAゲーム/砂漠からの脱出)

いいえ → ③へ ③ 実務連携や情報共有の精度を上げたいですか?

はい → 【B】情報共有型ゲーム(サッカーのポジション当てゲーム)

いいえ → 【A】コンセンサスゲーム ④ 主な目的は「課題解決力」や「改善思考」の向上ですか?

はい → ⑤へ

いいえ → ⑦へ ⑤ 実務改善やPDCAの習得を重視しますか?

はい → 【C】業務改善型ゲーム(業務カイゼンゲーム)

いいえ → ⑥へ ⑥ 優先順位付けや意思決定を学ばせたいですか?

はい → 【D】意思決定型ゲーム(砂漠からの脱出/危機管理ゲーム)

いいえ → 【C】業務改善型ゲーム ⑦ 主な目的は「営業力・交渉力」の強化ですか?

はい → 【E】営業・交渉型ゲーム(商談の達人)

いいえ → ⑧へ ⑧ コンプライアンスや顧客対応力を学ばせたいですか?

はい → 【F】コンプライアンス対応型ゲーム(ハラスメント防止ゲーム)

いいえ → 【G】経営・財務シミュレーション型ゲーム(経営シミュレーション/ストアオーナーズ)

診断結果のタイプ別おすすめゲーム

| タイプ | 学習テーマ | おすすめゲーム |

| A:コンセンサスゲーム型 | 合意形成・チームビルディング | NASAゲーム、砂漠からの脱出ゲーム |

| B:情報共有型 | 情報整理・ロジカルシンキング | 7人の人事異動当てゲーム、サッカーのポジション当てゲーム |

| C:業務改善型 | PDCA・改善思考 | 業務カイゼンゲーム(工場編) |

| D:意思決定型 | 優先順位付け・危機管理 | 船長の決断ゲーム |

| E:営業・交渉型 | 営業提案力・交渉術 | 商談の達人 |

| F:ハラスメント防止型 | ハラスメント対策・法令遵守 | ワークハラスメント防止カードゲーム |

| G:経営・財務シミュレーション型 | 財務感覚・経営戦略 | ビズストーム、ストアオーナーズ |

低予算でレンタル可能なビジネスゲーム10選

コンセンサスゲーム「NASAゲーム」

NASAゲームは、チーム内で、アイテムの優先順位を話し合い、メンバーとの合意形成を行うゲームです。設定は、月に不時着した宇宙飛行士となり、320km離れた母船に戻るため、手元に残った15個のアイテムに対して優先順位をつけていく、というゲームです。

●方法(所要時間:30分~1時間半)

1.参加者を4~6人ずつのグループに分けます

2.始めに、個人でアイテムの優先順位と理由を考えます

3.次にグループで話し合い、グループとしての優先順位と理由を決めていきます。

4.正解とグループの答えがどれだけズレたかを計算し、チーム効果を測ります。

適当や妥協して順位をつけるのではなく、正解だと思うロジック(筋道)を明確にし、メンバー間の合意の上で決定することが求められる内容です。 このゲームの面白いポイントは、NASAによる模範解答があり、模範解答に最も近いチームの勝利となります。

詳細については下記のサムネイルをクリックして詳細ページでご覧くださいませ。

コンセンサスゲーム「砂漠からの脱出ゲーム」

「砂漠からの脱出ゲーム」は、先程のNASAゲームと同様のゲームで、メンバーとの合意形成を行うゲームです。設定は、「搭乗していた飛行機が到着予定の場所から100km離れた砂漠に不時着してしまいました。生き残るために、手元に残った12個のアイテムに対して、優先順位をつけて決めていく」、というゲームです。

●方法 (所要時間:30分~1時間半)

1.参加者を4~6人ずつのグループに分けます

2.始めに、個人でアイテムの優先順位と理由を考えます

3.次にグループで話し合い、グループとしての優先順位と理由を決めていきます。

4.正解とグループの答えがどれだけズレたかを計算し、チーム効果を測ります。

適当や妥協して順位をつけるのではなく、正解だと思うロジック(筋道)を明確にし、メンバー間の合意の上で決定することが求められる内容です。 このゲームの面白いポイントは、専門家による模範解答があり、模範解答に最も近いチームの勝利となります。

詳細については下記のサムネイルをクリックして詳細ページでご覧くださいませ。

ゲームにご興味ある方はお問い合わせください。

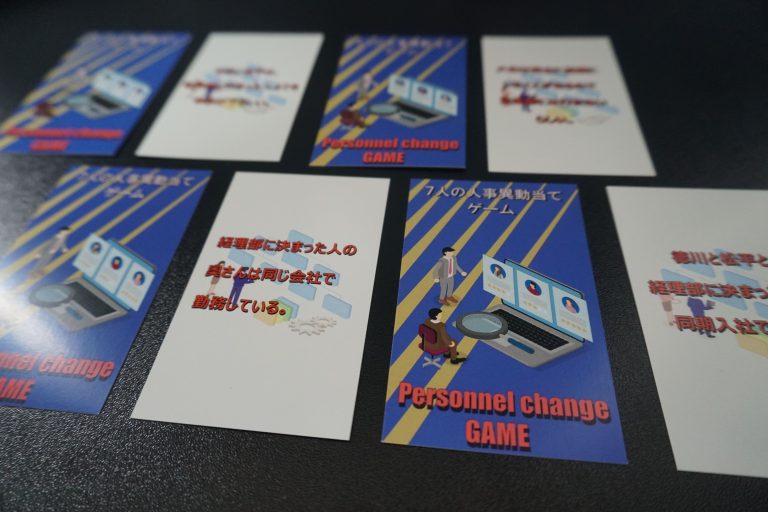

7人の人事異動当てゲーム

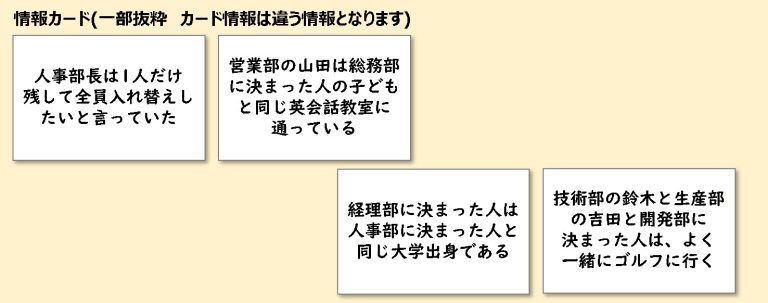

7人の人事異動当てゲームとは、各自に配られた情報カードをもとに7人の係長の人事異動先を当てるというゲームです。実施イメージとしては以下のような内容です。

●ワーク状況

今日の13時から臨時の役員会議が開かれることになり、

急遽1週間後に行われるはずだった係長たちの人事異動の最終決定が、この臨時の

役員会議で行われることになりました。(現在は、12時20分です)

しかし、困ったことにその原案は人事課長が保管しており、

その人事課長が出張に行ってしまっており、夕方まで連絡が取れません。

課長のデスクを見回しても、書類を探しても見当たりませんでした。

この人事異動の検討は各部の部長を集めて行いましたが、その会議に出席した部長は、

部分的にしか覚えていなかったり、間違ったらイヤだからと言ったりして教えてくれませんでした。

ただ各部長から絶対に間違いないだろうという「情報」をいくつか手に入れられました。

断片的な情報ではありますが、この情報をもとに決定した人事異動を調べないと、

臨時の役員会議で話し合いができないため、

残りの時間で7人の異動先を突き止めてください。

配られるカードのイメージは写真のような内容です。

・生産部の井伊と技術部になった人は同じ大学の出身者である

・開発部の織田は、既婚者で1年前に技術部から開発部に移ってきた

・総務部の大谷は経理部、総務部、人事部以外の部署に異動することが決まっていた

●効果

7人の人事異動当てゲームは制約条件がある中でのコミュニケーションの難しさを理解してもらえます。また雑多な情報をいかに整理して、わかりやすく解いていくかが肝になり、ロジカルシンキングの研修でも使用することができます。

●時間(目安)

45分~60分

7人の人事異動当てゲームのご紹介ページ↓↓

https://business-games.jp/communicationgame_jinjibu/

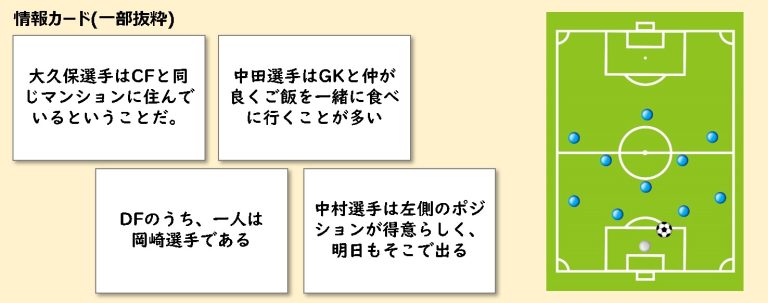

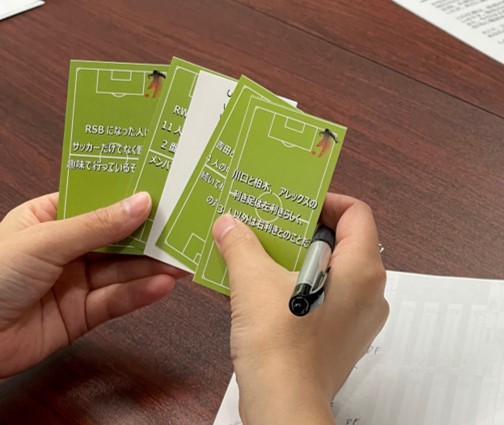

サッカーのポジション当てゲーム

サッカーのポジション当てゲームとは、先程のゲームと同様、ジグソーメソッドというものを活用して作られているゲームです。各自に配られた情報カードをもとに11人のスタメン選手のポジションを当てるというゲームです。実施イメージとしては以下のような内容です。

●ワーク状況

明日の日曜日には、関連グループ会社のサッカー大会がありますが、 先程、主催会社のA社より「名簿作成の為にメンバーとポジションを知らせてくれと頼んでおいたが、未だに連絡をもらっていない。大至急連絡して欲しい。」と電話がありました。

この仕事は、係長の担当でしたが、今週、係長は出張の忙しさに紛れて忘れてしまったらしいのです。現在のところ、係長と連絡をとる方法がありません。 また、今日は土曜日のため、サッカー部のある工場は休日で、サッカー部監督の社員の 自宅に電話をしてみましたが留守のようです。

そこで、工場の人の自宅へ電話を入れたりして色々調べてみましたが、

あなたの手もとに集まったのは、断片的な情報だけです。

しかし、何とかしてA社には連絡をしなければならないので、

11人のメンバーとそれぞれのポジションを突き止めて下さい。

配られるカードのイメージは写真のような内容です。

・久保は、高校時代は野球部で、今も草野球をやっているらしい。

・CB(左)になった人は、吉田と大学時代のサッカー部のチームメイトだった。

・RSBになった人は、サッカーだけでなく、野球も趣味で行っているそうです。

●効果

サッカーのポジション当てゲームも制約条件がある中でのコミュニケーションの難しさを理解してもらえます。また雑多な情報をいかに整理して、わかりやすく解いていくかが肝になり、ロジカルシンキングの研修でも使用することができます。

●時間(目安)

45分~60分

サッカーのポジション当てゲームのご紹介ページ↓↓

https://business-games.jp/communicationgame_soccer/

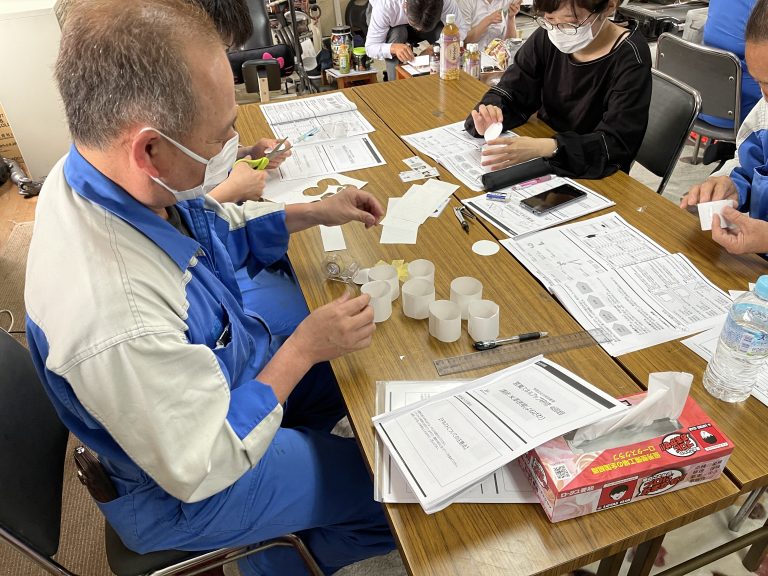

業務カイゼンゲーム

業務カイゼンゲームとは、各チームが製造業の会社となり、商品(折り紙)を製造し、 利益合計を競うゲームで、業務改善(PDCA)の要素を加えたゲームです。 チームで、お客様の求める商品を製造し、品質・納期・コストを意識しながら、利益の合計(利益剰余金)を競い合っていただきます。

●方法 (所要時間:1時間30分~3時間前後)

1.1チーム4~5人で複数チームを作ります

2.ルール説明を行い、各手順(作戦タイム、仕入れ、販売(検品)、原価計算・・・)ごとに、進行フローの説明をします

3.作戦タイムを設け、作戦タイムでは、設定された複数の商品の型を見ながら、 商品製造にかかる方法や時間、コストの計算を行いながら、作戦を立てます。

4.ゲームの流れは、仕入れ→製造→販売および検品を行い、販売した売上金額と原価計算、利益を記入します。1期目から3期目までの経営を行います。

5.業務改善PDCAの振り返りを行います

ゲームでは、作戦タイムで立てた目標と計画に対して、どうだったのか?を振り返り、検証(Check)を行い、うまくいった点、うまくいかなかった点を洗い出し、うまくいかなかった点をチーム内で、原因分析します。 そして、Act(改善)となる対策を打ち立て、実践していき、業務改善のPDCAを回す体験をゲームで行っていきます。チームで成果を出すために必要な改善思考をより理解できるような内容になっています。

船長の決断

【概要】

船長の決断とは船長決断とは、研修や採用選考時のグループワークで危機管理やリスク管理の要素を学べるゲームです。 危機管理には何が必要なのか?リスク管理との違いは何か?危機対策後にリスク管理に応用することの重要性を理解することができます。 船長の決断では、個人の意見とチームメンバーの意見をすり合わせながら、チームで同じ解答を選ばなければいけません。 いわゆるチームメンバーとの合意形成(コンセンサス)が必要がとなるゲームです。 全員の解答を一致させる必要があるため、時には意見が対立することも想定されますが、それを多数決や個人の強制(一人の意見)ではなく、 しっかりと話し合って合意することの重要性を理解していただきます。

ゲームは以下の流れで実施されます。 1.ルールの説明

2.まずは個人で考えます(10~15分間)

3.グループ(5〜6名)で考えます(15〜20分)

4.グループごとの発表(優先順位とその理由)

5.専門家が示している模範解答を配布

6.模範解答の順位との差を求め、差の合計を算出する

7.模範解答との差が最も小さいグループと個人の優勝

8.振り返り

このゲームのポイントは以下の3点です。 ・危機管理やリスク管理について学ぶことができる

・合意形成の取り方の難しさを実感

・チームで考えることのメリットデメリットの理解 船長の決断では、上記を体験、理解することができます。

商談の達人

【概要】

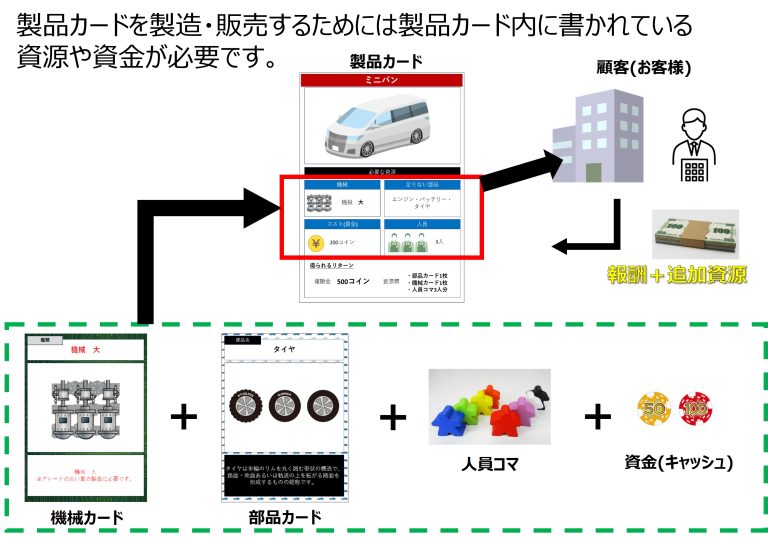

参加者が3〜6⼈程で1つのチーム(企業)を組み、自動車メーカーとなって、自動車の製造・販売を行う経営シミュレーションゲームです。 他の企業と様々な交渉を行いながら、資源や資金を手に入れ、製品をつくり、顧客に販売することで、自社の売上を拡大させることが目的です。

商談の達人では営業や交渉の際に必要となる相手目線や顧客目線の大切さをゲームを通じて体感できます。相⼿を尊重した「Win-Win」の関係性の重要性に気付くことができるのでコミュニケーションの取り方が改善されていきます。

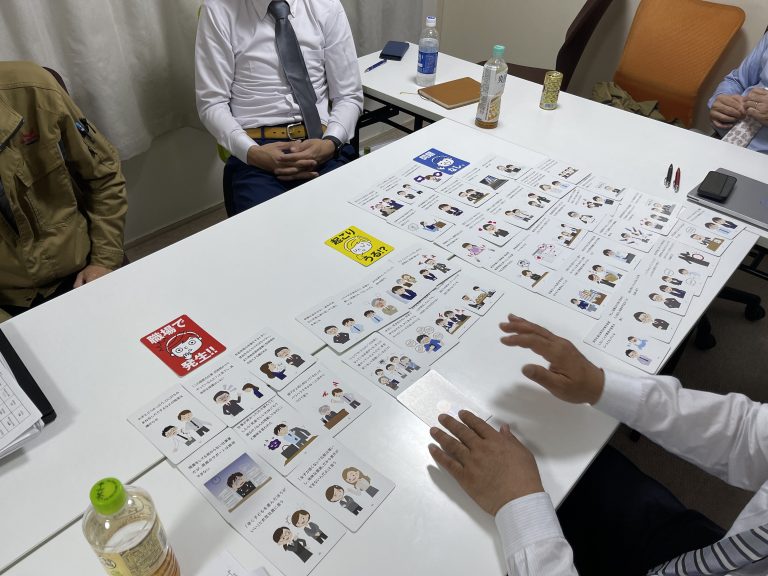

ワークハラスメント防止カードゲーム

ワークハラスメント防止カードゲームは、カードに書かれている行為が職場で発生していないか、また発生している原因そして改善策は何か?をグループワークで話し合い、最終的には自社の職場のハラスメント防止策10か条を作成することで、職場全体で職場環境を改善していくことを目指すワークショップになります。

詳しくはこちらの記事を参考にしてみてください↓↓

ハラスメント防止研修で大切なことは、ハラスメントは「対岸の火事」ではないことを理解してもらうことです。考えるキッカケをワークショップなどで作っていきましょう。

ビールゲーム

「ビールゲーム」は、1960年代にMIT(マサチューセッツ工科大学)の経営大学院で開発された、サプライチェーン・マネジメント(SCM)とシステム思考を学ぶためのビジネスシミュレーションゲームです。名前に“ビール”とある通り、ビール工場から消費者までの供給網をモデルにした設定が特徴で、参加者は各ポジションに分かれてサプライチェーンを構成し、需要に応じて発注・供給を行いながら在庫とコストを管理します。 一見単純なルールに見えるにもかかわらず、実際には在庫の過剰や欠品、情報の遅延など現実さながらの問題が次々と発生し、供給網全体に大きな波及効果(ブルウィップ効果)をもたらします。ゲームを通じて、システム全体を俯瞰する力や、意思決定が持つ影響範囲の大きさ、チーム間の連携の重要性などを体感的に学べるのが最大の魅力です。

ビールゲームは、単に“ゲーム”として終わるものではなく、経営や組織運営における複雑な現象を体感し、構造的な学びに落とし込むための教育手法として、多様な研修テーマに応用されています。以下では、具体的な活用シーン別にそのコンセプトと教育効果をご紹介します。

ストア・オーナーズ

ストア・オーナーズのゲーム設定は下記のような内容です。

「ストア・オーナーズ」は飲食店のオーナーとなって、食材などの仕入れ、集客・接客を行い、店舗の業績向上を目指す経営シミュレーションゲームです。 座学では教えることが大変な財務・会計知識をゲーム通して、楽しみながら学ぶことで、興味をもってもらう「キッカケ」となります。

約15ターンの経営ラウンドを1期として、 計2期での最終利益を競い合います。

学びのポイント

ストア・オーナーズは貸借対照表、損益計算書などの会計・財務知識をゲームを通じて学ぶことを目的としたボードゲームです。

ゲームはBtoC向けのサービス企業で成り立っております。

社内でスムーズに進行するためのコツ

レンタル型ビジネスゲームは、社内の会議室や研修室で手軽に実施できるのが大きな魅力ですが、初めて担当する場合、「ちゃんと進行できるだろうか…」という不安はつきものです。ここでは、初めての担当者でもスムーズに進行できるための準備・運営・振り返りのコツを、フェーズごとに解説します。

1. 事前準備の徹底で8割が決まる

ビジネスゲーム研修は、事前準備の質=当日のスムーズさと言っても過言ではありません。特に以下の3つは必須です。 ① 進行マニュアルの熟読とリハーサルレンタル教材に付属する進行マニュアルは、台本形式になっていることが多く、「何分で何を説明するか」が書かれています。

事前に声に出して読み上げ、タイムキープと説明の間合いを確認しましょう。

可能であれば同僚を相手に10〜15分のデモを行い、説明が冗長になっていないかチェックします。 ② 会場レイアウトのシミュレーション

ゲームに必要な机の配置、ホワイトボードやプロジェクターの位置を事前に決めておきます。

例えば「4人×5チーム」の場合は、島型配置にして進行役が中央を回れる動線を確保するとスムーズです。 ③ 必要物品のチェック

教材の中身(カード・チップ・ボード)の数や状態を確認。

付属品以外に必要なもの(マーカー、付箋、タイマーなど)があれば、事前に準備します。

2. 当日の進行で押さえるべきポイント

当日の進行で重要なのは、テンポ感・ルール理解・場の一体感の3つです。 ① テンポ感を意識するルール説明は冗長にならないよう、5〜10分で終えるのが理想。

タイマーを活用し、ゲーム中の進行も時間を意識して切り替えます。 ② ルール理解の確認

説明後に「ここまでで質問はありますか?」と必ず確認。

1〜2チームを対象に、デモンストレーションで1ターンだけ試行させると理解度が高まります。 ③ 場を盛り上げる

ゲーム中は進行役が場を回り、積極的に声をかけます。

例:「その判断、チーム全員の合意ですか?」「残り5分です!」

適度な実況・アナウンスは緊張感と一体感を生み、没入度を高めます。

3. トラブル対応の工夫

どんなに準備しても、当日は想定外のことが起こります。以下のような対応策を覚えておくと安心です。 人数が急に増減した場合→ チーム編成を柔軟に変更し、観察役を設けて交代制にする。 ルールが理解されていないチームがある場合

→ ゲームを一時停止して全体で再説明。進行を一部巻いて時間調整。 時間が押している場合

→ 残りターン数を減らし、振り返り時間は確保する。

4. 振り返りの質を高める

ビジネスゲーム研修は、「楽しかった」で終わらせず、学びを実務に落とし込むことがゴールです。 【振り返りの基本構造】 事実の整理(ゲーム中に何が起きたか)例:「2ターン目で情報共有が止まった」 要因分析(なぜその結果になったのか)

例:「意思決定者がチーム全員の意見を聞く前に行動した」 実務への応用(職場でどう活かすか)

例:「会議前に全員の意見を確認する習慣をつける」 【ワークシートの活用】

各自が記入した振り返りシートを元に、チーム内で共有。

個人の気づきとチームの学びを両方引き出すことで、行動変容につながります。

5. ファシリテーター役の育成

レンタル型を継続的に活用するなら、社内に複数の進行役を育てることが望ましいです。 新人研修では人事部、管理職研修では部門長が進行役を担当するなど、テーマごとに進行経験者を増やしましょう。 そして、年に1回は「社内ファシリテーター勉強会」を開き、進行スキルの共有と改善を行いましょう。 こうして進行ノウハウを社内資産として蓄積すれば、レンタル型の効果は年々高まります。 社内でスムーズにレンタル型ビジネスゲームを進行するには、 ・事前準備の徹底・当日のテンポと場作り

・想定外への柔軟対応

・振り返りの質向上 ファシリテーターの育成の5つが鍵となります。 これらを意識すれば、初めての実施でも参加者の満足度と学びを最大化でき、社内研修として継続しやすくなります。

まとめ

これまで見てきたように、2025年度の研修現場においては、従来の外部講師依頼型に比べ、低予算レンタル型ビジネスゲームが非常に有力な選択肢となっています。単なるコスト削減手段ではなく、むしろ「効率的に学びを届ける仕組み」として、多くの企業で導入が進んでいます。 レンタル型を導入すれば、外部講師や会場の制約に縛られず、自社の研修室で気軽に実施できます。さらに、教材と進行マニュアルが揃っているため、担当者が初めて進行役を務める場合でも安心です。そして、振り返りやカスタマイズを工夫することで、単なる“ゲーム体験”を超え、実務に直結する学びを参加者に与えられる点が最大の強みです。 また、レンタル型は一度試して終わりではなく、期間中に複数の部門や拠点で繰り返し実施できるため、投資対効果が高く、研修文化を社内に根付かせることが可能です。さらに、ファシリテーション経験が社内に蓄積されることで、人材育成における「内製化」も進みます。 企業にとって人材育成は、景気や外部環境に左右されず、持続的に取り組むべき経営課題です。低予算レンタル型ビジネスゲームは、その課題に応えるための現実的かつ効果的な手段のひとつと言えるでしょう。 2025年度、もし「研修の予算は限られているが、質は落とせない」「社員に実践的な学びを届けたい」と考えているのであれば、ぜひこの機会にレンタル型ビジネスゲームの活用を検討してみてください。小さな一歩が、組織全体の学びの大きな変革につながるはずです。

その他のテーマ・業界ごとに使えて役立つビジネスゲーム一覧

・建設業の新人研修で使えるビジネスゲーム3選・合意形成研修(コンセンサススキル)とは?楽しく学べるコンセンサスゲーム6選もご紹介!

・コミュニケーション研修で使えるコミュニケーションゲーム15選

・財務・会計の知識を 楽しく学べるゲーム4選!のご紹介

・マナー研修で使えるビジネスゲーム3選のご紹介

・営業研修で役に立つビジネスゲーム5選

・PDCAサイクルを学ぶのに有効なビジネスゲーム5選をご紹介

・【2025年版】新入社員研修で使えるビジネスゲーム12選!目的とメリットを解説

・内定者研修でおすすめのビジネスゲーム10選!目的やメリット、選ぶポイントも解説!

・仕事の進め方研修で使えるビジネスゲーム5選

ゲームのレンタルにご興味ある方は下記より資料請求をお願いいたします。

資料請求(無料)のお申込みDocument request

ビジネスゲーム研究所 米澤徳晃

研修会社に入社後、研修営業、研修講師業に従事。その後、社会保険労務士法人で人事評価制度の構築やキャリアコンサルティング活動に従事。その後、独立。講師登壇は年間100登壇を超え、講師としてのモットーは、「仕事に情熱を持って、楽しめる人たちを増やし続けたい」という想いで、企業研修を行っている。