大人数で盛り上がれるレクリエーション10選

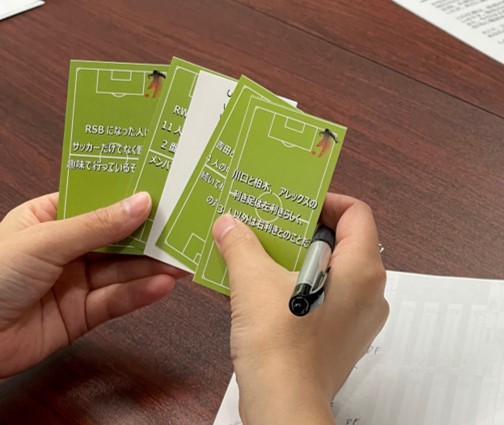

① 情報整理しながら最適解を見つけろ!「サッカーのポジション当てゲーム」

あるサッカーチームの選手情報カードが配られ、それぞれの特徴や過去の成績、ポジションの情報が記載されています。プレイヤーは話し合いながら“最適なポジション配置”を導き出すゲーム。情報を正しく整理し、論理的に考えながら意見を出し合うことで、コミュニケーションと判断力が鍛えられます。

サッカーのポジション当てゲーム:https://business-games.jp/communicationgame_soccer/

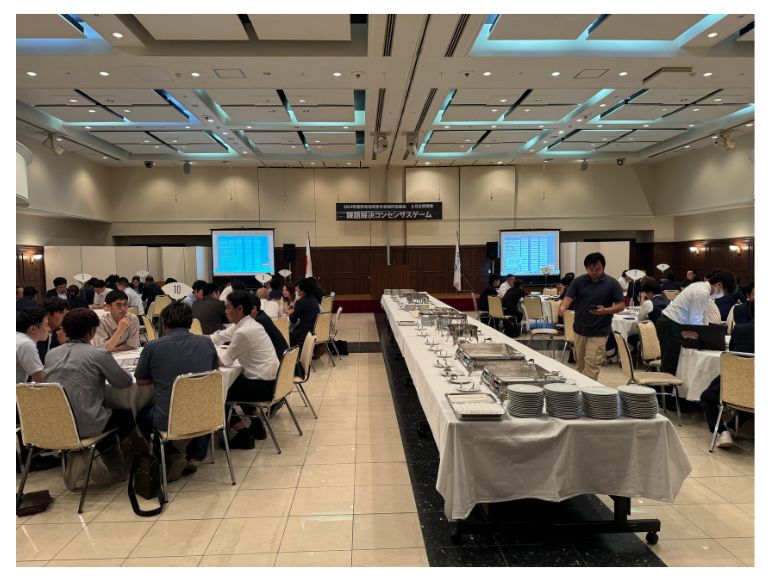

② チームビルディング・コンセンサスゲーム「NASAゲーム」

宇宙船が故障、不時着し、限られたアイテムを使って生存を目指すNASAゲーム。個人での順位づけと、グループで話し合った結果を比べることで、チームとしての“合意形成力”が試されます。オンラインでも実施可能で、リモートワーク時代のレクリエーションとしてもおすすめです。

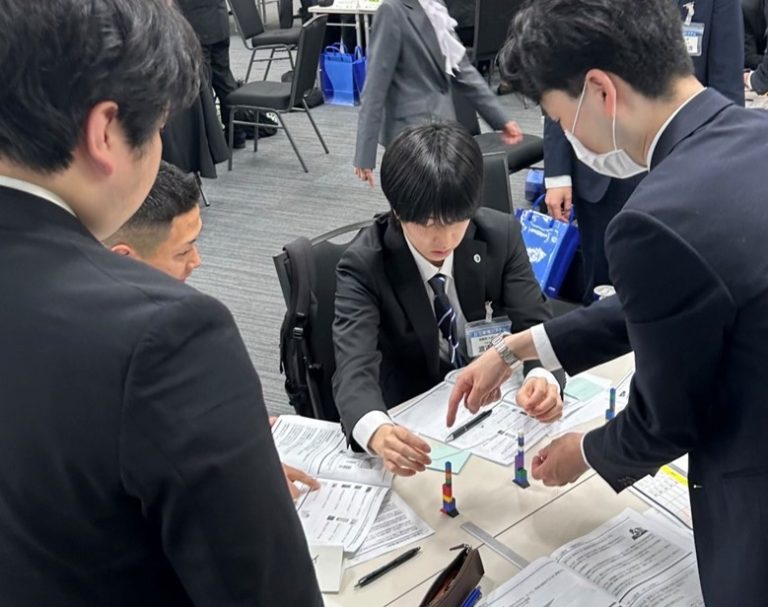

③ プロジェクトマネジメントの基礎を楽しく学べる「鉄塔ゲーム」

制限時間内に“鉄塔”を建設せよ!というミッションに対して、資材となるパーツや道具(工具)を調達し、計画を立て、実行、振り返りを繰り返すゲームです。役割分担や時間管理など、まさにプロジェクトマネジメントの基本が体感できます。社員研修にピッタリです。

④ 健康的に歩きながらミッションをクリア!「ミッションウォーク」

チームでまちを歩きながら、ポイントごとに設置されたミッションをこなしていくアクティブなレクリエーション。身体を動かしながら自然と会話が生まれ、健康促進にもつながる一石三鳥のプログラムです。イベント会場や地域交流にも最適。

⑤ 商談力・交渉術を鍛える「商談の達人」

他の企業と様々な交渉を行いながら、資源や資金を手に入れ、製品をつくり、 顧客に販売することで、自社の売上を拡大させることが目的です。制限時間内にいかに信頼関係を構築し、相手の真のニーズを引き出せるかがポイントです。営業職の研修やキャリア教育におすすめ。

⑥ チームビルディング・コンセンサスゲーム「砂漠からの脱出ゲーム」

飛行機事故で砂漠に不時着した設定のもと、生き延びるために必要な道具をチームで選び、順位を決定していきます。参加者全員の意見を取り入れながら結論を導く過程で、リーダーシップ・協調性・論理的思考が問われます。

⑦ 謎解きゲームでチームの絆を深める「ハッカーからの挑戦状」

「君たちの社内システムが狙われている…」というストーリーから始まるサイバーセキュリティ系謎解きゲーム。チームで暗号を解読し、情報を整理して犯人を特定します。時間制限の中での推理と協力が、自然なチームワークを生み出します。

⑧ システム思考・全体最適の視点を育てる「ビールゲーム」

供給チェーンを模したボードゲームで、参加者は工場(製造)→一次卸→二次卸→小売の立場になり、それぞれの視点で在庫管理を行います。個別最適に陥ると全体が破綻することを体感し、「全体最適思考」や「システム思考」の重要性を理解できます。

⑨ 危機管理・リスク判断を学べる「船長の決断」

嵐の中で航路を選び、資源配分や乗員の指示を出す“船長”となって、数々のトラブルに立ち向かうシミュレーションゲーム。意思決定力と危機管理能力を養うことができ、経営幹部層の研修にも適しています。

⑩ 目標設定×改善スキルを楽しく学べる「G-PDCA@ペーパータワー」

限られた材料でいかに高く塔を建てられるかを競うペーパータワーゲームに、目標設定・改善・振り返りの「G-PDCA」フレームを組み合わせた進化版。改善と再挑戦を繰り返す中で、業務改善マインドが自然と身に付きます。

G‐PDCA@ペーパータワー:https://business-games.jp/paper_tower/

詳細についてはお問い合わせください。

大人数でレクリエーションを行うメリット

大人数でレクリエーションを実施することには、単なる「楽しさ」や「盛り上がり」以上のさまざまなメリットがあります。ここでは、組織活動や教育現場、地域コミュニティなど、さまざまな場面で注目されている理由を、具体的な視点からご紹介します。

① イベントが盛り上がりやすく、場の空気が一気に活性化する

大人数が一堂に会してゲームに参加することで、会場全体が笑いや声援に包まれ、自然と活気が生まれます。特に、初対面の人が多い場面や、緊張感のある会議・研修のあとに行うレクリエーションは、場の空気を柔らかくほぐす“アイスブレイク”として非常に効果的です。 たとえば、社内のキックオフイベントや内定者懇親会などで取り入れると、参加者同士の距離感が一気に縮まり、その後のコミュニケーションがスムーズになります。「最初は緊張していたけど、ゲームを通じて自然と打ち解けられた」という声も多く、レクリエーションはその日の雰囲気を左右する重要な要素となります。② 普段関わらない人との交流が生まれる

大人数のレクリエーションでは、普段は業務上接点のない他部署の社員や、上司と部下、年齢・立場が異なるメンバーが同じチームになって協力する機会が生まれます。このような“偶然の出会い”は、意図的に作ろうとしてもなかなか得られない貴重なコミュニケーションのきっかけです。 例えば、管理職と若手社員が同じチームで謎解きをしたり、営業部と開発部が共同でミッションに挑戦することで、「〇〇さんってこんなに面白い人だったんだ」「意外な一面が見られた」という新しい発見が生まれます。組織内の“見えない壁”を壊し、心理的安全性を高めるうえでも、レクリエーションの持つ力は非常に大きいといえるでしょう。③ チームワークや団結力が自然と向上する

共通の目的やゴールに向かって一緒に取り組むことで、自然とチームとしての一体感や結束力が高まります。特に、制限時間があるゲームや、得点を競い合う形式のものは、全員が積極的に関わる必要があるため、協力と役割分担が不可欠になります。 こうした体験は、そのまま実務における“チームで働く感覚”にも通じており、「一人でやるより、協力したほうが大きな成果が出せる」という成功体験を積むことができます。また、リーダーシップを発揮する場面や、メンバーの個性を活かす場面も生まれやすく、組織にとっては“人材育成の一環”としても有効です。 たとえば「鉄塔ゲーム」や「ビールゲーム」のようなレクリエーションでは、自然とPDCAの回し方や、全体最適を考える視点が養われます。これにより、単なる娯楽では終わらず、ビジネススキル向上にもつながるのが大きな魅力です。④ 自己開示と相互理解の促進につながる

レクリエーション中のちょっとした雑談や協力行動を通じて、「話しかけやすい人」「頼りになる人」「アイデアマン」といった印象が共有されやすくなります。これにより、業務上では見えづらかった相手の人柄や価値観が垣間見え、互いに対する理解と信頼が深まります。 とくに新入社員や異動してきたばかりの社員にとっては、早期に組織に溶け込むチャンスにもなります。「ゲームで一緒だった人に、あとで仕事の相談がしやすくなった」といった事後の効果も期待でき、社内コミュニケーションの土台づくりとしても非常に有効です。 このように、大人数でのレクリエーションは、「楽しさ」と「学び」「つながり」を同時に生み出せる絶好の機会です。工夫次第で参加者全員が主役となり、前向きなエネルギーを組織全体に広げることができます。

大人数でレクリエーションを行うデメリット

大人数で行うレクリエーションには多くのメリットがある一方で、注意すべきデメリットや課題も存在します。特に、企画・運営の観点からは、少人数のイベントに比べて複雑さが増すため、事前の準備や配慮が不可欠です。ここでは、実際に起こりがちな問題点を4つに分けて詳しく解説します。

① 開催にあたって少なからず人手が必要になる

大人数を対象にしたイベントは、どうしても運営の規模が大きくなります。会場の準備、参加者の受付、チーム分け、進行管理、タイムキーピング、トラブル対応など、運営スタッフの人数や役割分担をしっかりと設計しておかないと、現場が混乱する可能性があります。 例えば100人規模のゲームを実施する際、チームを10人単位で分けると10チームができることになりますが、それぞれのチームに説明を行い、進行を管理する人員が足りなければ、ゲームがスムーズに進まず参加者の満足度が下がる原因になります。 また、特定のスタッフに負担が偏ると、企画全体のクオリティにも影響を及ぼしかねません。大人数でのレクリエーションは、「裏方のチーム力」も試される場であることを意識し、余裕を持った人員配置とマニュアル整備が求められます。

② すべての参加者が楽しめるとは限らない(不満が出やすい)

参加者の中には、ゲームや集団行動に対して苦手意識を持っている人もいます。特に内向的な性格の人や、初対面の相手と話すことに抵抗を感じる人にとっては、ゲーム形式のレクリエーションが“心理的負担”になるケースもあります。 また、「あまり乗り気ではないのに強制参加させられた」と感じてしまった場合、逆効果となる可能性もあるため、任意参加制にするか、複数の選択肢を用意するなどの配慮が重要です。 加えて、盛り上がるゲームであっても、進行がスムーズでなかったり、ルールが分かりづらかったりすると、途中で興味を失ってしまう人もいます。多様な参加者がいることを前提に、ルールの簡潔さ、参加ハードルの低さ、説明の明確さなどを重視した設計が必要です。③ 一部のゲームは効果が保証されていない

どれだけ評判の良いゲームでも、「実施の目的」と「参加者の状況」が一致していなければ、期待した効果が得られないこともあります。例えば、「チームビルディング」を目的にしたレクリエーションであっても、参加者がバラバラに動く個人戦形式のゲームであれば、チーム内の交流はあまり生まれません。 また、学習要素が強すぎると「勉強っぽくてつまらない」、逆に娯楽性が強すぎると「業務時間中にやる意味があるのか」といった否定的な意見が出てくることもあります。つまり、ゲームの選定が目的とずれていると、逆効果になるリスクもあるということです。 このような事態を防ぐためには、事前に「なぜこのゲームを行うのか」「終わった後に何を得てほしいのか」を明確にし、振り返りの時間(リフレクション)を設けて“意味づけ”を行うことが大切です。

④ 物理的・時間的な制約が大きくなる

大人数が集まるレクリエーションを行う場合、広いスペースの確保が必要になり、会場の手配やコスト面でもハードルが上がります。特に社外会場を利用する場合は、交通アクセスや設備、換気・感染症対策など、多くの要素を考慮しなければなりません。 また、スケジュール調整も容易ではありません。全員が参加できる日程を設定するためには、かなり前から調整を始める必要があり、急な業務対応などで当日欠席者が出ることも想定されます。時間配分や代替案を用意しておくことで、トラブルへの対応力も求められます。 このように、大人数でのレクリエーションには、運営面・心理面・設計面での課題が付き物です。しかし、これらを事前に想定し、丁寧な準備と柔軟な対応を行えば、十分に克服可能なものでもあります。次の章では、そうしたトラブルを未然に防ぐための「注意点」について具体的にご紹介していきます。

大人数でレクリエーションを行う際の注意点

大人数でのレクリエーションは、一歩間違えると「ただ騒がしいだけのイベント」「一部の人しか楽しめない場」になってしまう恐れがあります。参加者全員が安全に、そして前向きな気持ちで参加できるようにするためには、事前の設計と運営体制の工夫がカギを握ります。 ここでは、成功率を高めるための4つの注意点を、実務的な視点から解説します。

① レクリエーションの目的を明確にしておく

レクリエーションを企画する際に最も重要なのは、「なぜこのイベントを行うのか?」という目的の明確化です。たとえば、以下のように目的によって選ぶべきゲームは異なります。

●チームの結束力を高めたい場合 → 合意形成型や協力型のゲーム(例:NASAゲーム、砂漠からの脱出ゲーム)

●初対面同士の打ち解けを促したい場合 → コミュニケーションを促進するシンプルなゲーム(例:ポジション当てゲーム)

●業務スキルを伸ばしたい場合 → ビジネス要素が含まれたゲーム(例:G-PDCA、鉄塔ゲーム)

目的が曖昧なままゲームを選ぶと、「なぜこの活動をしているのか」が参加者に伝わらず、集中力や積極性が下がる原因になります。目的に沿ったゲームを選定し、冒頭で“このゲームは何を学ぶためのものか”を共有することが大切です。

●初対面同士の打ち解けを促したい場合 → コミュニケーションを促進するシンプルなゲーム(例:ポジション当てゲーム)

●業務スキルを伸ばしたい場合 → ビジネス要素が含まれたゲーム(例:G-PDCA、鉄塔ゲーム)

② 予算は事前に明確に決めておく

大人数のレクリエーションは、参加人数に比例してコストも増えていきます。ゲームキットの購入費、備品代、外部講師の謝礼、会場使用料、印刷物など、発生する費用を事前に見積もり、予算内に収まるように調整する必要があります。 予算次第では、有料のゲームを導入せずに無料のワークシート型レクリエーションや手作りのツールを活用する方法もあります。また、協賛を募ったり、社内リソースをうまく活用することで、コストを抑えながら効果の高いイベントを実現することも可能です。 予算を確保するためには、「このレクリエーションで得られる効果」や「期待される成果」を上層部や関係者にしっかりと説明し、理解と協力を得ることが求められます。

③ 案内は必ず事前に出しておく

大人数イベントでは、情報共有の遅れが混乱を招く原因になります。日時・場所・持ち物・服装・チーム分けの有無など、参加者が不安を感じないよう、事前案内はできるだけ詳細に行いましょう。 また、「なぜこのイベントを行うのか」「どんなことを期待されているのか」を伝えることも重要です。これにより、参加者の意識が整い、当日スムーズに進行できます。 事前に資料や案内メールを送るだけでなく、リマインド連絡やQ&A対応の時間も確保することで、当日のトラブルを最小限に抑えることができます。特に参加人数が多い場合は、当日配布物をあらかじめデジタル共有しておくことも有効です。

④ 安全面・体調面への配慮も忘れずに

レクリエーションの内容によっては、立ち上がって動くものや屋外での活動も含まれます。年齢や体力に差がある場合は、無理をさせない配慮が必要です。過度な運動や競争要素の強すぎる内容は、場合によってはケガやストレスにつながることもあります。 また、体調不良や障がいを抱えている人も安心して参加できるよう、代替手段や見学選択肢を用意する、バリアフリー対応の会場を選ぶなど、誰一人取り残さない設計が求められます。 さらに、感染症対策も忘れてはいけません。手指消毒の設置、マスク着用のルール、換気の徹底など、状況に応じた安全対策を講じておくことで、参加者全員が安心して参加できます。

詳細についてはお問い合わせください。

まとめ

大人数でのレクリエーションは、単なる“余興”や“お楽しみイベント”にとどまらず、組織の活性化や人間関係の再構築、そして学びや気づきのきっかけを与える強力なツールです。 本コラムでは、「楽しさ」と「効果」を両立できる10のレクリエーションゲームをご紹介しました。それぞれのゲームは、参加者の関係性や目的に応じて活用でき、チームビルディング・コミュニケーション・問題解決・リーダーシップ・危機対応など、さまざまなビジネススキルを自然と体感しながら学べる内容になっています。 もちろん、大人数ならではの運営の難しさや不満のリスクも存在しますが、目的の明確化・事前準備・配慮ある設計を行うことで、それらは十分に乗り越えられます。むしろ、こうした制約を前向きにとらえ、参加者全員が関与しやすい体験を創ることこそが、企画担当者の腕の見せ所といえるでしょう。 そして、「本格的にビジネス研修や組織開発につなげたい」「単なるレクリエーションでは終わらせたくない」という方にこそおすすめなのが、ビジネスゲーム研究所の提供する“学びのあるレクリエーション”です。 当研究所では、参加者が自ら考え、動き、対話を通して気づきを得ることを目的としたオリジナルのビジネスゲームを数多く開発・提供しています。たとえば、以下のような場面でご活用いただいています。

✓社内キックオフイベントでの導入

✓内定者フォローアップ研修として

✓部門横断型プロジェクトのチームビルディング

✓新入社員研修での主体性・協働性強化

✓地域イベント・異業種交流会でのアイスブレイク

ご希望に応じて、人数や時間、業種、目的に最適化したカスタマイズ提案も可能です。また、ファシリテーター派遣や運営サポートも行っておりますので、「初めてで不安…」という方も安心してご相談いただけます。

「楽しいだけで終わらせない。行動変容につながる“学びのレクリエーション”へ」

イベントの価値をワンランク引き上げたい方は、ぜひビジネスゲーム研究所までお気軽にご相談ください。資料請求や導入事例などもご用意しております。

✓内定者フォローアップ研修として

✓部門横断型プロジェクトのチームビルディング

✓新入社員研修での主体性・協働性強化

✓地域イベント・異業種交流会でのアイスブレイク

【執筆者情報】

ビジネスゲーム研究所 米澤徳晃

研修会社に入社後、研修営業、研修講師業に従事。その後、社会保険労務士法人で人事評価制度の構築やキャリアコンサルティング活動に従事。その後、独立。講師登壇は年間100登壇を超え、講師としてのモットーは、「仕事に情熱を持って、楽しめる人たちを増やし続けたい」という想いで、企業研修を行っている。