「ビジネスゲーム●選」のまとめ記事紹介

1. チームビルディング研修で使えるゲーム&ワーク23選

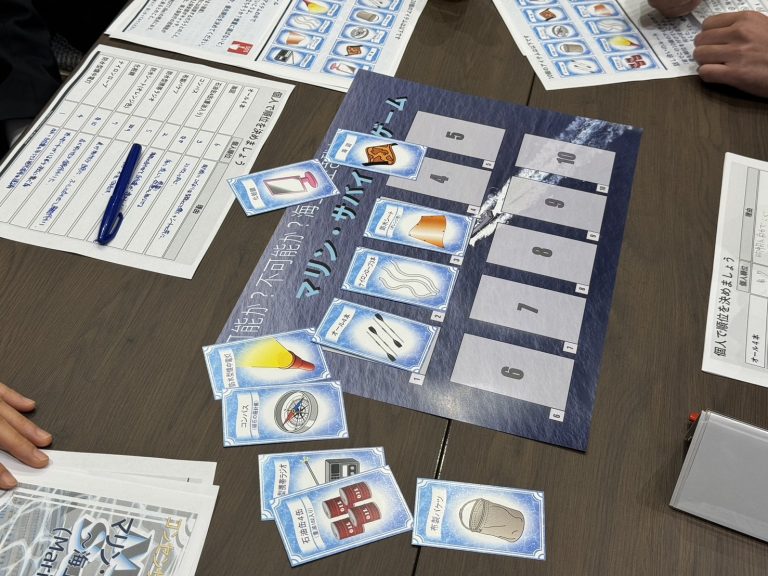

チームビルディング研修の目的は、単なる「仲良くなること」ではなく、共通の目標に向かって役割を果たし、成果を出すチーム力を育むことにあります。 ビジネスゲーム研究所では、協働・コミュニケーション・リーダーシップを体感できるゲームを多数紹介しています。代表的なのが「NASAゲーム」や「雪山遭難シミュレーション」「マリン・サバイバル」などの合意形成系ワークです。参加者が限られた情報をもとに議論し、チームで最適解を導く過程で、思考力・傾聴力・リーダーシップが磨かれます。 また、チームの特性を見える化できる「ブラインドスクエア」や「ストロータワー」も人気です。身体を使ったワークを通して、指示伝達・信頼構築・役割分担の重要性を理解できます。チーム内の関係性改善や、部門間の壁を超えるコミュニケーション活性化にも有効です。

チームビルディング研修で使えるゲーム&ワークを23選!

https://business-games.jp/teambuiding_23works/

https://business-games.jp/teambuiding_23works/

2. 建設業の新人研修で使えるビジネスゲーム3選

建設業界の新入社員研修においては、安全意識・報連相・工程管理・チーム連携が重要テーマです。 その要素を体感できるのが「鉄塔ゲーム」「まちづくり交渉ゲーム」「業務カイゼンゲーム(工場編)」の3本です。 「鉄塔ゲーム」は、架空の送電鉄塔をチームで建設するプロジェクトを模した内容。限られた資材・時間・人員をどう配分し、最短で品質の高い構造物を完成させるかを競います。リーダーシップ、段取り力、現場判断が問われるリアルなシミュレーションです。 「まちづくり交渉ゲーム」では、建設プロジェクトに関わる複数チームが互いに交渉し、コスト・納期・品質の最適解を導きます。協調と競争のバランスを学ぶことで、現場間連携や発注者とのコミュニケーション力を鍛えることができます。

建設業の新人研修で使えるビジネスゲーム3選

https://business-games.jp/construction_industry_new_employee

https://business-games.jp/construction_industry_new_employee

3. コンセンサスゲーム6選

合意形成(コンセンサス)は、チームの意思決定において欠かせないスキルです。 ビジネスゲーム研究所では「NASAゲーム」「船長の決断」「マリン・サバイバル」など、意見を集約し最適解を導くゲームを多数紹介しています。 これらのゲームでは、個人判断とチーム判断のギャップが可視化され、**「自分の正解が必ずしもチームの正解ではない」**という気づきが得られます。 導入時の注意点として、①目的を明確にすること、②ディスカッションの時間を十分に確保すること、③結果よりもプロセスに焦点を当てること、が挙げられます。合意形成スキルは、組織内の会議やプロジェクト推進に直結するため、階層別研修にも適しています。

合意形成研修(コンセンサススキル)とは?楽しく学べるコンセンサスゲーム6選もご紹介!

https://business-games.jp/consensusgame_3points

https://business-games.jp/consensusgame_3points

4. コミュニケーション研修で使えるコミュニケーションゲーム15選

ビジネスにおける「伝える力」「聴く力」「理解する力」は、あらゆる職種に共通する基本スキルです。 ビジネスゲーム研究所が紹介する15のゲームは、これらの能力を実践的に鍛える内容です。 代表的なのが、「報連相パズル」や「人事異動当てゲーム」。複数のカード情報を整理し、正解を導くためには、正確な報告・連絡・相談の流れが欠かせません。 また、「サッカーのポジション当てゲーム」では、曖昧な情報から論理的に推測するコミュニケーション力を養います。これらは特に新人・若手社員に人気で、「話すより聴くことの重要性」を自然に理解できる構成です。

コミュニケーション研修で使えるコミュニケーションゲーム15選

https://business-games.jp/communicationgames15

https://business-games.jp/communicationgames15

5. 財務・会計を楽しく学べるゲーム4選

「財務は難しい」「数字が苦手」という社員でも楽しみながら理解できるのが財務・会計ゲームです。 「財務ファクトリー」では、製造業を模したシミュレーションを通じて、損益計算書・貸借対照表・キャッシュフローの関係を体感的に理解できます。 また、「ストア・オーナーズ」は小売業モデルを用い、仕入・販売・在庫管理を通じて利益構造を学ぶゲームです。 「トレードカンパニー」や「卸売ビジネスゲーム」では、取引や価格交渉を通して営業利益とキャッシュフローの関係を把握できます。 数字を「経営の言葉」として理解する第一歩として、管理職研修にも効果的です。

財務・会計の知識を 楽しく学べるゲーム4選!のご紹介

https://business-games.jp/financialaccounting_4games

https://business-games.jp/financialaccounting_4games

ゲームにご興味ある方はお問い合わせください。

6. マナー研修で使えるビジネスゲーム3選

マナー研修と聞くと、正しいお辞儀の角度や敬語の使い方を思い浮かべる人が多いかもしれません。 しかし、本質は「相手への思いやり」を行動に変えることです。 「ビジネスマナーバトル」や「マナーコンテストゲーム」などでは、複数の選択肢の中から最も適切な対応を選ぶ形式を採用。実際の職場場面を再現することで、“なぜその対応が望ましいのか”を自ら考えることができます。 体験を通して学ぶことで、知識が定着しやすく、若手社員の第一印象向上にもつながります。

マナー研修で使えるビジネスゲーム3選のご紹介

https://business-games.jp/mannergames_3

https://business-games.jp/mannergames_3

7. 営業研修で役に立つビジネスゲーム5選

営業の現場では、顧客理解・課題発見・提案・交渉など、多様なスキルが求められます。 「商談の達人」は、架空の顧客との商談をチームで行い、ヒアリングから提案、クロージングまでを体験。競合との差別化ポイントを戦略的に考える力を養います。 また、「ネゴシエーション・チャレンジ」では、価格交渉・条件調整を通して、相手の立場を考えた折衝力を鍛えます。 ゲーム後の振り返りでは、自分の発言傾向や交渉スタイルを客観視でき、実際の営業活動への応用が容易です。

営業研修で役に立つビジネスゲーム5選

https://business-games.jp/salestraininggames5

https://business-games.jp/salestraininggames5

8. PDCAサイクルを学ぶビジネスゲーム5選

PDCAとは、「Plan(計画)→Do(実行)→Check(評価)→Act(改善)」の循環を回すこと。 これを机上ではなく実体験で学べるのが、PDCA型ゲームの魅力です。 「業務カイゼンゲーム(工場編)」では、生産ラインを模したボード上で業務改善を繰り返し、効率と品質を両立させるプロセスを体験します。 また、「目標達成シミュレーション」では、チームごとにKPIを設定し、短期間で改善案を立てる実践型ワークを展開。 改善が数字として可視化されるため、学びが深く、管理職・リーダー層の育成に適しています。

PDCAサイクルを学ぶのに有効なビジネスゲーム5選をご紹介

https://business-games.jp/pdcagames_5s

https://business-games.jp/pdcagames_5s

9. 新入社員研修で使えるビジネスゲーム12選(2025年版)

新入社員研修では、社会人基礎力・コミュニケーション・チームワークの醸成が主目的です。 「NASAゲーム」や「報連相パズル」など、入社初期でも楽しみながら学べるゲームが豊富です。 また、「ビジネスマナークイズ」「会社経営シミュレーション」「価値観共有ワーク」などを組み合わせることで、座学に偏らない研修設計が可能になります。 Z世代の特性に合わせて、ゲーム後の振り返りを重視するのもポイントです。

【2025年版】新入社員研修で使えるビジネスゲーム12選!目的とメリットを解説

https://business-games.jp/newemployeetraining_12games

https://business-games.jp/newemployeetraining_12games

10. 内定者研修でおすすめのビジネスゲーム10選

入社前の内定者にとっては、「社会人としての心構え」「チームに入る準備」「企業理解」が重要テーマです。 そのため、内定者研修向けゲームは短時間・低負荷・オンライン対応型が主流です。 「コンセンサスゲーム」や「コミュニケーションパズル」はアイスブレイクに最適。 「キャリアデザインゲーム」では、自分の価値観を言語化し、入社後のモチベーション形成につなげます。 早期離職防止の観点からも、内定者期のゲーム研修は有効です。

内定者研修でおすすめのビジネスゲーム10選!目的やメリット、選ぶポイントも解説!

https://business-games.jp/naiteisya_training10

https://business-games.jp/naiteisya_training10

11. 低予算で社内実施できるおすすめビジネスゲーム10選

予算を抑えながらも効果的な学びを提供したい——そんな企業に向けて、ビジネスゲーム研究所ではレンタル形式の研修教材を紹介しています。 「報連相パズル」や「業務カイゼンゲーム」などは社内講師でも実施可能で、進行マニュアルや配布資料が完備されています。 研修会社に依頼せずとも自社内で運用でき、年間研修コスト削減にも寄与。研修担当者が自らファシリテートすることで、組織内に“学びを回す文化”を根付かせることができます。

【2025年度版】低予算のレンタルで社内実施できるおすすめビジネスゲーム10選

https://business-games.jp/rentalgame_smallbudget_10s

https://business-games.jp/rentalgame_smallbudget_10s

12. 仕事の進め方研修で使えるビジネスゲーム5選

社会人としての「段取り力」「優先順位付け」「報告のタイミング」を学ぶのが、仕事の進め方研修です。 「タスクマネジメントゲーム」や「プロジェクト計画シミュレーション」では、限られた時間内で複数の業務をどう効率的に処理するかを体験します。 また、「報連相トレーニング」では、情報共有の遅れが生産性にどう影響するかを数値化して理解できます。 新人・若手層に特に有効で、業務スピードや質を高める第一歩となります。

仕事の進め方研修で使えるビジネスゲーム5選

https://business-games.jp/how-to-training

https://business-games.jp/how-to-training

これらのゲーム群はいずれも「体験→気づき→行動変化」という学習プロセスを重視しています。 テーマは違っても、目的は共通——参加者が“自ら考え、動き、振り返る力”を育むことです。 次章では、こうしたゲームを横断的に比較し、目的別・対象別に最適な選び方を解説します。

ゲームにご興味ある方はお問い合わせください。

ゲーム横断的『比較&選び方ガイド』

テーマ別比較~何を育てたいか?で選ぶ~

ビジネスゲームは、目的によって最適なテーマが異なります。以下は代表的な育成目的ごとの分類です。

| 目的・課題 | おすすめテーマ | 主なゲーム例 | 習得できるスキル |

| チームワーク・協働力 | チームビルディング/コンセンサス | NASAゲーム/雪山遭難/マリン・サバイバル | 合意形成・傾聴・役割分担 |

| コミュニケーション力 | コミュニケーション研修 | 報連相パズル/人事異動当てゲーム | 正確な伝達・整理・質問力 |

| 業務効率化 | 仕事の進め方/PDCA研修 | 業務カイゼンゲーム/目標達成シミュレーション | 段取り力・改善思考・計画性 |

| 営業力・提案力 | 営業研修 | 商談の達人/ネゴシエーション・チャレンジ | 提案構成力・交渉・顧客理解 |

| 財務・経営理解 | 財務・会計研修/マーケティング研修 | 財務ファクトリー/ストア・オーナーズ、ビズストーム | 数字感覚・利益構造の理解 |

| ビジネスマナー | マナー研修 | マナーの達人/マナーコンテストゲーム | 対人印象・状況判断・基本動作 |

| 社会人基礎力 | 新入社員/内定者研修 | コンセンサスゲーム/価値観共有ワーク | 主体性・考える習慣・チーム意識 |

対象別比較~階層や職種で変わる最適解~

| 対象層 | 推奨テーマ | 特徴・ねらい |

| 内定者 | コンセンサス/価値観共有 | 社会人意識形成・企業理解・チーム意識醸成 |

| 新入社員 | コミュニケーション/マナー/PDCA | 報連相・主体性・行動習慣の定着 |

| 若手社員 | チームビルディング/営業 | 部門間連携・課題解決・成果志向 |

| 中堅社員 | 業務カイゼン/財務 | 生産性向上・経営感覚・数字理解 |

| 管理職・リーダー層 | コンセンサス/鉄塔ゲーム/業務改善 | 意思決定・リーダーシップ・戦略的思考 |

内定者や新人には「気づきや体験重視」、中堅・管理職層には「意思決定と再現性重視」のゲームが適しています。 特に、管理職層には「業績への影響」を体感できる財務・経営系や、チームを率いる難しさを疑似体験できるチーム系が高い効果を発揮します。

時間・コスト別で選ぶ

| 実施条件 | おすすめゲーム | 備考 |

| 90分以内/短時間 | 報連相パズル/マナーコンテスト/コンセンサス簡易版 | 内定者・新人向けに最適 |

| 2時間〜3時間 | 鉄塔ゲーム/業務カイゼンゲーム/商談の達人 | チームワーク+成果比較型 |

| 半日〜1日 | 財務ファクトリー/理念経営ゲーム/ビズストーム | 理解+応用+振り返りを一体化 |

| 低予算(レンタル) | 社内実施用報連相パズル/PDCAゲーム | 講師不要・自社運営可能 |

| 高付加価値(講師派遣) | 鉄塔ゲーム/マリン・サバイバル | ファシリテーターによる深い振り返りが可能 |

研修の目的が「体験の共有」であれば短時間版で十分ですが、「行動変容」や「スキル定着」を狙う場合は半日〜1日のボリュームが効果的です。 また、社内講師が進行できるレンタル形式を組み合わせることで、コストを抑えながら継続的な研修文化を築けます。

オンライン・対面別の選び方

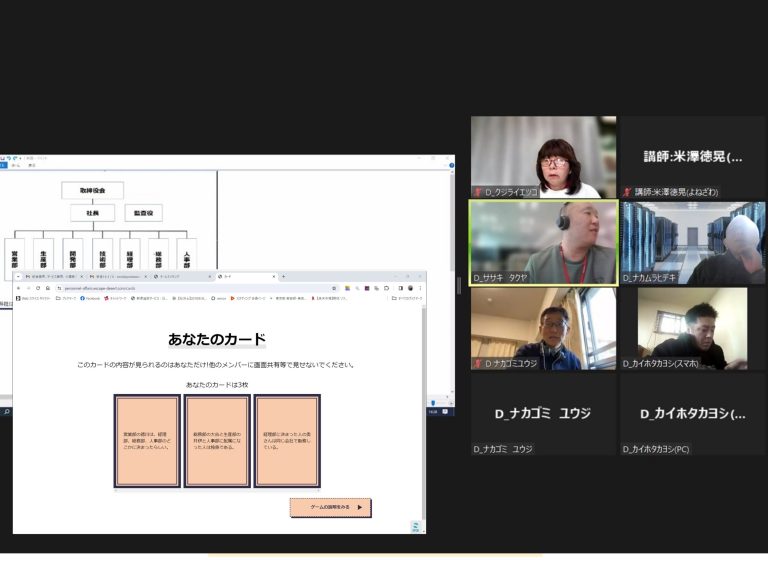

コロナ禍以降、オンラインでの実施ニーズも高まりました。 対面は“空気感”や“非言語的コミュニケーション”が体験できる一方、オンラインは地理的制約を超えて実施できる利点があります。 •オンライン向きゲーム:NASAゲーム、報連相パズル、コンセンサス系(チャット共有やブレイクアウト機能を活用)

•対面向きゲーム:鉄塔ゲーム、ストロータワー、ブラインドスクエアなど、身体を使う協働型

•ハイブリッド向きゲーム:業務カイゼンゲーム、財務ファクトリー(画面共有とリアルボードを併用) オンラインでは、進行のテンポと発言機会の均等化が鍵。対面では、感情の動きを促す演出(制限時間・チップ・得点制など)が効果的です。

成果を高めるファシリテーションの工夫

同じゲームでも、ファシリテーターの設計次第で得られる学びは大きく変わります。 効果的な運営には以下の3ステップが重要です。

1.目的を明確化する(Before)

例:「報連相の重要性を体感する」「チームで合意形成する」など、ねらいを共有する。

2.体験を引き出す(During)

参加者同士の発言を促し、「なぜそう考えたか」を掘り下げる。

誤答や失敗も“学びの材料”として扱う姿勢がポイント。

3. 気づきを行動に変える(After)

ゲーム後に「明日から何を変えるか」を書かせることで、実務への転用を促す。

この振り返りを省略すると、学びは定着しません。 特に社内実施の場合は、講師役が“正解を教える”のではなく、“気づきを導く”存在であることが重要です。

よくある導入失敗とその対策

| 失敗パターン | 原因 | 対策 |

| ゲームが目的化してしまう | 学びのテーマが不明確 | 事前に目的とゴールを設定し、導入説明で共有する |

| 時間不足で振り返りを省略 | スケジュール過密 | 実施時間の2割は必ず「内省と共有」に充てる |

| 参加者が受け身になる | 難易度や人数設定が不適切 | チーム人数を4〜6人に調整し、発言機会を確保 |

| 内容が現場に結びつかない | 振り返りが抽象的 | 「自部署ならどう活かせるか」を質問で具体化 |

ゲーム研修の本質は「楽しい経験」ではなく、「気づきを行動に変える仕組み」です。 どのテーマを選んでも、最後に“職場でどう使うか”まで落とし込むことが成功の鍵となります。

ビジネスゲームは“戦略的な学びの投資”

これらの比較を通じて見えてくるのは、ビジネスゲームが単なるレクリエーションではなく、組織変革を促す教育装置であるということです。 短時間でも深い気づきを生み出し、年齢・職種を超えて共通の体験言語を作り出せる——それがビジネスゲームの最大の価値です。 目的・対象・予算・時間という4つの軸から自社に最適なゲームを選び、ファシリテーションを設計することで、研修は「イベント」から「学習文化」へと変わります。

次章では、実際に導入を進める際の設計プロセスと運営のポイントを解説します。

ゲームにご興味ある方はお問い合わせください。

ゲーム研修設計時のポイント

1. ビジネスゲーム研修設計の5ステップ

ビジネスゲームを効果的に活用するためには、“実施前から研修後までの流れ”を戦略的に設計することが欠かせません。以下の5ステップを意識することで、学びが単なる体験で終わらず、実務に定着します。

Step 1:目的設定 ― “何を学ばせたいか”を明確にする

最初に定めるべきは「この研修で何を得させたいのか」。 ・コミュニケーションの改善か、リーダーシップか、問題解決力か。・どの階層・職種を対象とするのか。 目的が明確でないままゲームを選ぶと、「楽しかった」で終わってしまいます。

目的は「行動変化レベル(例:報連相ができる/改善提案が出せる)」まで落とし込むことが理想です。

Step 2:テーマとゲームの選定

目的が決まったら、適したテーマを選びます。たとえば、チーム力を高めたいなら「NASAゲーム」「雪山遭難シミュレーション」、課題発見力を育てたいなら「業務カイゼンゲーム」、 意思決定や責任感を体験させたいなら「鉄塔ゲーム」や「船長の決断」などが適しています。 選定時は、対象者の経験年数・所属部門・人数・実施時間を考慮し、難易度と目的のバランスを取ることがポイントです。

Step 3:事前準備 ― 成功の8割は準備で決まる

ビジネスゲームは「進行の滑らかさ」が成果を左右します。事前準備のチェック項目は以下の通りです。 •参加人数とチーム編成(4〜6人が理想)

•配布資料・カード・ボードの印刷確認

•タイマー・スコア表・ホワイトボードの準備

•ZoomやTeamsを使う場合はブレイクアウトルーム設定

•目的とルールを1枚にまとめた「イントロシート」作成 また、社内実施の場合は講師役(ファシリテーター)を2名体制にすると安心です。 1人が進行、もう1人が観察・記録・サポートに回ると、振り返りの質が上がります。

Step 4:実施 ― “気づきを引き出すファシリテーション”

進行のコツは、ルール説明→体験→発表→振り返りの4段階を明確に区切ることです。 ①導入(目的共有)「今日はチームで最適解を導くゲームを通して、コミュニケーションの質を高めます」と目的を冒頭で共有します。

②ゲーム実施(体験)

参加者の判断や行動を観察し、気づきを促す質問を随時挟みます。

例:「なぜこの判断をしたのか?」「他の選択肢もあり得た?」

③チーム発表(共有)

各チームの結果を発表し、プロセスの違いを比較します。勝敗だけでなく、“なぜそうなったか”を言語化することが重要です。

④振り返り(内省)

講師からの講評に加え、個人ワークシートで「気づいたこと」「職場で実践したいこと」を記入させます。

これにより、学びを自分事として定着させることができます。

Step 5:事後フォロー ― 学びを“行動”に変える

ビジネスゲーム研修は1日で完結するものではありません。研修後のフォローによって、学びが組織の文化として根づきます。 •フォロー面談・上司コメントシートを活用して、学びを現場でどう活かしているか確認。

•1か月後のアンケート再測定で、自己評価やチーム評価を比較。

•必要に応じてミニ復習ゲームやワークショップ形式の再実施を行うことで、行動定着率が2〜3倍に向上します。

2. 成功するファシリテーションの原則

原則①:正解を教えない

ファシリテーターは「解説者」ではなく「問いかけ役」です。参加者に気づきを委ねることで、内省の深さが変わります。例:「なぜその判断をしたのか?」「他に方法はあった?」といった質問を繰り返すことで、思考が整理されます。

原則②:感情の揺れを演出する

“うまくいかない”“想定外”の場面こそ、学びの宝庫です。敢えて制約やルール変更を加えることで、チームの反応を引き出し、議論を活性化させましょう。

原則③:体験と理論を結びつける

ゲーム後には必ず理論のフレーム(例:PDCA、MECE、DISC理論など)に紐づけます。体験が理論化されることで、日常業務で再現しやすくなります。

3. オンライン実施のポイント

オンライン研修の場合、注意すべきは「集中力の持続」と「発言の偏り」です。

以下の工夫で対面に近い効果を引き出せます。 •ZoomやTeamsのブレイクアウトルームを活用し、小グループで進行

•チャットで意見共有させる「匿名投票」「リアクション」機能の活用

•司会とタイムキーパーを分けることで、テンポを維持

•講師は画面共有だけでなく「顔出し+表情」で参加者の緊張を緩和 特に「NASAゲーム」や「報連相パズル」はオンライン対応が容易で、場所を問わず全員参加型の議論ができます。

ビジネスゲーム研修の真価は、「1回の体験」で終わらせず、学びを仕組みとして循環させることにあります。

目的設定→実施→振り返り→定着化という一連の流れを明確にデザインすることで、社員の主体性が生まれ、組織の学習力が高まります。

体験型研修は一過性ではなく、「行動を変える教育装置」。

自社の理念や行動指針に合わせてゲームを選び、社内で継続運用することが、次世代の人材育成における最も効果的な投資となるのです。

ビジネスゲーム研修の真価は、「1回の体験」で終わらせず、学びを仕組みとして循環させることにあります。

目的設定→実施→振り返り→定着化という一連の流れを明確にデザインすることで、社員の主体性が生まれ、組織の学習力が高まります。

体験型研修は一過性ではなく、「行動を変える教育装置」。

自社の理念や行動指針に合わせてゲームを選び、社内で継続運用することが、次世代の人材育成における最も効果的な投資となるのです。

ゲームにご興味ある方はお問い合わせください。

まとめ

本記事では、ビジネスゲーム研究所が発信する「〇選シリーズ」をもとに、テーマ別の特徴や活用法、設計ポイントを体系的に整理しました。 チームビルディング、コミュニケーション、営業、財務、マナー、PDCA、新人・内定者研修など、ビジネスゲームは多様な領域で活用できる“体験型の学びのプラットフォーム”です。共通するのは、参加者が自ら考え、行動し、チームで成果を出すプロセスを通じて**「気づきを行動変化へとつなげる」**という点です。 従来の講義型研修では「知っている」で終わりがちでしたが、ビジネスゲーム研修は「やってみて、できるようになる」までを設計します。議論や体験を通じて得た気づきは、受講者自身の言葉として定着し、職場での行動改善に直結します。例えば、合意形成ゲームでの話し合いは会議運営の質を高め、PDCAゲームは改善サイクルを実践に結びつけ、営業シミュレーションは顧客理解と提案力を鍛えます。 また、効果的な導入には“設計”が欠かせません。目的設定、チーム編成、ルール説明、振り返りの設計を丁寧に行うことで、単なるレクリエーションではなく「学びの仕組み」として機能します。特に、研修後のフォローアップや上司による支援を組み込むことで、学びが定着し、組織の成長サイクルに組み込まれていきます。 さらに、近年注目されているのが「社内ファシリテーターによる内製化」です。外部講師に依存せず、自社で実施・改善を繰り返すことで、教育コストを抑えつつ“学びが循環する文化”をつくることができます。レンタル教材や進行マニュアルを活用すれば、誰でも再現性の高い研修運営が可能です。 ビジネスゲームは、楽しさと実践性を両立しながら、社員の主体性を引き出し、チームと組織を強くする教育手法です。 一度きりのイベントではなく、「自社の課題を解決するための戦略的な人材育成ツール」として活用することこそが、これからの研修の在り方です。 本まとめを通じて、貴社に最適なゲームを見つけ、体験を“変化の起点”へと変えていただければ幸いです。

【執筆者情報】

ビジネスゲーム研究所 米澤徳晃

研修会社に入社後、研修営業、研修講師業に従事。その後、社会保険労務士法人で人事評価制度の構築やキャリアコンサルティング活動に従事。その後、独立。講師登壇は年間100登壇を超え、講師としてのモットーは、「仕事に情熱を持って、楽しめる人たちを増やし続けたい」という想いで、企業研修を行っている。

ビジネスゲーム研修のお問い合わせ